Vectorworks活用事例

株式会社俳優座劇場

株式会社俳優座劇場は、「築地小劇場(戦後に戦災で焼失した新劇の拠点)に代わる劇場を」という演劇人の熱い要望を受けて、1953年(昭和28年)に設立しました。そして、舞台美術家であり初代社長でもある伊藤氏の発案により、劇場付属の舞台美術部(大道具製作)を開設し、半世紀以上にわたりテレビや演劇、イベント関係の大道具製作場として多くの番組や公演に関わっています。

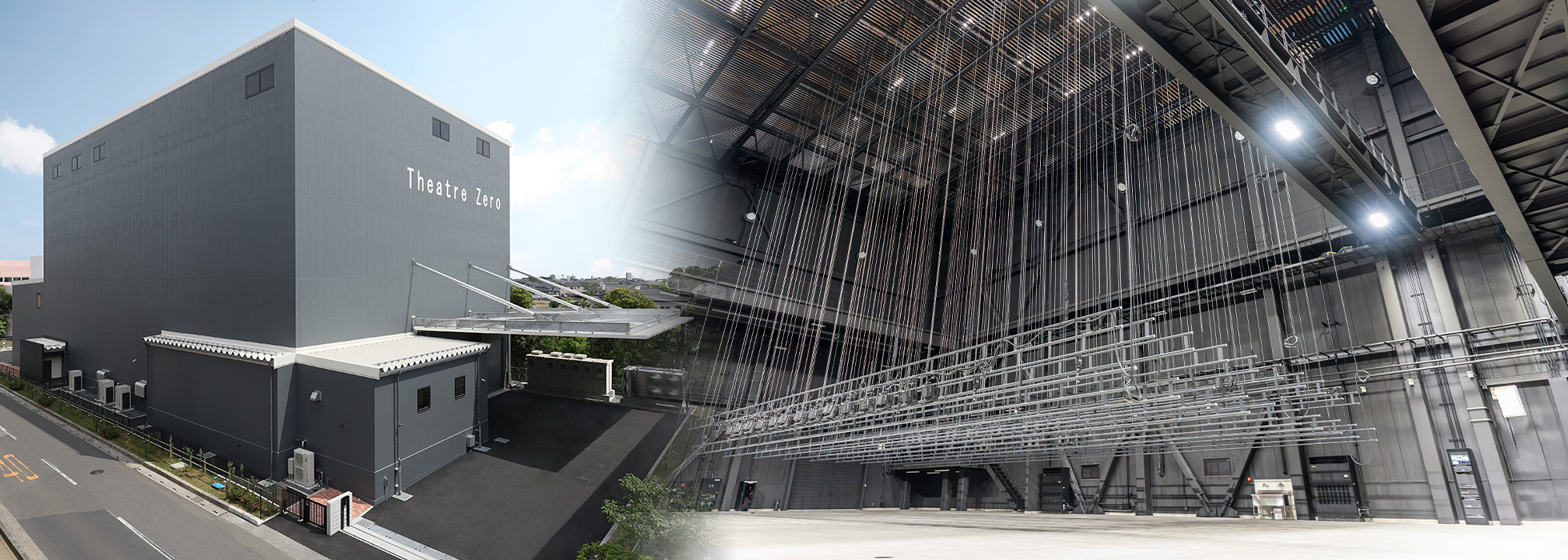

2025年6月に竣工した舞台装置仮組施設「TheatreZero」も含め、大道具製作の現場でVectorworksがどのように活用されているのかを、増田貴則氏、髙橋光大氏、山口雅孝氏に話を伺いました。

舞台空間の未来を描く俳優座劇場

俳優座劇場がVectorworksと挑む新たな舞台づくりとTheatre Zero

導入当時の業務を振り返って

- 大道具業界にVectorworksが導入されたことで、どのような変化がありましたか?-

増田:2004年にVectorworksが導入された当時は、PCを触れる人も少なくて、職人肌の人には受け入れられない風潮がありました。実際に大道具をどうやって作っていたかというと、ベニヤが並べられた床に原寸大の図面を描いていました。そこから寸法を取り、壁や屋根を作っていたんです。完成すると、その原寸ベニヤの上に大道具を建てて、寸法が合っているか確認していました。ある時、工場の床に描ききれないほど大きなセットを作る案件がありました。その時に、今まであまり使われていなかったVectorworksで図面が描かれました。寸法をデータから出して、言われた通りに材料を丁寧に木取ってみると、ピタッと合ったではないですか!この時は本当に感動しましたね。僕はその頃はまだ下っ端だったので、仕事中はVectorworksに触れられませんでしたが、すっかりVectorworksに魅了されて独学で勉強を始めていきました。数年たち、僕が製作課の班長になった時はVectorworksはお客様も工場もなくてはならないツールになっていて、いきなりVectorworksで沢山の図面を描く事になりました。独学で勉強していたとはいえ、今ほど操作が上手く出来なくて大変でしたね。

髙橋:私は入社2年目で営業課に配属されたのですが、すぐお客様から仕事をいただけるわけでもないので、その期間に今の社長にみっちりVectorworksを教えてもらいました。ただ全員がVectorworksを使える状態でもなく、まだ手描きで図面を作成している人もいました。業界的に、テレビのデザイナーさんの方がVectorworksの普及が早かったように思います。当時、道具帳をIllustratorで描かれる方もいて、絵としてはすごくカッコいい絵が出てくるんですが、そこからはまったく寸法を取れなくて。図面化して寸法を入れてこう道具を作ります、というのを見せなきゃいけない仕事なので、割と図面を描く頻度は多かったです。

山口:最近でもそんな話ありませんでした?

髙橋:そうなんですよ。だいぶVectorworksの図面が増えてきましたが、いまだにIllustratorだったり、たまに3Dモデルだけが入っていてやっぱり寸法が取れなかったりということがあります。

作図課の誕生

- Vectorworks導入から18年経って作図課ができたとき、どう感じましたか?-

増田:なかなか新しい取り組みだと思いました。

髙橋:私は社長の直属の部下だったので、図面を描く部署を作りたいという話は常々聞いていました。営業課ではデザイナーさんや監督さんと打ち合わせをして、聞いてきた内容を製作サイドが検討できるように情報を整理する感覚で図面を描いていました。ですが、営業課が図面を描くことに集中すると、その後の製作工程に情報がまったく流れていかなくなってしまうんです。やっと図面が流れてきたと思ったら搬入まであと1週間しかなくて、工場で夜中まで残業してどうにかして間に合わせる、そんな状況を改善したいという狙いがあったのだと思います。

増田:作図課は、基本的には作図することに特化しています。そのほかは、自分が描いた道具を劇場に行って建て込むところに参加することもします。実際に組み立てやすいかとか、お客さんの反応も直に見てフィードバックしていく動きもしますね。

- 元の部署との違いはありましたか?-

髙橋:最初の頃は営業課にいたときの感覚で図面を描いていて、細かく描き込まずにどんどん流して、はい終わり、としていたんです。でも作図課でそうすると、その先の部署で新たに詳細を考えたり、図面をまた描き直さなきゃならなくなってしまう。これでは図面を描いて出したことにならないので、この図面があれば作れるよう、お客様の要求に応えられる状態まで形にしてから製作サイドに流すようにしています。ここが以前と変わったところですね。

増田:私がいた製作課は、図面は本当に部分的なものでした。今は始まりと終わりがちゃんとある図面で、お客様にお見せしたりするので、誰が見ても分かりやすい、要点が伝わりやすい図面を意識しています。ただ木工製作をしていた分、例えばパネル1枚描くのにどうしても骨組みを描きたくなったりしちゃうんですよ。最初は何から何まで指定して図面を描いていたのですが、一度社長から「もう少し作り手に考える余地を残した図面を意識してみては?」と言われまして。実は三面図と寸法さえあれば作り手は作れちゃうんですよね。描こうと思えば図面はいくらでも描き込めちゃうけど、ここで時間を使いすぎると次の工程にかける時間がどんどん減っていってしまう。

髙橋:どこに重点を置くかは毎回ケースバイケースですね。

増田:そう。最初のとっかかりになるセクションだと思っていて、私たちが早くあげられるほど、次の部署に余裕が出来ます。匙加減が難しいんですが、ここだけは決めておかなきゃという箇所だけは詳細を描いて、ここから先は任せてもいいかなという線引きをしています。とはいえ、1回全部詳細を描き込んだ後に、面で塗りつぶしたこともあります。図形を動かせば見えますしね。

大道具業界の「共通言語」

- この業界ではどのくらいVectorworksが使われているんでしょうか?

髙橋:もう8、9割はVectorworksですね。デザイナーさんから営業課、作図課までVectorworksデータでくるので、すぐに描き始められます。そのあと各セクション、協力会社にもほぼそのまま渡しています。共通言語的な存在になっているので、二言目には「Vectorworksでもらえますか?」がきますね。

増田:業者さんによってはAutoCADを使ってたりするのでDXFに変換する時もありますが、Vectorworksだとファイル名の後ろに何個もバージョンがついていて、手元に来るまでの遍歴が見えます。たまに渡した先で下げてくれと言われたり、下げきれないので最新バージョンを入れない営業課の人もいたりします。

髙橋:描いた図面は、再演したい場合など数年後にまた使うこともあります。昔作成したデータを後輩が使って、黒歴史が掘り返されることも(笑)

増田:たまに、レイヤの使い方などが雑然としたデータもあったりしますね。昔はこのやり方しか知らなかったんだな、と思います。

髙橋:部品図として、各自がシンボルなどを集約した百科事典みたいなファイルもあります。会社全体で共有しているファイルもあるし、作図課で管理している道具箱フォルダもあります。その中にキャスターやベアリングなどフォルダを分けてしまっています。

増田:新しく描く人がそこから使えれば、と育成ツールにもなっています。これをまた一から作ろうとしたら時間がかかってしまうので。

デザイナーからの図面を基に、正確な製作図を

- 具体的な案件から、Vectorworksの使い方を教えていただけますか?

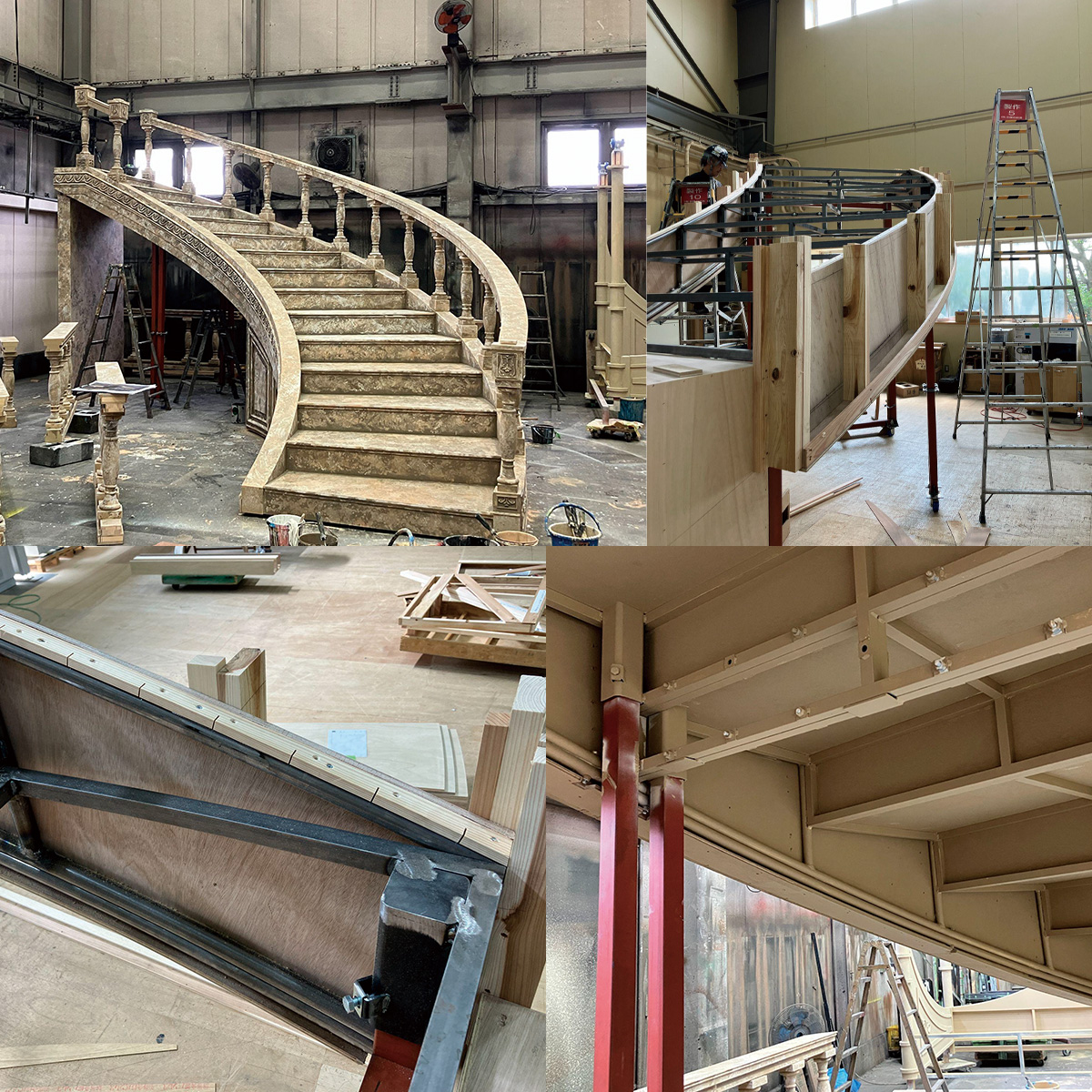

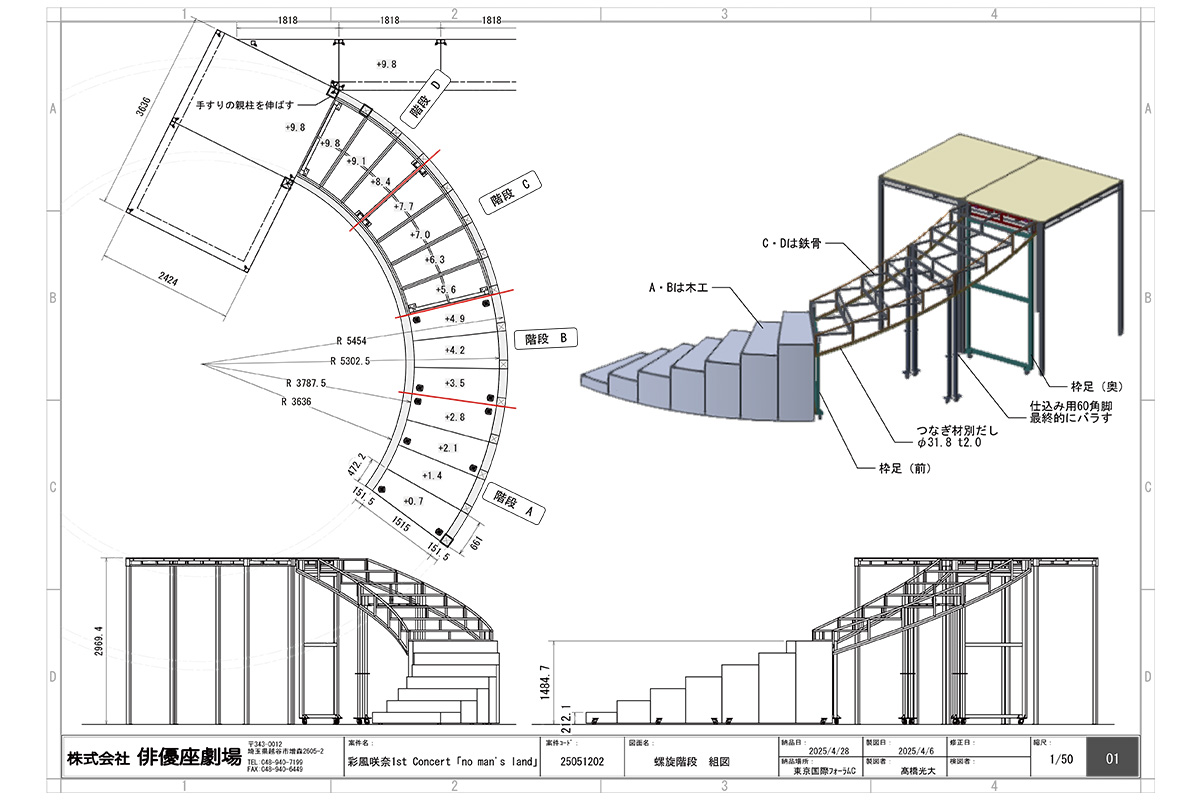

髙橋:これは私が担当した「彩風コンサート」のステージ図面です。さっぱりとしたデザイナーさんの図面と、営業さんのラフスケッチをもらって描き始めます。大道具なので、毎回オーダーメイドなんですよね。今回はどういった要求がされているのか、その要求を満たすための構造や部材をどうするかなどを考えて図面を描いています。この時は、螺旋階段の下に大きいピアノが通るからここに支柱の脚を入れちゃダメですよ、と言われました。難しいオーダーでしたが、階段の上に何人登れるのか、外側に立ったときに階段全体がゴロンと外側に転がらないように重心はどこでどれくらいの力で踏ん張らなきゃいけないのか、当然ひとかたまりで搬入できないので分割したところにどのくらい力がかかるか、など成立させるために色々考えました。

YouTubeで動画を見ながらリサーチしつつラフに描きながら、どこの部材が一番しっかりしてなきゃいけないか、弱くならない分割の仕方やつなぎ方は何か、などを徐々に決めていきます。ある程度描けてきたら強度計算を、Vectorworksで図芯を出したりする工学情報や体積情報の機能を使っています。今まではベテランの方の「これなら大丈夫でしょう」という過去の経験から出していたんですが、そこに一歩踏み込んで「大丈夫」と自信を持って言えるように、これからなっていく予定です(笑)

実はこの案件のときは、3DモデルをSolidworksで作って組み立てて、ある程度バラバラな部品の状態にして2Dに変換し、それをVectorworksに取り込んで、最終成果を工場に渡す図面にしたんです。3D CADはとても便利ですが、モデルを2Dに変換すると見せなくていい線がいっぱい見えてしまう。そこでVectorworksでレイアウトを整えたり、本当は断面はこうは見えないけど想いを伝えるためにはこの線があると邪魔だから書き換えたりとか、直感的な操作をするのはVectorworksが良いんですよね。

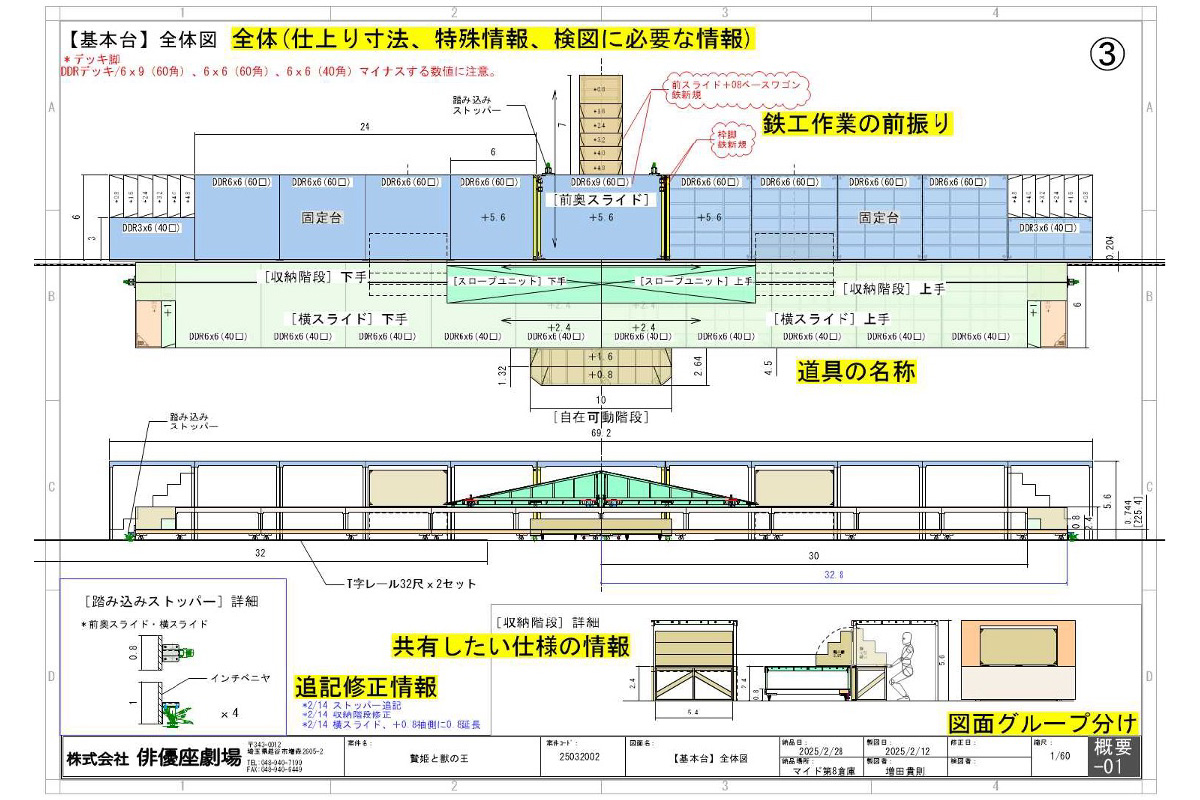

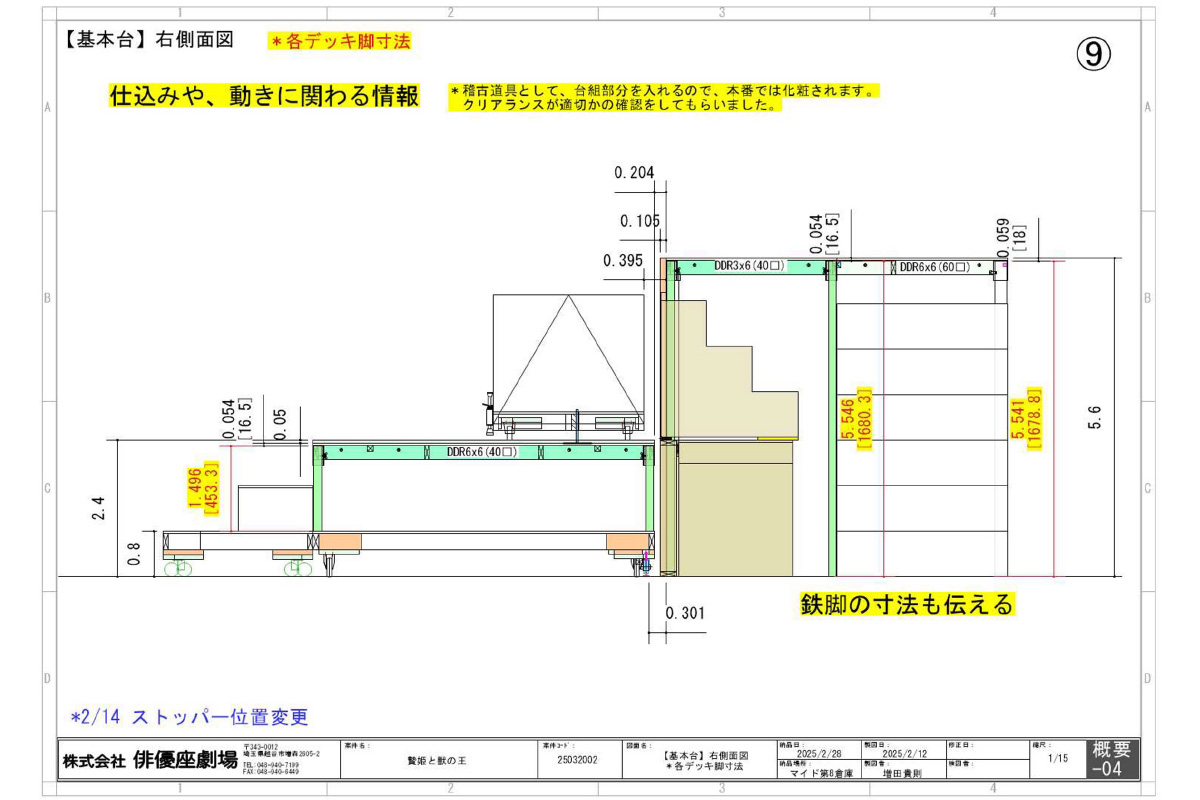

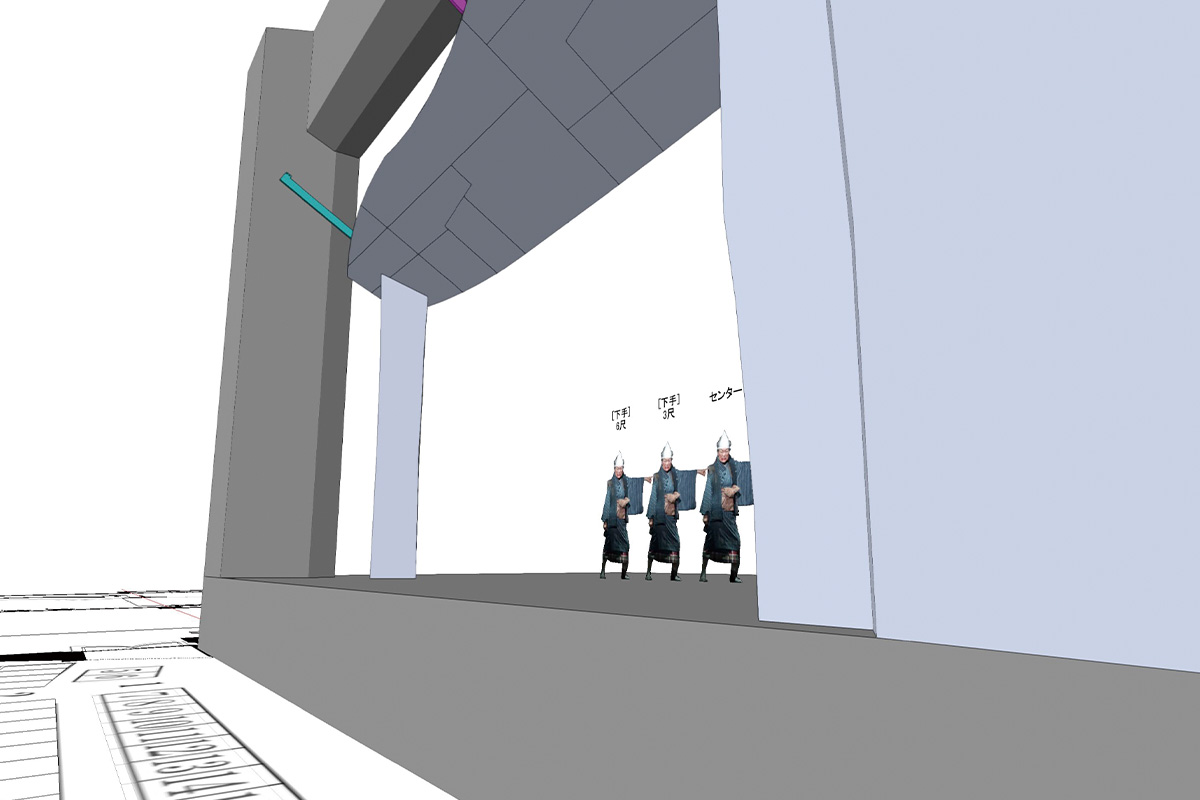

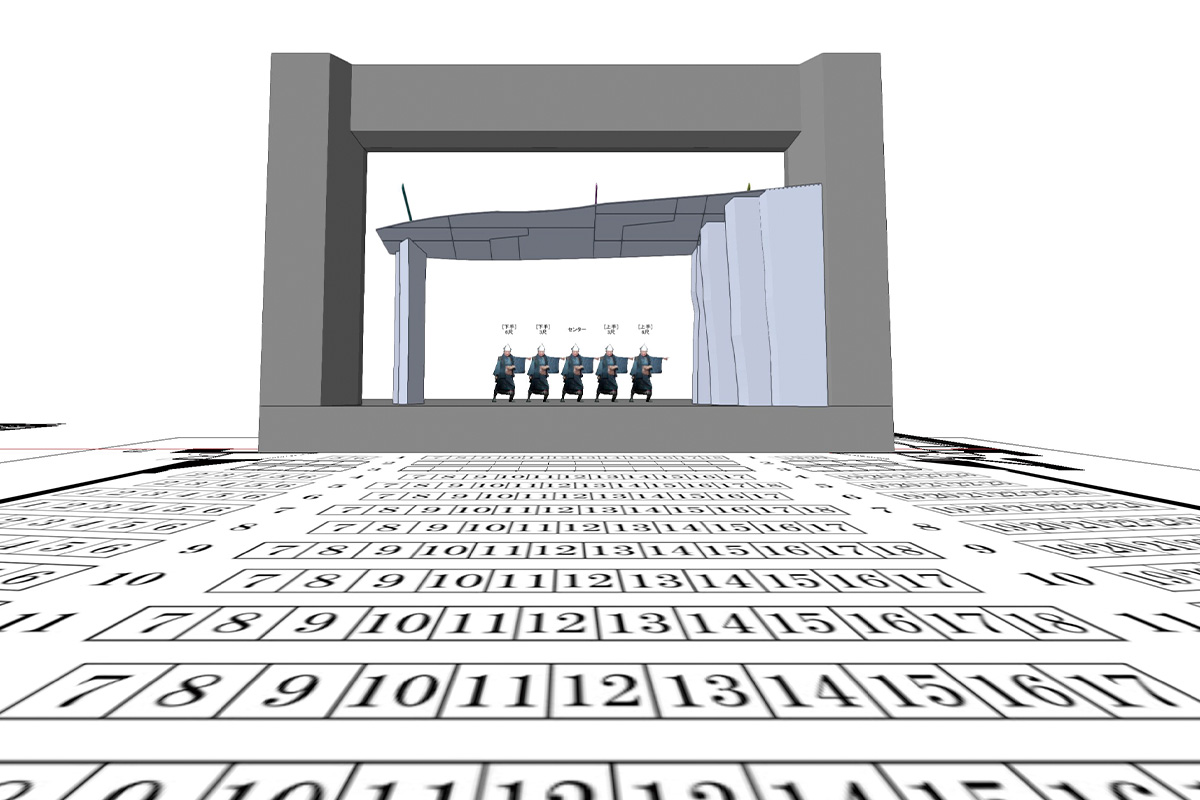

増田:最近の案件では、「贄姫と獣の王」という漫画原作のお芝居を担当しました。このセットは、場面ごとに大きな台や階段が前後左右に転換し(動き)ます。動力となるキャスターの調整やセット同士が当たらないようにどのくらいの隙間を開けた方が良いか等をVectorworksの3Dを使っていろいろと検証しました。そして、先方に検証結果を見せながら提案し、変更修正を重ねて納得のいくセットを作る事ができました。大道具は決まった作りというものがあまりないので、ある程度の条件をクリアした上で最適な物を都度提案しながら作り上げるという特徴がありますね。

この案件に限りませんが、やっぱり3Dデータが良いなと思ったのが、屋根などの四角錐の形状です。屋根勾配という屋根の角度を出す時は、今までは大工さんの経験や計算が必要でした。3Dデータでは向きを変えるだけで必要な角度が出せます。とても便利で感動しました。これなら多少経験が浅い人でも作る事が出来るのでとても良いですね。

山口:3Dでいうと、「煮え切らない幽霊たち」という作品で古材のアーチを作ったんですね。美術家さんから模型を預ってそこからVectorworksで図面を描いて、その三面図を元に増田さんが3Dを起こして、そのまま製作図を作ってもらって製作し現場に建て込みました。ところが、古材のプロセミアムアーチによって、お芝居をしているところが影になって見えない人が出ちゃうことが現場でわかりまして。トラブルになりかけたんですが、急遽下手寄りに芝居をする位置を変えていただいて、ことなきを得ました。

例えば、平面図で見切れ線を引けばわかる話なんですが、それだと理解できる方とできない方がいらっしゃいます。その場合は、Vectorworksで会場とセットの3Dを作り、客席にカメラを配置して舞台を眺めると、正面15列目の席からは出演者がよく見えますが、上手端の席からは上手の出演者が見えないことが一目瞭然です。

俳優座劇場の今後

- 貴社の現在の取り組みや、今後Vectorworksを使って取り組みたいことは?

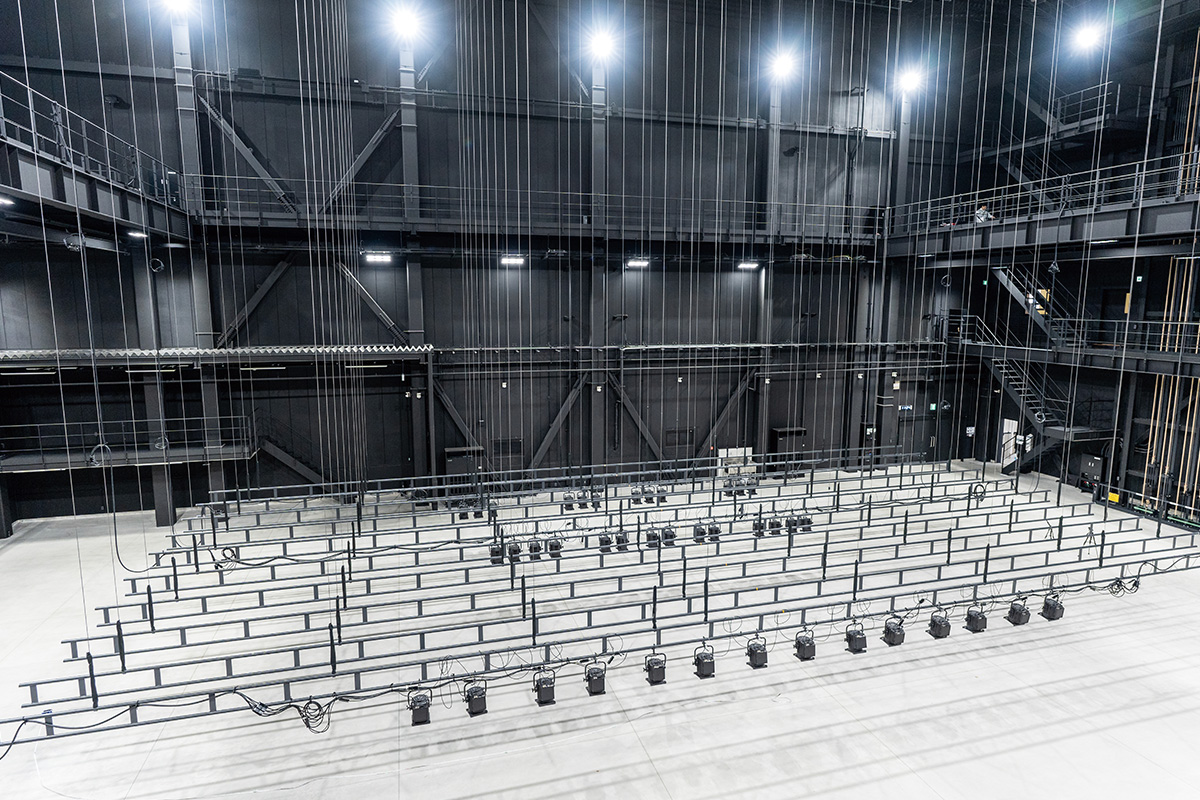

髙橋:2025年6月、舞台装置の仮組みやリハーサルを行うための専用施設「TheatreZero」を竣工しました。ここには最新の舞台装置である「リボルビングステージ」の仮組を行なっています。リボルビングステージは、電動廻り盆です。協同開発をお願いした2社さんからはAutoCADのDXFデータをもらい、その後社内で共有するのは「共通言語」であるVectorworksデータです。骨組みの上に乗せる板はVectorworksで作りました。どれだけ前準備をしても、実際に組むと現場で初めてわかることがあるので、仮組みができる箱のありがたさを感じています。

増田:現在、1つのプロジェクトを作図課全員で取り組んでいるのですが、より効率的な図面製作をできるようにしていきたいと感じています。Vectorworksのプロジェクト共有機能は、まだ実践で使っていませんが思っていた以上に使い勝手が良さそうですね。作業予定のレイヤをチェックアウトして持ち帰れるので、部署内でのコミュニケーションが重要と思いますが、会社に来なくても作業が進みそうです。

髙橋:セットイメージを体験できるMeta Quest向けのVectorworks Odysseyも使えそうです。現場入ってから、ここ見切れるからちょっとなんとかして、ということが結構あるので、バーチャル空間で事前に見えると違いますね。

増田:集中するとちょっと酔いそうですが(笑)面白いですね、この機能。

山口:演者さんに対してのアプローチもできそうです。「こういうセットになりますよ」という説得力がすごそう。プレゼンの際に、パースを描いて、図面をまとめて持っていくのが精一杯で、Vectorworksのウォークスルー機能を使ったプレゼンをしたことがありませんが、はじめに作った3DをVectorworks Odysseyにセットして、あとはヘッドセットをつけるだけで体験してもらえるようなスピーディな形を取れれば、すごく需要があるんじゃないかと思います。

「プロジェクト共有」

プロジェクト共有とは、複数のユーザーが同じプロジェクトファイルを同時に編集できる機能です。レイヤやオブジェクトごとに編集する部位を設定することが可能です。また、プロジェクトに関わる方の権限レベルを設定でき、安全に履歴管理やバージョン管理が行えます。デザインの分担や情報の一元管理が効率的に行え、効果的なコラボレーションとプロジェクト管理を実現します。

「Vectorworks Odyssey」

MetaQuest2以降のヘッドセット用に作成されたVRビューアアプリ「Vectorworks Odyssey」を使って、没入感のある3D環境で設計を探求しましょう。設計者とプロジェクトパートナーは、バーチャルリアリティでデザインを体験できます。ドールハウスモードや没入ビューオプションを使用すれば、鳥瞰ビューやウォークスルーによって初期コンセプトにより良いコンテキストを提供し、フィードバックを得ることもできます。

代表取締役社長 藤江修平氏よりひとこと

Vectorworksは、日本の舞台美術業界に革命をもたらしたと言っても過言ではありません。私たちはその機能のすべてを使いこなしているわけではありませんが、今やVectorworksは必要不可欠なツールとして業界全体に深く浸透しています。かつては手描きでの図面作成が主流でしたが、Vectorworksによる作図は、私たちの業務効率と品質を飛躍的に向上させました。製作図面を描く際に生じる個々の癖や寸法表記のばらつきをなくし、製品の安定化を図るため、当社では2022年より図面を描く専門のチームを発足させました。彼らのVectorworks操作技術は格段に上達しています。デザイナーからのラフな図面やスケッチを現場でそのまま使える正確な図面へと昇華させています。これにより、製作する舞台装置の品質が向上しました。新たな付加価値の創造にも大きく貢献してくれています。今後はさらに活躍の場を広げ、「舞台を通して人の心を豊かにする」原動力となってくれると期待しています。

増田 貴則氏

髙橋 光大氏

山口 雅孝氏

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。