「TECTURE MAG」Vectorworks活用事例

I IN

照井 洋平・湯山 皓

幅広いインテリアデザインを手掛ける I INが登場!

プレゼンテーションはプロジェクトの起点となり、実現の可否を左右する。プレゼンで相手の心を動かし、プロジェクトをドライブさせるため、アイデアを効果的に伝えるために、デザイナーが実践していることは何か。『TECTURE MAG』では、建築家やデザイナーが準備したプレゼンの資料を公開する特集を「著名建築家・デザイナーのプレゼン手法公開」としてシリーズ化。資料作成のポイントやツール、プレゼン時の心構えに至るまで紐解いてもらっている。

特集の第4回は、店舗をはじめとしてレストラン、オフィス、インスタレーションなど、幅広いジャンルの空間デザインを国内外で手がけるデザインオフィス「 I IN( アイ イン )」の共同設立者である照井洋平氏と湯山 皓(ひろむ)氏に話を聞いた。感性に訴えるインテリアデザインならではのプレゼンテーション手法についても、迫る。

著名デザイナーのプレゼン手法公開!

必ず「紙芝居形式」で行う初回プレゼン

—— インテリアデザイナーとして日々さまざまなプレゼンテーションを行っていると思います。おふたりはどういった点に一番気をつけていますか。

湯山 皓(以下、湯山):そうですね、これはプレゼンで気をつけているというよりも、デザインの際に大切にしていることなのですが、どれだけ「感動できる空間」にできるかということを意識しています。我々の提案するデザインやプロジェクトが、プレゼン相手はもとより、そこを訪れる人たちの感性に働きかけるものにしたいんです。

ですから最初のプレゼンの際には、プログラムや機能について説明するというより、その前にまずはこの空間で「どんな感覚を体験できるか」「どういった感動があるか」ということを伝えるように意識しています。

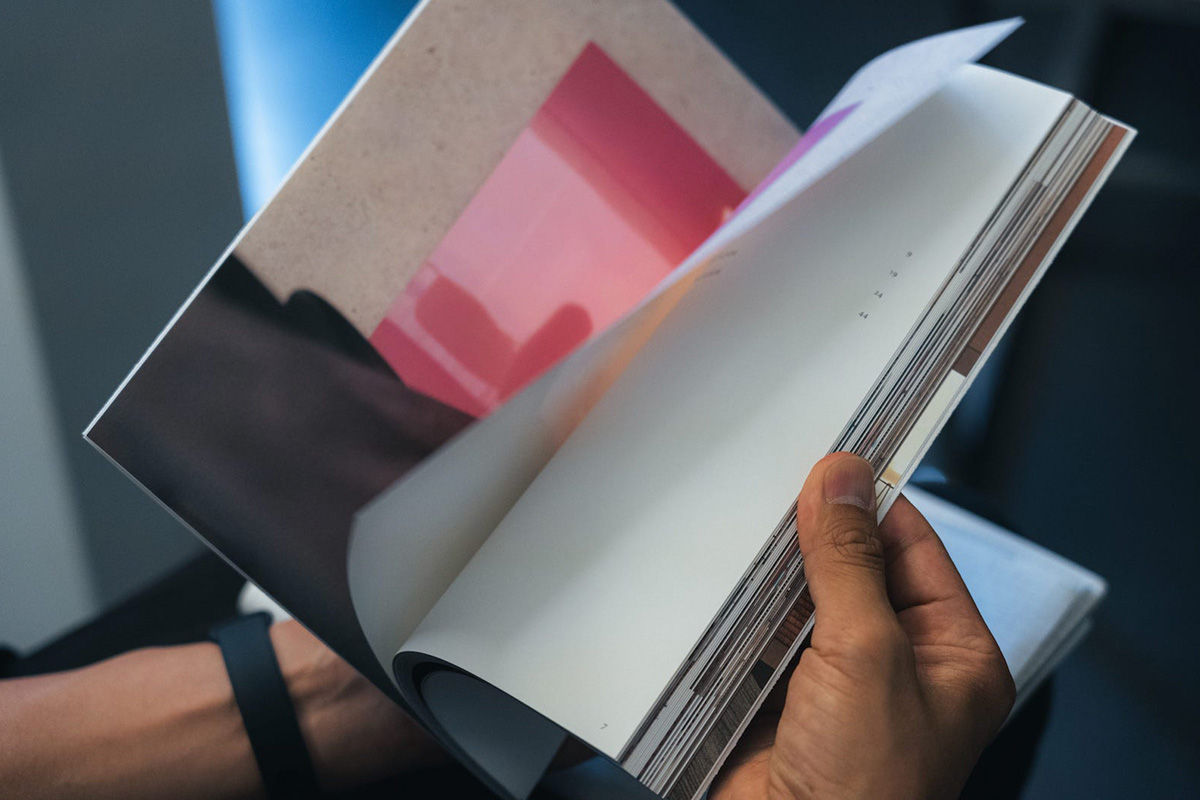

照井洋平(以下、照井):初回のプレゼンは、初めて互いに顔を合わせ、向かい合いながら「よろしくお願いします」という場ですよね。向かい合うという意味で、我々は必ず紙でプレゼンするように徹底しています。

紙といってもコピー用紙に印刷したようなものではなく、紙質や色合いにもこだわって毎回特別にあつらえているもので、アナログではありますが相手に与える解像度はフルHDのモニタなどよりも圧倒的に高いです。

もちろんその後のプレゼンの中ではPCやタブレットも使うのですが、デバイスを使うと接続作業にゴチャついたり、タイムラグが出たりすることがよくあります。何よりも、相手と向かい合うのではなく横のモニタを見つめるかたちになってしまい、どうしても横目で話すことになります。僕らはそれを避けたい。そのために初回のプレゼンでは、必ず紙芝居のようにプレゼン資料を1枚ずつ紙で見せながら、しっかり向かい合って対話するようにしています。

イメージをまとめた「本」を持参

湯山:内容を伝える際のステップは、大きく3つあると思っています。

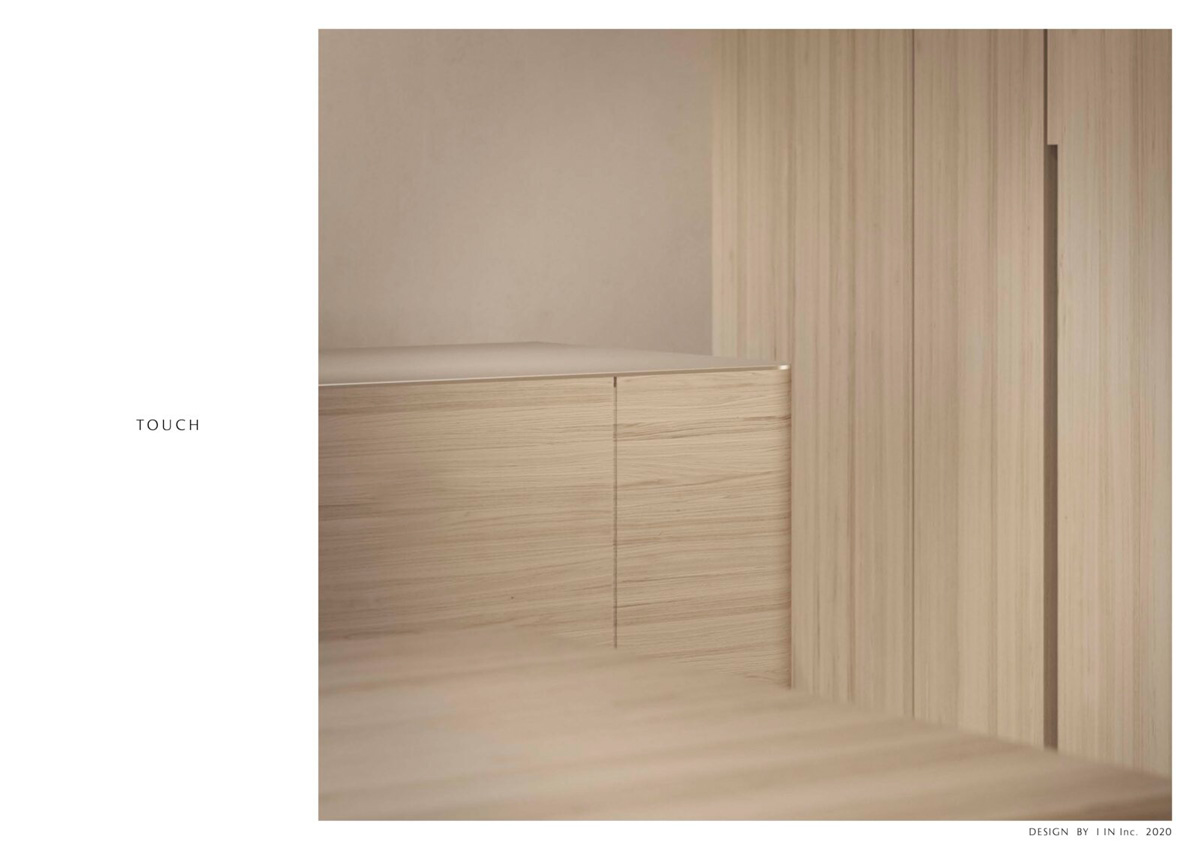

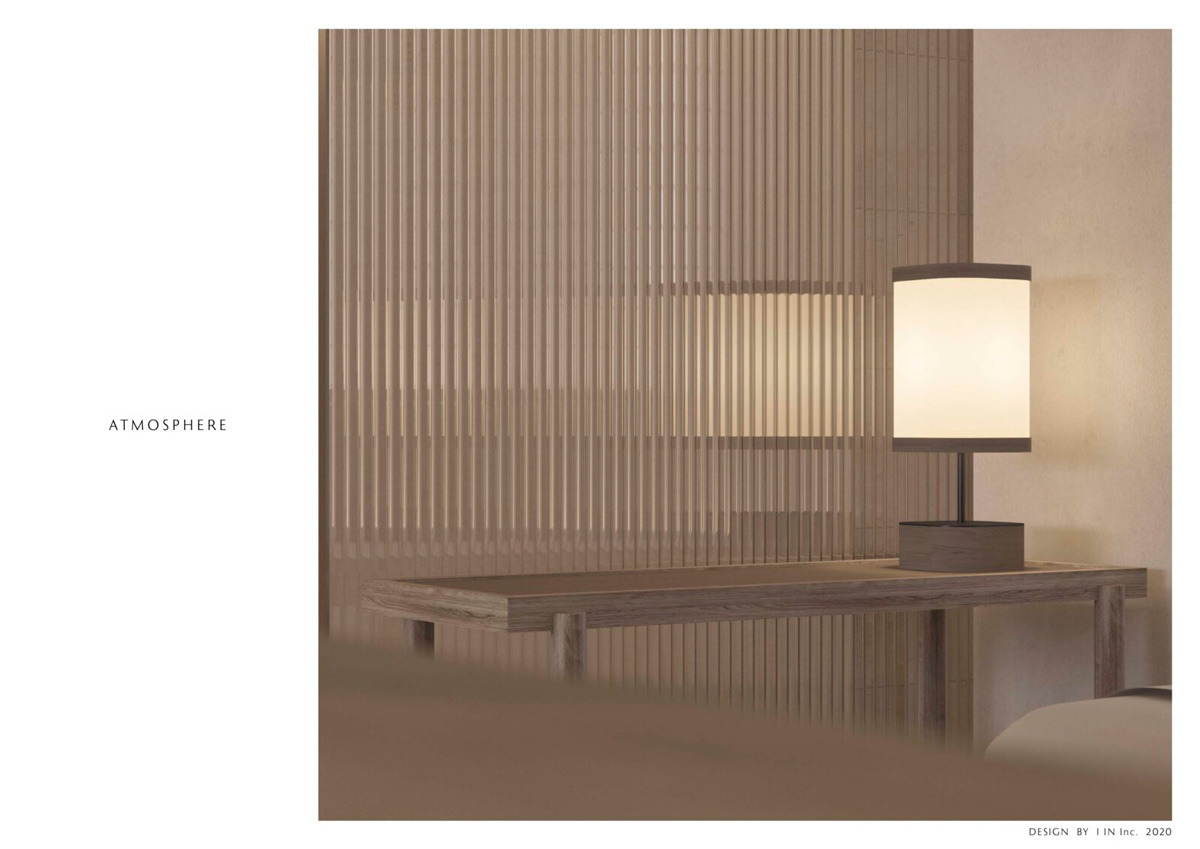

まず、その空間で「どんな感覚・体験が生まれるのか」。それを伝えたうえで、次にイメージパースなどを用いて「実際にその空間に入ったときにどのような見え方をするのか」を伝えます。そして最後に、「その空間で手が触れたり目で見えたりする素材そのものをプレゼンする」。おおむねこの3つのステップを踏んでプレゼンを行っています。

また、プレゼンのときは紙の資料をいつも特注の木箱に入れて持って行くんです。海外でも必ずこの箱に入れて持っていきます。奇をてらうつもりはありませんが、インテリアデザインは最終的には納品するものがCGのように実体のないものではなく、実際の空間という物理的なものを納品するわけです。だからプレゼンでも、物理的なモノにこだわりたい。プレゼンテーションのプレゼンは「プレゼント」でもあると思っています。

—— プレゼンの際にはコンセプトイメージなどを冊子などにして持参することもあると聞きました。これも「物理的」という意味があるのでしょうか。

照井:そうですね、すべてのプレゼンにおいてではないのですが、初回のプレゼンまでに制作してお渡しすることがあります。ひととおり説明が終わった最後に、ですね。

画像データにしてお渡ししても、後からファイルを開いて見返すことって、よほどのことがない限りないと思うんです。でもB5版くらいの本のかたちになっていれば、テーブルに置いた本に後からふと手を伸ばしてパラパラと見返すこともあると思うんです。クライアントに冊子を渡すと、先方にはすごく共感していただけるように感じています。

3つのキーワードで物語る

—— 事前に冊子までつくるというのはかなり準備にも時間がかかると思うのですが、プレゼンまでの準備はどのように段階を重ねていくのですか?

湯山:例えば「THELIFE」の場合ではまず、どういう人や部屋が求められているのかを明確にしようと思い、雰囲気やスタイル、人物像といったターゲット層を固めていきました。

「THELIFE」というタイトルも我々で考えたもので、施主である株式会社グッドライフがつくる最初のラグジュアリー・リノベーション・プロジェクトだったので、住宅の一番のコアである「LIFE」を堂々と伝えるためのブランドがいいのではないかと考え、「THE」と「LIFE」の間にスペースを入れない「THELIFE」として最初のプレゼンで提案しました。先方も気に入ってくださり、フォントも含めてそのまま採用していただきました。

I INでは、どのプロジェクトにおいてもまず3つのキーワードをつくっています。3原色が3つの色の組み合わせでどのような色もつくれるのと同じで、組み合わせることでコンセプトを深めたり広げたりできるようなキーワードです。例えば「THELIFE」では「RICH SIMPLICITY (リッチ・シンピリシティ)」「NATURAL ELEGANCE (ナチュラル・エレガンス)」「SENSE OF FUTURE (センス・オブ・フューチャー)」の3つを掲げました。

単に白くて大きな壁から成るシンプルな空間とするのではなく、「RICH SIMPLICITY」というキーワードを通じて、「シンプルの先にあるもの」や「余白から生まれる豊かさを追求したい」といったことを伝えました。

「NATURAL ELEGANCE」は、カーテンのドレープが重力に逆らわず落ちるように、ディテールやコンポジションよりも「自然で柔らかいほうが今の時代に合っている」というキーワード。

最後の「SENSE OF FUTURE」は、新しいブランドである「THELIFE」がこれからのイノベーションのプロジェクトになっていくというメッセージで、そうしたことをエッセンスとしてデザインの中に取り入れました。

イメージパースは実際に立ったときの視点・視界で

—— イメージパースをつくるうえではどのようなことに配慮していますか?

湯山:イメージパースは社内で製作をしています。イメージパース製作で使っているソフトは、Cinema 4D と Blenderです。また社外でパースを完成させる場合は、Raih(ライ)社にお願いしています。

「THELIFE」では3つのキーワードに対して、それぞれデザインのポイントがどこにあるかというイメージパースを作成しました。

イメージパースをつくる際に気をつけているのは、実際にその空間にどういった雰囲気の光が入ってくるのか、できるかぎり実際の光の入り方、反射の仕方、照明の明るさに近いパースになるようにすることです。

また、空間のすべてを説明するような見せ方ではなく、実際にその空間の中に立ったときに見えるであろう見え方で作成しています。被写界深度にも変化を与えて、その空間でまず目に入るものにパース上でもフォーカスさせています。どうしてもすべてを見せようとしてしまいがちですし、見せたくなるのですが、実際には見えない角度にあるものや視界に入らないものもあるので、そうした点で実際の空間体験にイメージパースも近づけるように工夫しています。

—— プレゼン資料や冊子を拝見すると、文字情報が少ないですね。

照井:我々の売りものはあくまでも空間デザインですから、言葉でコンセプトを伝えるというよりも、最終的な成果物になるデザインを見ていただいて、それをジャッジしてもらうというスタンスを徹底しています。だから実際にお客さんとお会いして行うプレゼンでは、もちろん文字を読むこともありますが、それらを単に読むだけではなく、「ライブ感」というか、生き生きとした言葉で伝えることが大事だと思っています。

I INへのインタビュー後編

デザイナーが準備したプレゼンの資料を公開するシリーズ「著名建築家・デザイナーのプレゼン手法公開」、デザインオフィス「 I IN(アイ イン)」の設立者である照井洋平と湯山 皓の両氏へのインタビュー後編。

前編では、デザインやプレゼンテーションに対する「 I IN」の考え方を、実際のプロジェクトでのエピソードなどを通して話してもらった。

後編では、近年取り組んだプロジェクトについて、そのプレゼンテーションにおける具体的なアプローチなどを解説していただいた内容を紹介する。

イメージパースだけで設計できるレベルに

—— I INのデザインは光の表現や扱い方に特徴があるように感じます。プレゼンでも光の表現は重視されていますか?

照井:デザインが完成して納品したとき、よく施主さんから「プレゼンのイメージと変わらないものができていますね」と、言ってもらいます。イメージパースの段階から光の反射や色、明るさなど緻密に計算していますし、これまでさまざまなプロジェクトを進めてきた中で、光に対しての理解が自分たちの中でもかなり蓄積されてきたように思いますね。

湯山:僕らにとってはイメージパースが非常に重要で、最初のプレゼンでは雰囲気を伝えるものとして使いますが、極端な話、パースを見れば実際の部屋を設計できるレベルにまで、プレゼンの後に仕上げていきます。

実際、図面を描いてからパースにするのではなく、パースを描いてそれをもとに図面にしています。一般的なプロセスとは逆かもしれませんが、クライアントはよほど詳しくなければ、図面を見て具体的にイメージができる人はいませんから。

照井:一貫しているのは、なるべく体験に近い理解をしてもらうことなので、そういう意味でもパースを見てもらうのが一番だと思います。ただ、日本のインテリアデザイン業界では、やはり世界に比べて3Dを扱う力が圧倒的に弱いと感じます。大学や専門学校においても模型文化が根強いのですね。

一方、海外では新卒のデザイナーもほとんどが3Dを使えるので、その点は世界でデザインをしていくなかでの大きな課題だと思っています。

Vectorworksで3Dを読み込み2Dにするプロセスも

—— I INでは図面作成などで、どのようなソフトを使っていますか。

湯山:社内では主に、Vectorworksを使っています。海外とのやりとりの関係で昔は他のCADも使っていましたが、日本のインテリアデザインではVectorworksがメジャーだと思いますね。

先述したように、パースから入ってツールに落とし込むというプロセスがあるので、Vectorworksで3Dを読み込める機能はとても重宝しています。3Dで制作した家具のデザインをVectorworksに取り込んで、2Dにしてプレゼン資料にするという使い方もしています。

照井:最近はVectorworksを使う施工会社がすごく増えているように思います。部材の算出などにおいて、我々が意匠的なデザインをVectorworksで行って、そのデータを施工会社が実際の施工や金額の算出につなげるといった使い方があります。

「ベンチャーらしい要素」を光で表現

—— 初回のプレゼンの後、クライアントとはどのようにデザインをすり合わせていくのですか?

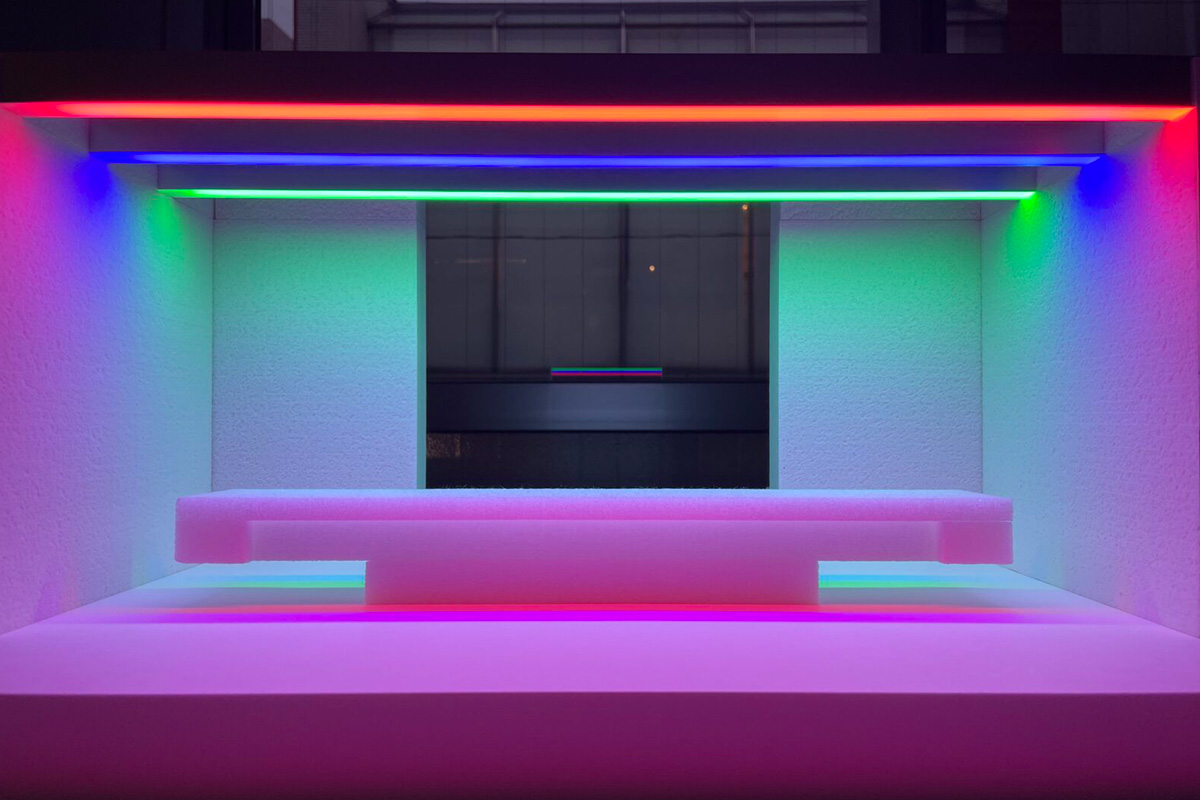

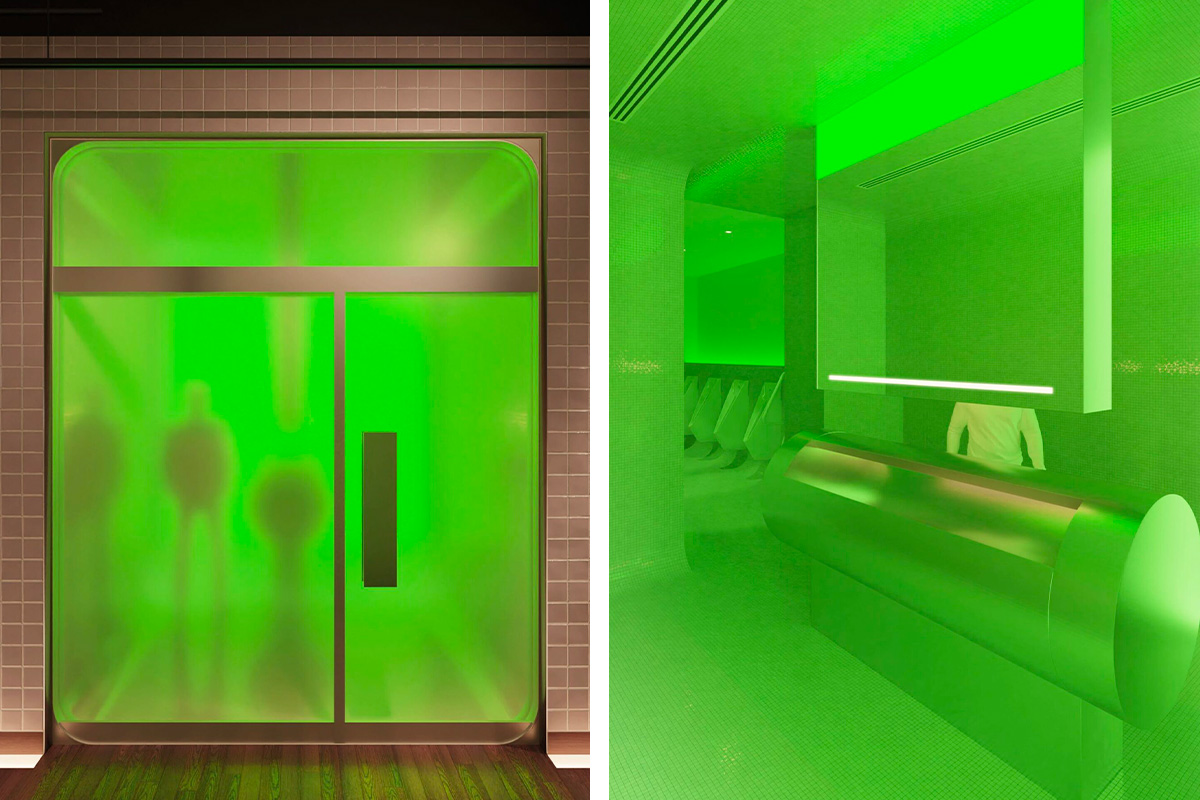

照井:例えばこれは「GOODLIFE」のオフィスのデザイン案をプレゼンしたときの、縮尺が30分の1の模型を撮影した写真です。同社のロゴがもともと赤と緑と青の3色によって構成されているので、それを光に置き換えて、オフィスの中で表現するという提案をしました。この3色が「光の三原色」であることから、当初は3つの光が混ざり合って白い光になるというデザインコンセプトでプレゼンを行い、提案しました。

照井:そのときクライアントから頂いたフィードバックは、「もう少しベンチャー企業らしい要素がほしい。上品で高級感はあるけれども、『それだけではない』ことを表現したい」というコメントを頂いたんです。

そこで、ロゴで使われている3色をより印象的に光で表現するという提案をしました。同社の象徴としての要素を光を使ってより強く空間に入れていくかたちでイメージパースを描き直し、2回目のプレゼンで再提案しました。

湯山:再提案するときのイメージパースでも、印象的な部分だけを強調するのではなく、実際にこの空間の中に立った時に、どのように見えるかはやはり重要視しましたね。

コンペ形式でも変わらないプレゼン方法

—— クライアントからの依頼か、コンペかによって、プレゼンの仕方は変わりますか?

照井:まったく一緒です。最近のプロジェクトでは、東京・丸の内の〈新丸ビル〉でトイレをデザインしたものはコンペ形式でしたが、先ほどお話ししたような伝え方でプレゼンをしました。このときは冊子まではつくりませんでしたが、そのあたりはケースバイケースで決めています。伝え方が「重すぎる」と逆効果な場合もあると思いますし、このときは良い意味でライトに受け取ってもらえたほうがいいだろうと考えました。

照井:いずれにせよ、おそらくほとんどの建築家やデザイナーは、図面・パース・素材サンプルの3つをセットとして必ずプレゼンで使っていると思います。あとはそれらをどう使ってコミュニケーションしていくのかの違いだと思っていて、我々はプレゼンの場は「対面で会話をするための場」として捉えています。

湯山:画面やスクリーンをほとんど使わないのはそういう理由です。クライアントと素材を触りながら「この組み合わせもいいかも」といった、対話のある生き生きとした場にしたいので、あえてバラバラにして素材を持っていってその場でレイアウトするという感じです。

グエナエル・ニコラ氏の教え「WOW!が大切」

—— おふたりはフランス出身の著名なインテリアデザイナーでありプロダクトデザイナーでもあるグエナエル・ニコラさんのもとで経験を積まれています。プレゼンに関してニコラさんからどのようなことを学んだのでしょう?

湯山:先ほど(前編で)の「プレゼンはプレゼントだ」ということはまさに彼から学んだことです。彼は1990年代からそう言っていましたし、「(クライアントに)満足してもらいたい」という思いがとりわけ強かったように思います。

「クライアントには、『ちょっと物足りない』という感覚をプレゼン後に持たせてはいけない」と話していたことがあります。「もう十分だ」と言わせるくらいのものをプレゼンする必要があると。

照井:「どのようにプレゼンするか」にもすごいこだわりがあったように思いますね。デザインを詰めていくことは大事なことですが、少なくともプレゼンの1週間前にはデザインの作業は終えて、後はそれをどう伝えるかが大切だと言っていました。

そしてプレゼンでは、相手に「WOW!」という感動を与えるべきだと。プレゼンは単なる説明の場ではなく、ショーのように感動してもらうものだというのが彼の考えでした。

—— あらためて、おふたりが考えるプレゼンの極意とはなんでしょうか?

湯山:プレゼンが終わったとき、クライアントのリアクションが「そうです。こういう感じです」というものだったとしたら、それはある意味「失敗」だと思っています。

プレゼンするからには「こんなことができるんだ!」「それは考えていなかった!」と、相手の想像を超える提案をしなければいけないと思っています。そういう意味で、本来プレゼンはパターン化しないほうがいいのでしょうね。

照井:図面をはじめ、パースや素材、プログラムの制作など、基本的にプレゼンに必要な要素は皆一緒なんです。だからこそ、デザインがオリジナルであることと同じくらい、伝え方もオリジナルである必要があると思います。

クライアントの想像を超えるデザイン、そしてプレゼンが、クリエイションでは今後ますます重要になっていくと思っています。若手デザイナーたちに伝えられることがあるとすれば、「プレゼンをデザインすること」の重要性かもしれないですね。

2023.06.22 I IN にて

照井 洋平 | Yohei Terui

1982年 神奈川県生まれ。明治大学商学部を経て、2008年 アメリカNYのパーソンズスクールオブデザイン、インテリアデザイン学科を卒業。NYではGabellini SheppardとSHoP Architectsで経験を積み、2009-2017年 株式会社CURIOSITYに在籍。グエナエル ニコラのもと国内外数多くのプロジェクトを担当する。2018年 I IN設立。

湯山 皓 | Hiromu Yuyama

1985年 東京都生まれ。2007年 東京学芸大学教育学部、2009年 ICSカレッジオブアーツを卒業。2009-2011年 株式会社ILYAで経験を積み、2012-2017年 株式会社CURIOSITYに在籍。グエナエル ニコラのもと国内外数多くのプロジェクトを担当する。2018年 I IN設立。

I IN プロフィール

2018年に東京で設立されたインテリアデザインオフィス。店舗、レストラン、オフィス、住宅、インスタレーションなど幅広い分野の空間デザインにおいて、モダンラグジュアリーの世界を追求している。そのプロセスは相手の中心に入るように視野を向け、そこにある個性を見つけることからはじまる。あらゆる会話をきっかけに、光、材料、重力といった普遍的な要素に新たな輝きをもたらすことで、感動のある空間を実現している。突き抜けた美しさのあるインテリアからは豊かな未来を感じさせ、人々の記憶に残るデザインは国内外で評価を受けている。

主な受賞に「ARCHITECTURE MASTERPRIZE」(2018 / 2019 / 2020)、「ASIA PACIFIC INTERIOR DESIGN AWARDS」(2018 / 2020)、「dezeen awards shortlisted」(2020 / 2021)、「FRAME AWARDS NOMINEE」(2020)、「IDA DESIGN AWARDS」(2020)、「INTERIOR DESIGN BEST of year Honoree」(2020)、「iF DESIGN AWARD」(2021)、「INTERIOR DESIGN BEST of year Finalist」(2022)。

【取材協力】

- I IN(取材:2023年6月)

- Photograph & Movie by toha

- Interview & text by Tomoro Ando

- Edit by Jun Kato

- 本稿掲載のプレゼンボード資料、CG、イメージスケッチ、模型写真の提供:I IN

- この事例はtecture株式会社の許可により 「TECTURE MAG」で掲載された記事をもとに編集したものです。記事中の人物の所属、肩書き等は取材当時のものです。

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。