「TECTURE MAG」Vectorworks活用事例

UtA / 畝森泰行建築設計事務所+teco

畝森 泰行・金野 千恵

JVを組んで公共プロポーザルに勝利しているUtAが登場

プレゼンテーションはプロジェクトの起点となり、実現の可否を左右する。プレゼンで相手の心を動かし、プロジェクトをドライブさせるため、アイデアを効果的に伝えるために、建築家が実践していることとは何か?『TECTURE MAG』では、建築家が準備したプレゼンの資料を公開する特集を「著名建築家のプレゼン手法公開」としてシリーズ化。資料作成のポイントやツール、プレゼン時の心構えに至るまでを紐解いてもらっている。

特集の第3回は、それぞれで自身の設計事務所を率いるとともに、近年はJV(共同企業体)として設計競技に挑み、公共建築のプロポーザルで3つ勝利している2人の建築家、畝森泰行氏(畝森泰行建築設計事務所代表)と金野千恵氏(teco代表)に話を聞いた。両氏の事務所は、東京の下町、浅草橋3丁目の屋上付き5階建ての中古ビルを改修し、2020年12月にオープンした〈BASE〉の3階と4階にある。1階と2階、5階と屋上は共有スペースとして使われている。インタビューの場所は、リノベーションで半屋外空間となった2階の「GARDEN」にて。共同でプロジェクトにあたる際に心がけていること、プレゼンテーションの極意についても披露していただいた。

著名建築家のプレゼン手法公開!

互いの長所をJVで活かす

—— どのようにプレゼンテーションを組み立てているのか、お互いの役割分担についてなど、いろいろ話を聞きたいのですが、最初はどういったきっかけでタッグを組んだのですか?

畝森泰行(以下、畝森):最初に組んだのが岩手県北上市のプロポーザルで、僕から金野さんに「一緒に応募しませんか」と声をかけました。このプロポーザルに参加するには、僕の事務所単独では参加できなかったこともありまして。

金野千恵(以下、金野):話をいただいた頃、畝森さんが石本建築事務所と共同で福島県須賀川市での震災復興施設のプロジェクト(2019年1月に開館した〈須賀川市民交流センター tette〉)を進められているときでした。仕事の幅が広がっているそんなときにタッグを組めるのは、私たちとしても大いに学べるチャンスだ!と思い、ご一緒しました。

—— それまではそれぞれの事務所としてのやり方があったと思いますが、初めてタッグを組んでみての感想などお聞かせください。

金野:JVによって進め方は異なると思いますが、私たちはミーティングで毎回、課題を出して、持ち帰って各々がまた考えて、を繰り返していました。そのうちに、畝森さんのプロセスの踏み方とか、相手への説明の仕方がわかってきて、大きな学びとなりました。例えば、プレゼンテーションの際に、相手側に「不安要素をつくらない」ことを丁寧に考えて、プレゼンを組み立てていることなどが挙げられます。

畝森:その辺りのプレゼンのノウハウは、実はオンデザインの西田 司さんに教わりました。金野さんとタッグを組んでみて、例えば北上のプロジェクトはすでに建物が完成しているので実感としてわかるのですが、金野さんと僕とでは当然、互いの興味が重なる部分もあれば、違う部分もあります。金野さんは、建物を使う人の活動といったところから空間を組み立てていく。僕のやり方とそこはかなり違っていたので、大きな影響を受けました。

「わかりやすさ」を第1に

—— 北上市でのプロジェクトのプレゼンテーションで、おふたりが最も重視したのはどういったところでしたか。

畝森:どのプロポーザルのプレゼンテーションも同じことが言えるのですが、「わかりやすさ」は毎回すごく意識していますね。特に、公共施設はいろんな人に使われるので、その人たちに共感してもらえないといけない。そこでは「わかりやすさ」が大きなポイントになります。

金野:2つの事務所それぞれの長所をわかりやすく伝えることも考えました。私たちのチームはいろんな要素、側面をもっていて、それをすべて発揮します、と見せられるように。畝森さんの落ち着いた雰囲気で安定した土台を見せながら、いろいろな視点を伝えて、挑戦的なことも考えているチームとして表現するように意識しました。

—— おふたりそれぞれの建築家としての特徴を分析していただけますか。

金野:先ほど畝森さんからもお話しいただきましたが、私は、人の活動がどのように誘発されて、その結果、どんな風景が生まれるかといったことに興味があります。現地でのリサーチをもとにピックアップした物事の隣接関係や交わり方から想像して、しつらえや建築を考えていくのが好きなんです。

畝森:金野さんのこの思考に基づくきめ細やかさは、北上市のプロジェクトでは、家具や素材、人の居場所のデザインなどに大きくあらわれていましたね。

金野:それに対して畝森さんは、俯瞰してプロジェクト全体の骨格を大切にして組み立てていく。建築の意味をつくる構成と、力学的な構造の関係性への興味と理解が深いんです。私も大事にしたい部分ですが、この畝森さんの構造に変換していく感覚は際立っていると感じます。加えて、北上では、実際に現地を訪れて、それぞれの目で見て、いろんな人に話を聞いて、それらを踏まえてブレインストーミングをたくさん行いました。この実感はとても重要だと私たちは思っていて、どの提案も毎回、そうやってアイデアを固めています。

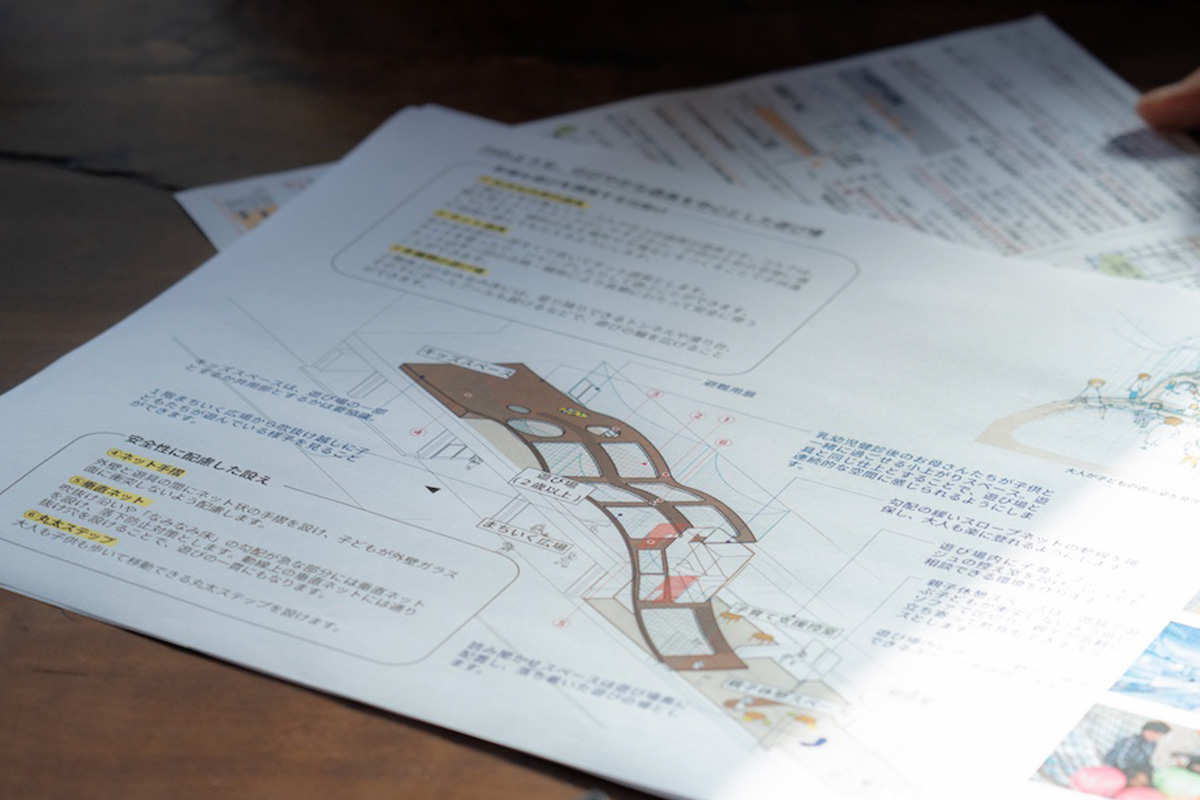

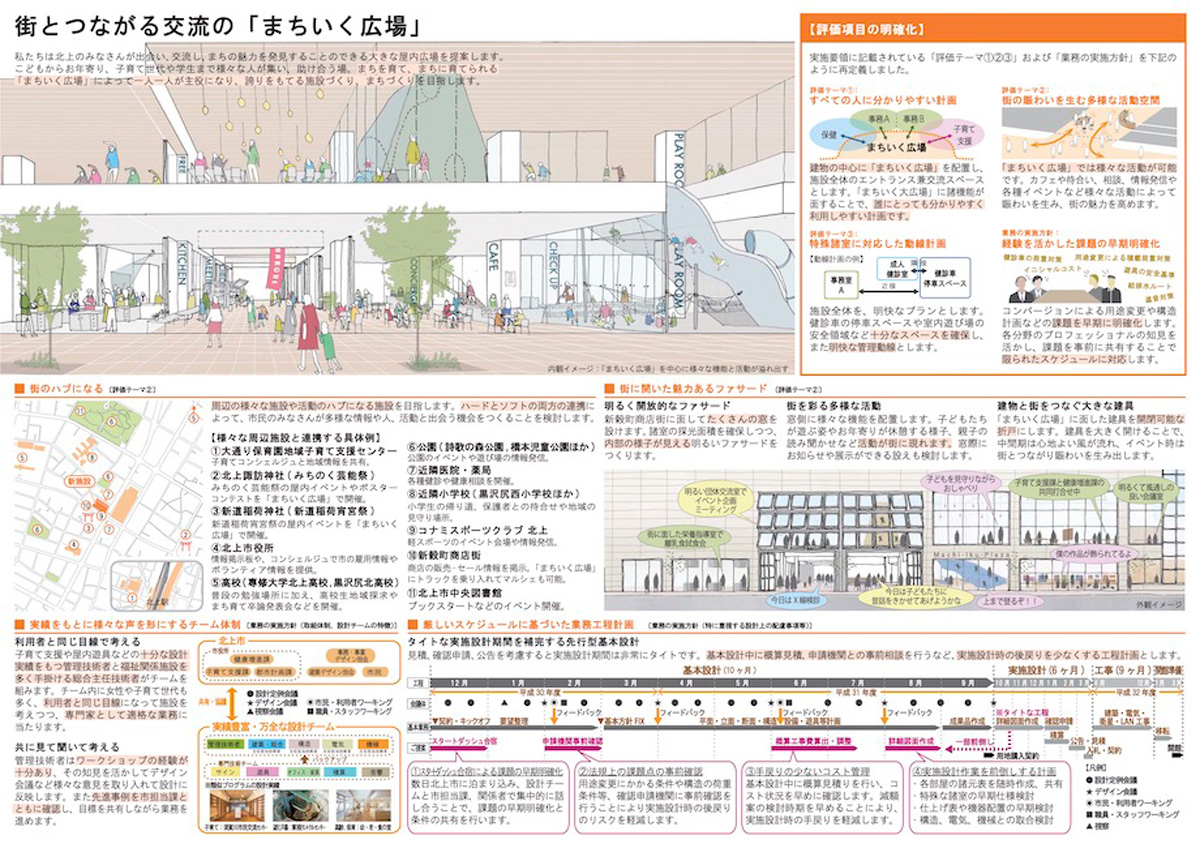

—— 〈北上市保健・子育て支援複合施設 hoKko〉では、共同してどのような提案を行ったのですか。

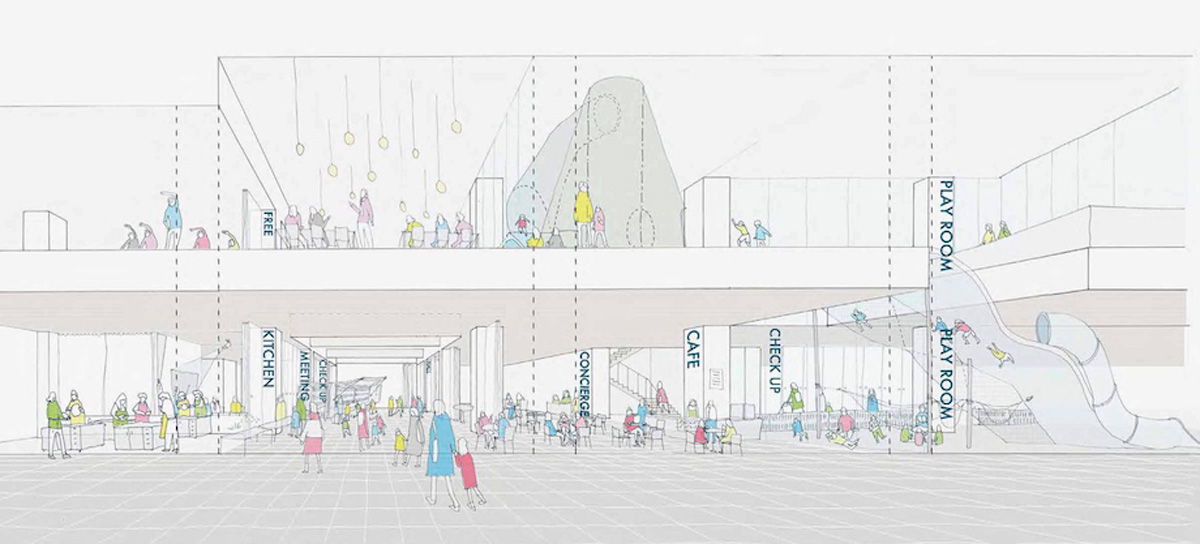

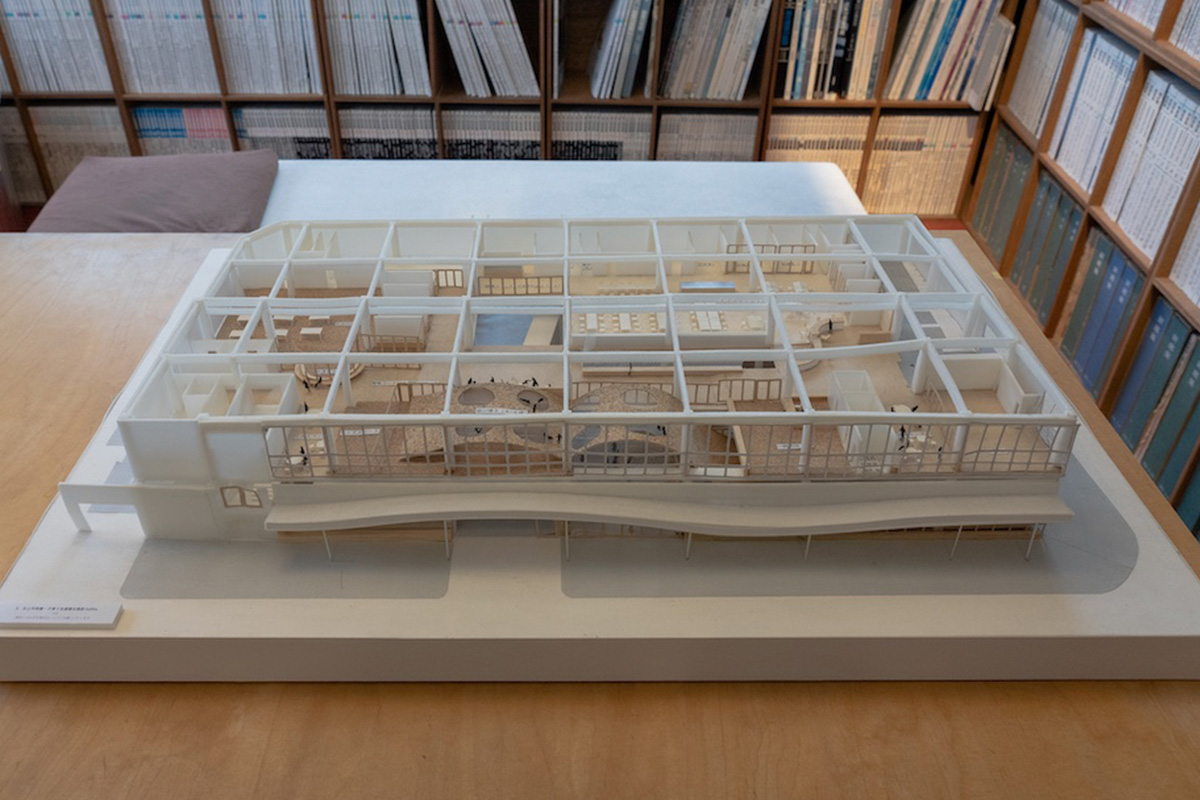

畝森:計画の趣旨が、既存の8階建ての商業施設の1階と2階、2フロアを改修して、市民の健康促進や子育て支援のための複合施設にすることでした。改修なので、いわゆるハードとしてのかたちの提案はあまりできません。そこで僕たちは、1階に、幅13m、奥行きは35mほどの、南北をつらぬく屋内広場を提案しました。最終的に名称は「hoKko広場」になりましたけど、金野さんが提案当初に「まちいく広場」と名づけていました。金野さんは、僕たちの提案を的確な造語にして表現するのがとてもうまいんです。

プレゼンで訴求する「ワード」は1つに絞り切る

金野:〈北上市保健・子育て支援複合施設 hoKko〉で提案した「まちいく広場」というワードは、北上市の市長さんが「まちいく」というワードを使っていらしたのを参考にして、建ったあともこの場を街に育ててもらいたいという意味を込めました。プロポーザルやコンペティションに挑むときは、地域の古い資料から若者の発信まで、なるべく広く目を通すようにしています。そこからプロジェクトのコンセプトに適した、わかりやすくて、かつ、みんなが納得できるようなワードや言葉を考えます。そういったプロセスが、自分たちのチームの方向性を確認することになり、骨格づくりやしつらえにも反映されていると思います。

畝森:言葉は大事です。どんな言葉で話すのか、決して独りよがりにならないように気をつけています。相手にもちゃんと伝わる、共感できる言葉を選んで、プレゼンの中に入れていく作業が結構、大事ですね。一言で、どうしたいんだということがわかる言葉。その創出が、金野さんは本当にうまい。

金野:言葉を生み出す、考えることは、認識の世界を創っていく作業なので大事ですし、好きですね。おそらくそれは、大学時代の師匠(東京工業大学大学院 塚本由晴教授)の血を受け継いでいるのかな。プロポやコンペのプレゼンでいえば、造語や特殊な響きをもったワードは、使うのはここ、と限定するようにしています。

現地でのヒアリングから建物の使い方を提案に含める

金野:北上のプロジェクトでは、現地に行き、既存建物の観察はもちろん、1日かけて周辺を回り、いろんな方に話を聞きました。その地域らしさみたいなものを感じとりたくて。そうしたら、「あの人にも話を聞いたほうがいい」と複数の方から同じアドバイスがあって、子育てコンシェルジュという市の職員さんで、人と地域をつなぐキーパーソンの存在を知りました。それを契機として、地域の人たちに「食のコンシェルジュ」や「昔遊びのコンシェルジュ」になってもらうというアイデアが生まれました。いろんな活動を誘発できそうだ、というソフト面での提案につながっています。奥行きのある広場を提案したのも、この場所、この地域なら、そういった運用ができるに違いないという実感に基づいています。

畝森:そう、プランはもちろん大事なのですが、僕たちは同時に、建物がどういうふうに使われるのか、どうすれば建物を育てていけるか、みたいなところまで考えて提案するようにしています。これは、どのプロポーザル、コンペでもやっていることで、プレゼン時に気をつけていることの1つですね。

金野:提案のすべてが実現するとは限りませんが、あなたがたのこうした活動は、客観的にみれば珍しくて価値があることなのですよと伝えて、私たちの視点や考えを市の職員さんとも共有していくことが、運営する側の自信につながっていくこともあります。プロポーザルは、将来の「種」の可能性を人々に伝える機会でもあると感じています。

使う人の意見で建築が育つ余地をつくる

畝森:1階の「屋内広場」のアイデアは、健康診断のための検診車を最大で5台停められること、というのが設計条件の1つにあったからです。

畝森:ただ、よくよく調べてみると、全高が3.5m、長さが10mくらいある検診車が建物の中まで進入してくる頻度はそう多くなくて、最大で5台入るのも1年に数回だとわかった。そうであれば、この特殊な条件を拡大解釈したらどうなるのかと、これを検討し始めてから、プランの骨格が決まっていきました。

金野:でもそうすると、どうしても「機能上、必要な停車スペースをとりました」みたいに見えてしまって、おもしろくないなと。私も畝森さんも最初から、必要な機能だけを目的とした施設にはしたくなかったんです。これだけ大規模なハコをつくって、市民の皆さんが関われなくなっちゃうことは避けたかった。そこで、検診車5台ぶんのスペースは確保するけれども、場の機能を解体しながら、どれだけ想像力を膨らませることができるスペースに転換できるのかをずっと検討していきました。

畝森:実を言うと、僕たちが最初に提案した内容と、実際に完成した建物は、結構違うところがあるんです。1階の天井のデザインも、最初はフラットだったのが、カーブ形状になったり。

金野:そう、途中からだいぶ変わったんです。波状の庇をつけることになったり。

畝森:でも、それはぜんぜん悪いことじゃない。建築は、そこに関わる人の考えも加わったうえで変わっていける方がいい。そういうプロセスの中から生まれる建築は、どこか生き生きとしていくように思いますね。

UtAとして共同企業体を組む建築家へのインタビュー後編

建築家が準備したプレゼンテーションの資料を公開するシリーズ「著名建築家のプレゼン手法公開」の第3弾。話を聞く相手は、それぞれの設計事務所を率いるとともに、近年はJV(共同企業体)として設計競技に挑み、3つの公共建築のプロポーザルに勝利している建築家、畝森泰行氏(畝森泰行建築設計事務所代表)と金野千恵氏(teco代表)のおふたり。

インタビューの前編では、両氏が初めてタッグを組み、2018年に勝利した、岩手県北上市の保健・子育て支援複合施設基本設計業務の公募型プロポーザル(2020年4月に〈北上市保健・子育て支援複合施設 hoKko〉としてオープン)での経験を通して得たことなどを語っていただいた。

後編では、高知県須崎市でのプロポーザルでのプレゼン手法について話を聞く。「真似されたら困る」と笑う、プレゼン時の組み立てや戦略なども披露あり。必読。

リサーチ力も含めてプロポーザルを獲る

—— 高知県須崎市で進行中のプロジェクトについて、教えてください。与条件がちょっと変わっていますよね。

畝森:「須崎市図書館等複合施設整備に向けた建設構想策定業務」のプロポーザルは、図書館をつくることは決定事項なんだけど、候補地が公示時点で3つありました。駅の隣接地、リノベーションが前提の廃校、古くからの住宅地で、しかも、別の場所に変わる可能性もあり。通常のプロポーザルじゃなかったですね。

金野:基本設計の前段階、建設構想の業務のプロポーザルでした。

畝森:だから、僕たちは、建築のかたちはほとんど提案せずに、3つの敷地のそれぞれの可能性、ポテンシャルを抽出して、評価していくことに注力したプレゼンを行いました。もう少し具体的な建物を提案することもできたと思いますが、僕たちはそれをやらなかった。

畝森:具体的には、以下の6つの評価項目を方針として独自に設定して、これらを通して、3つの候補地の可能性をそれぞれ分析して示しました。例えば、図書館ができたあと、多世代がアクセスできるのか、周辺の自然や文化的要素とのネットワークは構築できるのか、既存の学校との連携はどうかなど。

- 01.多世代アクセス

- 02.情報のネットワーク

- 03.自然・文化の創造

- 04.学びの場

- 05.災害リスクと対策

- 06.コストとスケジュール

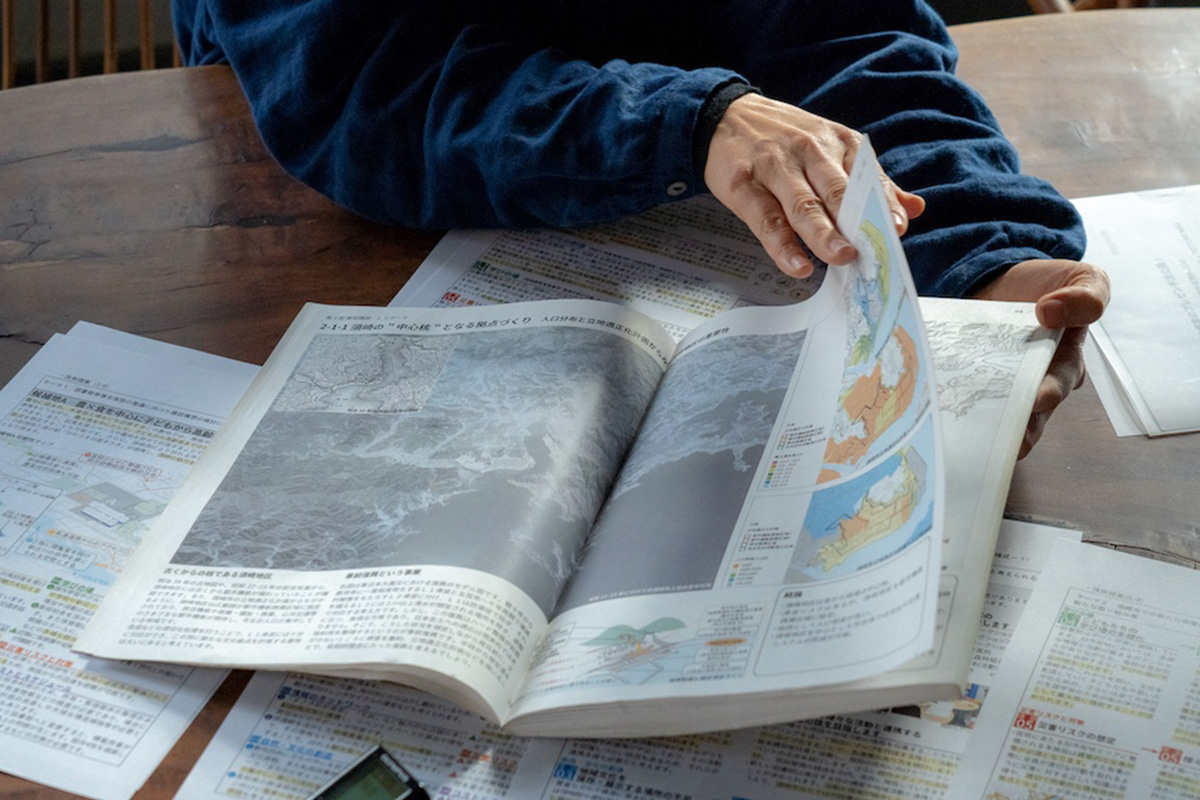

畝森:このプロジェクトでは、コストとスケジュールはもちろん、須崎市は土佐湾に面しているため、南海トラフ地震への備えも必要でした。津波の発生を前提に、敷地ごとの被害がどれくらい変わってくるかも検討しました。このように3つの敷地ごとに評価して、プレゼンしたのですが、この段階で僕たちは建物のカタチについてはいっさい提案しませんでした。ただ、見せ方は工夫しました。チャート図をつくってわかりやすくしたり、敷地の見方とか、プロジェクトの進め方とか。3つの物語(ストーリー)のようにプレゼンを組み立てました。

金野:私たちが評価の軸を設定することで、皆で話し合ったり、評価したり、共有しやすくなります。基本設計の前段階としては、こういった評価の構造をつくることがいちばん重要ですよね? という提案でした。その軸をもとに3つの敷地をとらえたときに、どんな課題があり、どういうふうに展開できるのかを「課題と提案」にまとめています。方向性は示しつつ、システムづくりの大切さを強調してプレゼンしたことが、審査員の皆さんの心に響いたのだと思います。

畝森:与条件づくりから建築家が関われるプロポーザルなんてそうそうない。社員旅行と合わせて、事務所のみんなで見に行った甲斐がありました。

金野:あとでプロポの審査員から「情報量が圧倒的だった」と言われました。2つの事務所のメンバーを総動員して、3グループに分かれて現地調査したので、地元の人では気づきにくいようなことも私たちが拾い上げて、客観的な視点をつくることができた。そういったことが、須崎市でのプロポではフィットしたんでしょうね。

生データを再構築して建築を特徴づける

—— 先ほどからお手元にある冊子は市からの提供資料ですか?

畝森:これは須崎市のプロジェクトのために僕たちがつくったものです。設計に入る前段階の成果物として。

金野:より深く「課題と提案」を詰めていくと、いろんな項目が出てきまして。先ほど畝森さんが話していた、地形やまわりの自然などの植生、既存の図書の在処とボリュームなどをマッピングして、ネットワークで考え、基本設計で必要になるであろうトピックを可視化しています。

—— このボリュームは、設計事務所というより、リサーチ会社、コンサル会社の仕事量です。

金野:コンサル会社がつくる資料よりも、具体的にまちの魅力や話題が見える、おもしろい内容になっていると思います。

畝森:建物の規模や機能が最初から不確定だったので、リサーチが大事でした。かといって、データは所詮はデータでしかないので、そのままだと最終的に建つものと乖離(かいり)しやすいんです。その点、今回は、図書館の面積はもちろん、蔵書の量も検討するし、物量もあるリサーチと並行して建築を提案することができる。この地域で本当に必要なのは図書館だけではなくて、市場のような場所も必要では? といった、当初の条件を変えるところまで踏み込んで検討しています。そこに、僕たちチームとしての特徴が出てくる。

金野:建設地が決まったあとに、さらなる読み解きもしていて、その辺りの変遷もこの冊子にはまとめてあります。私たちが発見した、その地域特有の、何か空間の特徴になるであろうコンセプトを、町、敷地、建物という異なるスケールで捉え直してから、最終的に建築を提案しています。

プレゼンでは相手の不安を想定して取り払う

畝森:原則として、プロポーザルは、案よりも人を選ぶものなんです。だから2次審査の際には「僕たちの案の良さ」をアピールするのと同時に、「心配していると思われる点」についても、積極的にプレゼンしています。良い面と同じ比率、もしくはそれ以上に、マイナス面も説明することを毎回強く意識してプレゼンに臨んでいます。というのも、ファイナルの2次審査に進めたということは、僕たちの良いところに関してはある程度の評価をいただけているんです。であれば、やっと審査員の皆さんに対して直接、話す機会が与えられた2次審査の場では、評価済みの内容を繰り返すよりも、相手が不安に思っているであろうことを想定して、そこを重点的に埋めていく。

金野:あまり詳しくは言いたくない、私たちの戦略ポイントかもしれません(笑)。

畝森:言いたいことは3割とか4割ぐらいにとどめて。それで選んでいただいて、基本設計に入る際には、我々が提案した内容をまた改めて1つずつ、クライアントに確認して、共有していくプロセスを大事にしています。やっぱりいろいろと不安だと思うので、そこはきちんと解消するようにしたい。だって、プレゼンボード数枚と、質疑応答も含めると30分程度しかない審査で、何億円というプロジェクトを任せるわけですから。クライアントも審査員も大きな決断をする立場にある。

だから、プレゼンの場では、提案のおもしろさとか良い点に加えて、人として信頼できるのか、どれだけ自分たちや地域に寄り添って建築を考えてくれるかということも、少ない時間の中で同時に見られているはずです。そのあたりをきちんとケアしたプレゼンをしたいと常々思っています。

—— そのあたりが、おふたりのコンペでの強さの秘密だったのですね。

金野:私たちは基本設計に入ったあとの、地元の方々に向けたワークショップも大事にしています。貴重なヒアリングの機会になるので。

畝森:市民の皆さんに設計者が直にプレゼンする機会って、意識しないとなかなかつくれないんです。一般的には、基本設計が終わったあとに、そのまとめとして市と概要書をつくることが1つの小さなプレゼンの機会にもなっているんです。この概要書というのは結構、大事です。僕たちが設計した建物を本当の意味で使ってくれるのは、その小さなプレゼンの先にいる人たちですから。

Vectorworksをプレゼンシート製作に活用する

—— CADはVectorworksを使われているとのことですが、プレゼンには何を使っていますか?

畝森:ウチの事務所では、プレゼンにもVectorworksを使っているスタッフがいます。

金野:ウチは全員、Vectorworksを使っていて、私自身はVectorworksしか使えません。あるときからスケールを合わせながらプレゼンシートをつくれるようになって、短縮できた時間をよりクリエイティブな作業に回すことができるようになりました。

畝森:Vectorworksって、やっぱりデザインがしやすいと思います。Vectorworksは、自分で動かすものと画面上にできるものが、シームレスでスムーズに扱える感覚があります。ただ、協働相手や施工者によって、データの共有がスムーズにいかないこともあり、ここは今後の課題ではないか思っています。設計中のスムーズさが、現場に入ると失われてしまう。

金野:設計事務所の中には、施工者はイチから図面を描くべきだからデータを渡さないという人もいます。本来的には、きちんと線を引かないと本当に理解はできないので、データを渡してしまうのは私も本当は違和感があるのですけれど。ただ、世の中のスピードに抗えないときもあります。最近では、大きなプロジェクトでBIM対応が求められることもあり、これから当たり前になっていくときに、どのソフトを使っていくか、事務所のスタッフと議論しているところです。VectorworksでもBIMに対応しているとのことで、わかりやすく使えるようになるといいなと願っています。

畝森 泰行 | Hiroyuki Unemori

1979年 岡山県生まれ。2002年 横浜国立大学卒業、2005年 横浜国立大学大学院修了。2002-2009年西沢大良建築設計事務所勤務を経て、2009年 畝森泰行建築設計事務所(UNEMORI ARCHITECTS)設立。主な作品と受賞に、〈Small House〉で第28回新建築賞(吉岡賞、2012年)、〈8 Houses〉で第32回SDレビュー入選(2013年)、〈須賀川市民交流センター tette〉で2019年度グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞、須賀川市、石本建築事務所ほかとの共同受賞)、第61回BCS賞(2020年)、JIA優秀建築賞(2020年)、日本建築学会作品選奨(2020年)など国内外で受賞。プロポーザルで最優秀賞に選出されている進行中のプロジェクトに、2019年選出でアンスとの共同設計「田村市屋内遊び場遊具提案及び設計」、2020年選出で丹羽建築設計事務所との共同設計「奈義町立中学校改築工事基本設計」などがある。現在、横浜国立大学、日本女子大学、東京理科大学にて非常勤講師を務める。

金野 千恵 | Chie Konno

1981年 神奈川県生まれ。2005年 東京工業大学工学部建築学科卒業。2005-2006年 スイス連邦工科大学留学(奨学生)。2011年 東京工業大学大学院修了、博士(工学)。2011年 KONNO(コンノ)設立、2015年にteco(テコ)に改称。主な作品と受賞に、《春日台センターセンター》で日本建築学会賞(作品)、BCS賞、JIA優秀建築賞ほか、《向陽ロッジアハウス》で日本建築学会作品選集新人賞(2014年)、東京建築士会平成24年住宅建築賞金賞などのほか、第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展2016 日本館展示「en(縁): art of nexus」の会場デザインで審査員特別表彰(共同受賞)。プロポーザル選出による進行中のプロジェクトとしては、「2025年大阪・関西万博ギャラリー設計業務」がある。2021年より京都工芸繊維大学 現在、特任教授を務める。

【取材協力】

- UtA / 畝森泰行建築設計事務所+teco

- Interview by Jun Kato

- Text by Naoko Endo & Jun Kato

- Photograph & Movie by toha

- Main visual : Photo : Kai Nakamura

- 本稿掲載の竣工写真、プレゼンボード資料、CG、イメージスケッチの提供:UtA / 畝森泰行建築設計事務所+teco

- この事例はtecture株式会社の許可により 「TECTURE MAG」で掲載された記事をもとに編集したものです。記事中の人物の所属、肩書き等は取材当時のものです。

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。