「TECTURE MAG」Vectorworks活用事例

MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

原田真宏+原田麻魚

「曖昧」なプレゼンだから描ける未来がある

プレゼンテーションはプロジェクトの起点となり、実現の可否を左右する。プレゼンで相手の心を動かし、プロジェクトをドライブさせるため、アイデアを効果的に伝えるために、建築家が実践していることとは何か?『TECTURE MAG』では、建築家が準備したプレゼンの資料を公開する特集を「著名建築家のプレゼン手法公開」としてシリーズ化。資料作成のポイントやツール、プレゼン時の心構えに至るまでを紐解いてもらっている。

特集の第2回は、個人邸、公共建築、美術館の会場構成まで、国内外で数多くのプロジェクトを手がけている設計事務所、MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO(マウントフジアーキテクツスタジオ / 以下:マウントフジと略)を率いる原田真宏と原田麻魚の両氏にインタビューを行い、プレゼンテーションのときに心がけていること、そのテクニックを披露していただいた。

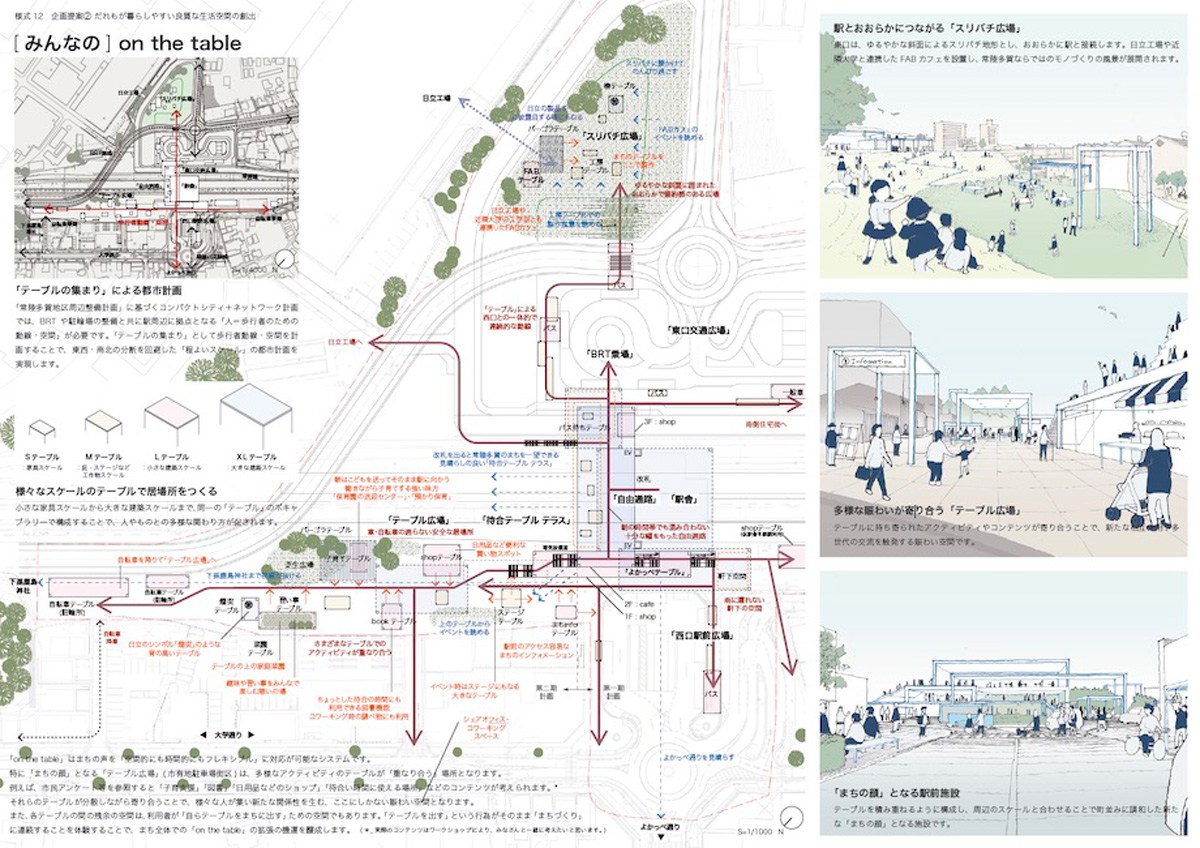

まずは、今年4月に審査結果が発表された最新のプロジェクト、茨城県日立市が実施した「常陸多賀駅周辺地区整備事業デザイン監修者選定プロポーザル」のプレゼンテーションについて。JR常磐線常陸多賀駅の駅舎改修と周辺の都市計画まで手がけるもので、行政、JR、地元商店街が関係者となる複合的な事業をコントロールする大役を担う。マウントフジの提案は「持続的なまちづくりの展開に期待ができる」として最優秀者に選出されている。

著名建築家のプレゼン手法公開!

最新・常陸多賀でのプロジェクトでのプレゼンテーション

原田真宏(以下、真宏):サイトは、妹島和世さんが設計した日立駅から南に1駅いったところです。まちの規模などから、一気にバッと刷新するのではなくて、必要な時期に拡張していく感じで、第15期工事くらいまでいくような(笑)、そんなスピード感と拡がり方がこのまちには合っているかなと考えました。

最終審査のプレゼンテーションでは、もう「終わらない建築」にしちゃいましょうと。世界というのはそもそもアウトラインがないんじゃないか? 終わりがないんじゃないの? 空間的にも時間的にもずっと続いていくのが世界なんだという前提に基づいて話をしました。

ひと昔前は、建築のアウトラインや都市のマスタープランが明快に定まっているほうが好まれたように思うのですが、今の時代にそぐわなくなってきている。建築のアウトラインや作品性が曖昧になっていることは、昨年と今年の「SDレビュー」の審査員をやったときにも感じたことですね。

原田麻魚(以下、麻魚):駅舎を設計して、これがまちの顔ですと言い切って、どーんと出すというよりは、これからどういう駅にしていきましょうねという問いかけを、最終プレゼンではしているんですね。

プレゼンのタイトルを「on the table」としたのは、「テーブル」をデザインコードにまちを拡げていきましょうというコンセプトの中核となるワードであると同時に「1つのテーブルに着いて、みんなで一緒に考えていきましょう」という意味でもあります。

—— 日立市が公開している最終プレゼンボードでは、「駅舎および駅前施設群を、平らなプレートが軽やかに浮いたテーブルの集まりとして構成」するとありますね。

真宏:建築、しつらえ、ふるまい、これからまちの人たちと行う会議、すべてに通じるデザインコードとして「テーブル」を定義しています。家具でもいいし、建築にもなるし、庇(ひさし)くらいの単位かもしれないし。ほしいところにほしいだけ、ほしい時期に「テーブル」がつくれるようにしたい。スケールもまちまちでいい。将来的に、駅舎を中心に、商店街のほうに菌がワーッと伸びていくようなイメージですね。そんな僕たちの世界観を伝えるためのプレゼンテーションにしています。

プレゼンボードの「外側」の空間と時間の軸を意識する

真宏:昔は、一分(いちぶ)の隙もないようなプレゼンテーションを目指していました。ペーパーがもっている密度とか、意味の構造が厳格になっているかとか、かちんと固った結晶体のような、完成度の高いプレゼンをするぞと。でも、ここ数年はそれが変わり始めています。完成度はある意味、低くてもいい。それよりも、自分たちがイメージしている世界を伝える、世界がプレゼンボードの外側に向かって拡がっているんだということを伝えられることが大切だと考えています。むしろプレゼンには“隙”があったほうがいい。

どういうことかというと、プロポーザルやコンペのプレゼンって、CGがすごく上手とか、文章がしっかりしてるとか、そういうところで良し悪しを捉えがちになるかもしれないけど、やっぱり、全体のペーパー、あるいはCGが醸し出している世界観みたいなものが、これからつくろうとしている建築ないし都市と合っているかどうかがとても大事なんですよ。だから、この常陸多賀のプレゼンテーションも、実はちょっとトボけていて、あえて言い切ってないところとか、示し切っていないところが適度に含まれているんです。

麻魚:最近では「答えはこれ1つ」みたいな言い切りをしないで、「これから答えを探していく」ということも、私たち建築家には期待されていると思います。それにふさわしい人物かというところも見られているのではないか。だから、応募者の考え方やパーソナリティがちゃんと伝わっているプレゼンであるかどうかということも、審査では重要視されているように感じています。

真宏:だから常陸多賀の審査では、エンドが定まっていないような世界が大切だと僕らが思っているということを示したプレゼンボードにしているし、ファイナルの場で説明する僕たちの態度にもそれは現れていたと思います。がっちりセリフを決めてト書をつくってそれを読むようなプレゼンじゃなくて、その場で臨機応変に受け答えるとか、当日の天気のことを含めるとか(笑)。動いていく世界に対してちゃんと応答できる人間の集まりなんだよ、そうしたことを大切に思っている建築家なんですよ、といったことを説明するようにしています。プレゼンのペーパーに書かれている内容を超えたレベルのことなんだけど、そこが実はすごく大切なことだと思っています。

麻魚:今回、「終わりのない建築」としたのも、例えば、5年というスパンのプロジェクトだとして、5年前の自分が言ったことを粛々とやらないといけないのかとなると、かなり苦痛だと思うんですよ。私たち自身も進化するし、プロジェクトを通じていろんな情報が入ってくるから、その情報に対して反応していくことが重要だし、それこそが豊かな未来に向かっていく原動力になると思うんです。アウトプットを固定化しないという話は、最近のプレゼンで伝えていることではあります。

真宏:みんなと一緒に自分たちの居場所をつくっていくというスタンスは、おそらく僕らのデビュー当時から変わっていないことです。2003年に50万円でつくった陶芸アトリエ〈XXXX House〉も、予算が厳しいから、近所の量販店で売っているような木材を買ってつくったのですが、もう1つの狙いとして、みんなが参画できる建築にしたいと思ったからです。常陸多賀ではもう少し計画的なレベルになりますけれども。

プレゼンボードは新聞をつくるようにつくるべし

—— そうは言っても「曖昧さ」というのは、最終プレゼンの場では危険性も伴うと思います。メリハリとか、伝わりやすさというものはどのように考えていますか。

真宏:ウチのスタッフには「新聞みたいにつくらなきゃいけないよ」ってよく言ってます。大・中・小と項目をつけて、それぞれの意味のヒエラルキーをきちんとつけるということ。意味をパーっとパラレルに並べるんじゃなくて、見出しだけ拾えば言いたいことがおおよそ伝わるという構造ですね。これは、どんなプレゼンテーションでも言えることです。

僕は作品を審査する側に回ることも多いのですが、例えば半日かけて300作品を見ないといけないときに、意味の構造や編集が下手だとやっぱり読み飛ばしちゃいますよね。それはとても損なこと。読む人が努力をして読み込んでくれるのは学校教育までです。どうやったら自分たちが伝えたいことを相手の心にストレートに届けられるのか、意味の構造がすごく大事なんです。

時間配分は「編集が8、コンテンツは2」がベスト

真宏:大学で教えている学生たちには特に言えることなんですが、アイデアコンペや卒業設計を進めるにあたっての時間配分がうまくいってない人がけっこういます。コンテンツをつくることにめちゃくちゃ時間をかけて、CGをつくるのに夢中になったり、ダイアグラムをつくり込んだりしてしまうとか。そこらへんは全然コンパクトにしてよい。むしろプレゼンの編集作業に時間をかけないと。全体を10としたら、編集作業が8でコンテンツ作成は2でいい。そのくらいの配分にしないと、伝わるプレゼンテーション、人の心を打つようなプレゼンテーションにはならないと思います。それができたあと、僕らが最近やっている「ぼかす」とか、不足感をあえて仕込むといったことがようやくできるようになるんです。

麻魚:プレゼンの最後の「縫い合わせる作業」には、時間をかけたいんだけどね。

真宏:修正してあげたいなぁといつも思いながら、学生たちの作業を見ているんだけど、徹夜してギリギリまでCGつくっている人も多いね…。慣れてくれば、できるようになるんだろうけど。

プレゼンにおける「ぼかし」の技術とその重要性について、繰り返し語った原田真宏氏と麻魚氏。「ぼかし」の大切さについて身に染みて考えたのは、益子町に建てた〈道の駅 ましこ〉のプロジェクトであったという。

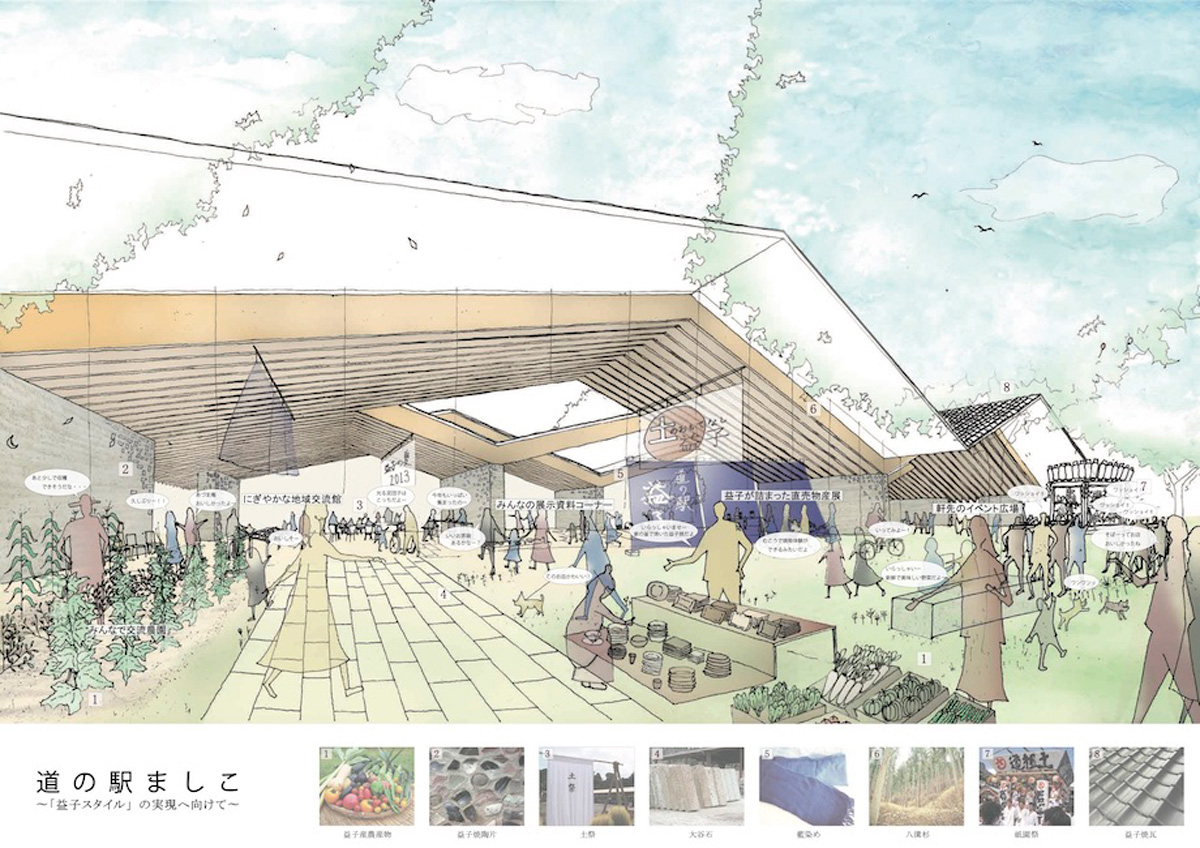

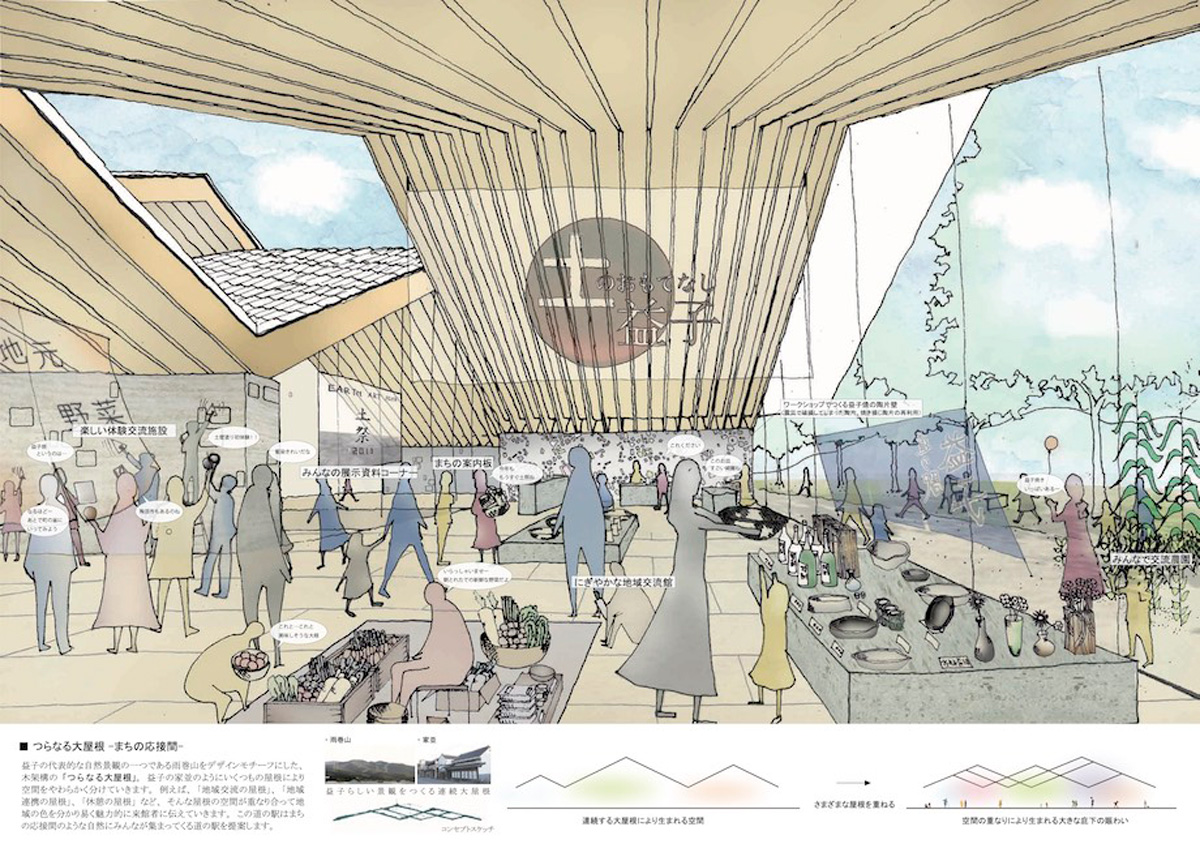

本誌でも受賞時に特集を組んだ、2020年に作品部門で日本建築学会賞に選出されている〈道の駅 ましこ〉の資料を紹介する。指名プロポーザルで選出され、栃木県益子町の人々に愛されている公共の施設である。

転機となった〈道の駅 ましこ〉

真宏:〈道の駅 ましこ〉の場合も、ミッションとしては「道の駅」の設計だったんだけど、トータルで考えれば地域の活性化プロジェクトなんです。益子町というのは、かつて陶芸家の濱田庄司(1894-1978)がアトリエを構えたこともある、日本有数のやきもの・陶芸の郷です。文化的な意識がとても高い土地なので、なんとなくかっこいい建築をポンと置いただけではいけないと思いました。

まちの外から来る人と、ここで暮らしている人たちのための施設という両面性が必要だったし、陶芸だけじゃなくて農業とか林業とか、その土地の産業と建築の関係性も含めて、それら全体のエコロジーを設計することが、裏テーマとして大きくありました。これらをクリアできたので、まちを代表するような「道の駅」になれたんだと思っています。

麻魚:コンペの募集要項に「良い”道の駅”を提案してください」とありましたけど、それに対して私たちがやったことは、まちの問題とか、益子の人たちがどういう価値観をもっているかとか、言うなればほじくり返したんですね。リサーチの結果に対して提案をしていってはじめて、新しい「道の駅」が建った後、どんなことがまちのメリットとして起こるのか、どういうふうに地元の人たちが関わっていけるかといったビジョンを示すことができる。

建築を通してビジョンを見せることは、すごく意識しました。まちづくりや人づくりもあるので、私たちの建築が説得力をもつ。どうしてこのかたちに至ったのかということが分かるプレゼンになっていたと思います。

Photo : MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

Photo : MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

世界を見て・感じ・解釈しないとデザインはできない

真宏:プレゼンの技術論からすると、ずれちゃうかもしれないけど、大切なことなんで、もう少しこの流れで話をしますね。

デザインすることへの捉え方について。デザインって、形式とか図式とかかたちとか抽象度の高いものがあって、それを一所懸命に具体化していく、言い換えると抽象度を下げていく作業なんですが、そこはみんな、やれるんですよ。

それぞれに目指すべきデザイン、好きなデザインがあって、それをどうやってピュアに、モノに落としていくか、あるいは建築に具体化していくか。ここがデザインの本体だって思いがちなんだけど、でもそれはデザインの半分でしかないんです。

もう半分は、デザインという抽象度の高いものを、どうやって「見出すか」。世界を見て、感じて、解釈して、どういうデザインがここではあるべきかを探していく作業が大切なんです。

例えばコンペだったら、要項はもちろん読み込んで、関連サイトでも調べないといけない。データになるような調査もあるし、現地に出向いて肌感といったデータにならないような調べ方も大切です。そうした下調べをする、目を使って耳を使って、自分を開いていく、広く深く感じとったうえで、デザインを見つけていくということが大切です。

デザインの吟味をせずに、雑誌やネットで「これいいな、かっこいいな」と既製品の図式やかたちに飛びついてアウトプットしてしまうのは、最も危険なことです。

上りと下りを経てデザインは強くなる

真宏:デザインには「上(のぼ)り」の作業と「下(くだ)り」の作業があると思っています。

まずは、複雑な世界を解釈して抽象化して、デザインを捕まえる。これが上っていく作業です。で、捕まえた後に、今度は下っていく作業がある。具象化の段階です。そうやってできたものは、強い。〈道の駅 ましこ〉もそうなんだけど、この環境、この世界、この地域の人々を解釈して、抽象化して生まれたデザインだから、できた建築と土地との関連性が生まれるのですね。益子のまちの人たちが、「これこそ益子のシンボルだ」「我々の世界を表してくれているものだ」と思ってくれる。

繰り返しになりますが、背景環境、実施であればサイトにふさわしいデザインとして何を掲げるべきかを探すほうに圧倒的に時間をかけたほうがいい。それさえできていれば、学生もコンペで勝っていけると思いますよ。

麻魚:そうだよね。プレゼンテーションって、もちろん審査の点数はありますけど、“共感できるか”も重要になります。さっきも言ったけど「この建築家はなにを大切に思っているのかな」とか、「まちのバックボーンを共有してくれているかな」とか、そういうところから共感が生まれると思うので、なるべくペーパーでも伝わるように考えていますね。

真宏:うん、「共感」は肝ですね。“建築の世界”では共有できていても、その“外側の世界”で共有できているのかどうか。建ったときに、それを使う人、受け取る人たちと同じビジョンが共有できてないと、自己満足の世界で終わってしまいますから。そこを冷静に判断できないなら、建築はやらないほうが安全です。

“曖昧なプレゼン”だからこそ描ける未来

建築家が準備したプレゼンの資料を公開するシリーズ「著名建築家のプレゼン手法公開」、MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO(マウントフジアーキテクツスタジオ / 以下:マウントフジと略)を率いる原田真宏と原田麻魚の両氏へのインタビューの後編。

前編では、常陸多賀駅を中心とした再開発プロジェクトと、2020年に日本建築学会賞(作品部門)を受賞した栃木県益子町の〈道の駅 ましこ〉を中心に、プレゼンテーションの極意を聞いた。

後編では、スタッフに常々伝えていることなど、近年のプロジェクトでのプレゼンテーションや、さらには敗北から学んだことについても詳しく話を聞く。

東京・代々木のMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO オフィスにて

設計要項を捉えてスケッチで表現

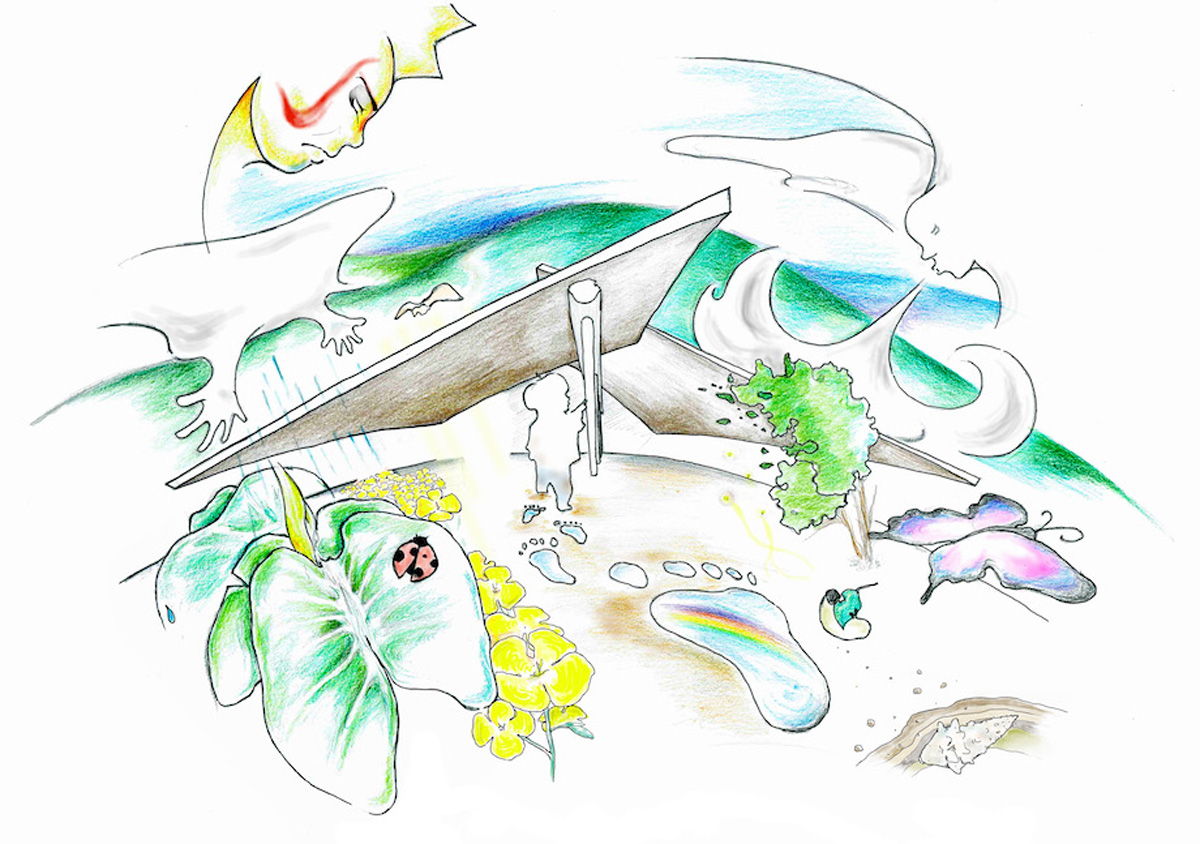

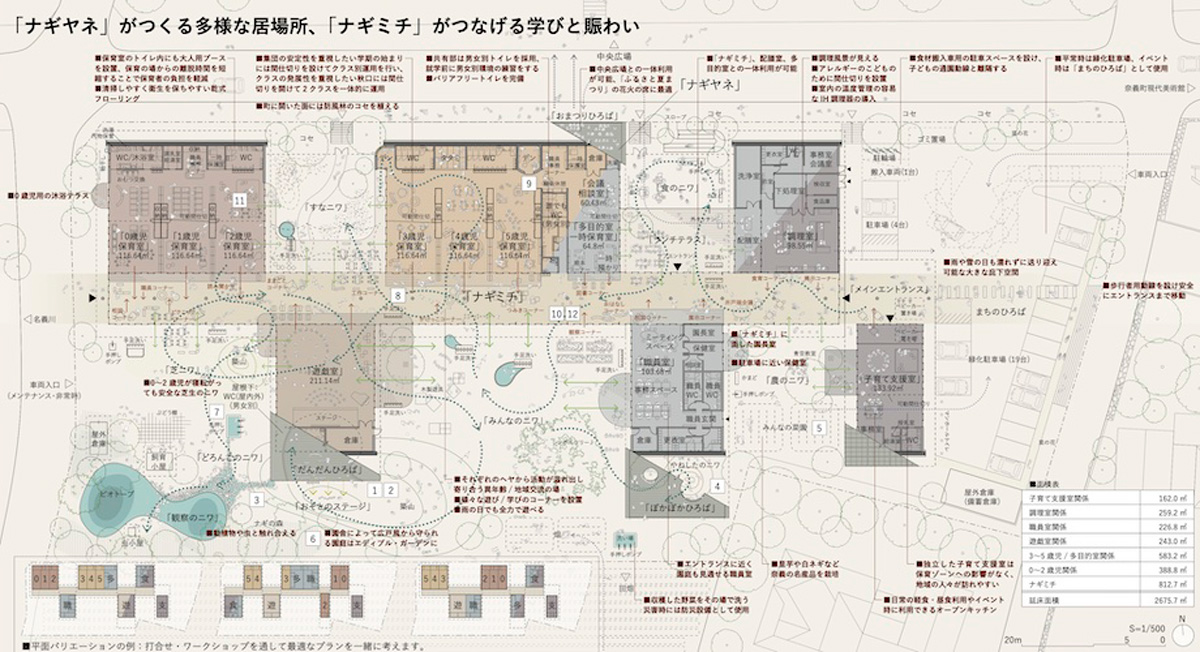

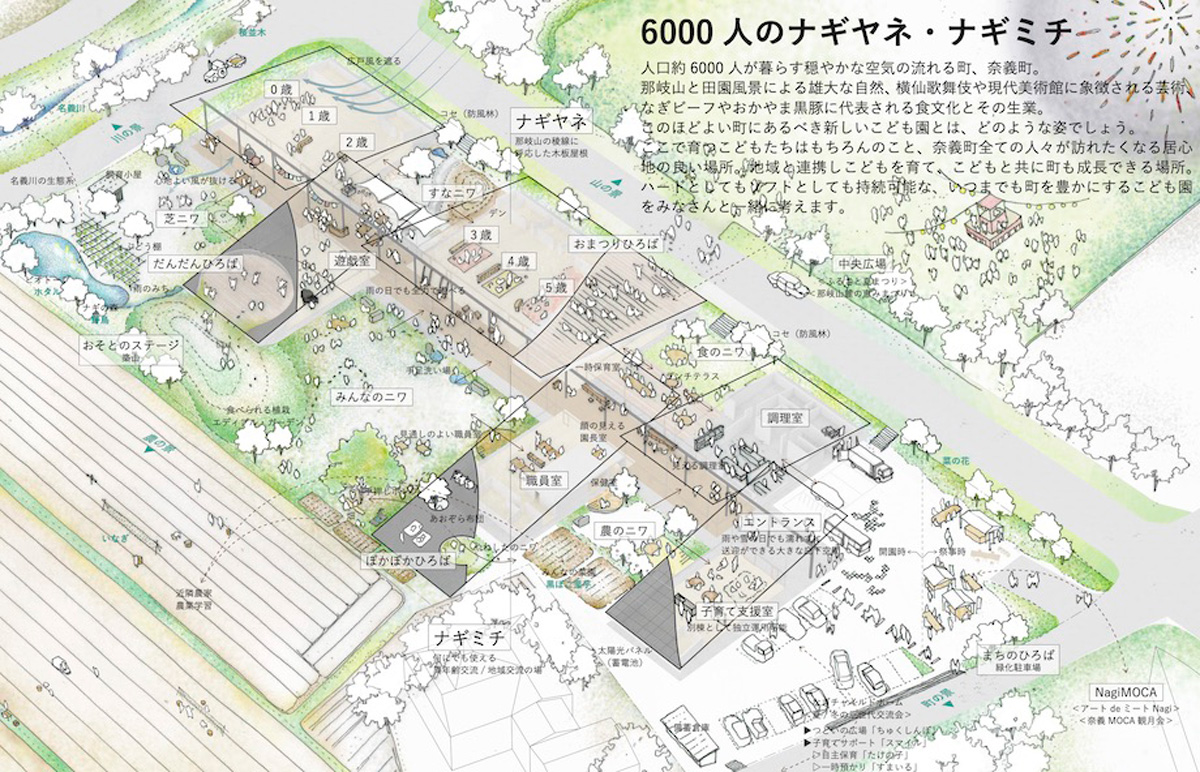

麻魚:建築家が考えている世界観を相手にどう伝えるかの話で言うと、「奈義町立こども園建設工事 基本設計業務プロポーザル」のときのプレゼンボードで、すごく気に入ってるスケッチがあるんです。

真宏:これいいよね。

麻魚:このスケッチ「奈義の風土」は、私たちが要項を読み込んで、こういう世界観のもとで今回のプロジェクトを捉えたらいいんじゃないんですかっていうのを描いたものです。

風の神様がいて、蝶々が飛んでいて、豊かな自然があって、芋の葉の上にてんとう虫がとまってて、お日さまがあって、水があって。「こういう豊かな自然風土の中だから、大きな屋根をかけるのがいいんじゃないですか」という私たちの捉え方を示しているんですよね。この“捉える”というのがすごく大切で、ほぼすべてに通じると考えています。

最優秀案プレゼンボードより、スケッチ「奈義の風土」

麻魚:審査する人も、建った後で使ってくれる人も、この建築がある風景を見る人も、みんなで共有していくんだっていう、建築には共有の場が絶対的に必要ですから。こういう共有・共感が生まれると、強いですよね。

真宏:このプレゼンボードのサイズからすると、このスケッチはとても小さいんですが、ファイナルのプレゼンのときには、タイトルページにしました。

麻魚:最初に、どーんと。

真宏:プレゼンの最初に映して、言葉で説明しました。プレゼンボードって、分解されて要素になって、分かりやすくなってはいるんだけど、最終プレゼンの場で僕らが推すのは“全体性”なんですね。要素がどういうふうにつながっていて、全体としてどんな世界ができてるかという総体の話って、情報量が多いじゃないですか。

でも要素から入って、ツリー構造に沿って分かりやすく話していくと、要素への理解は深まるんだけど、ポリスティック(総体的)なこと、その土地や環境がもっている価値みたいなことがどうしても抜け落ちてしまうんですよ。だから、全体の関係性を示す画があるとよい。実を言うと、このスケッチ、よく見ると意味が分からなくて(笑)。抽象的なんだけど、全体性はあるスケッチなんです。こういったものをプレゼンに仕込んでおくことも大事ですよね、特に2次審査があるときは。

麻魚:全体性を私たちのチームで共有するという意味でも、すごく重要なんですよね。「こういう価値観のもとで、みんなで提案をつくっていく」ということを共有する、すごく大切なスケッチだったと思っています。

CGを外注せず「ヒト入れ」に注力する

—— スケッチだけでなく、プレゼンではCGも使っていますよね。

麻魚:CGはどのプレゼンでも描きますよ。ただ、プロポーザルによっては、CG禁止とか、規制がある場合もあって。そういう場合はスケッチに戻していく作業をしてます。

真宏:ウチの事務所の場合、CGは所内でつくっていて、外部に発注することはありません。それはやっぱり世界観の共有がとても大事だから。外に頼むと、ギラギラっとした派手なCGがあがってきちゃうことがあって。例えば〈道の駅 ましこ〉のときも、湿度感があるような色味にしたいから輪郭をぼかすとか、そういう細かなコントロールが社外だとしにくいんですよね。

麻魚:あと、ウチの事務所では「ヒト入れ」って言っているんですけど、CGパースやスケッチに人を入れたり、模型に人物を入れたり、スケッチに人物を描いたりする。この「ヒト入れ」もすごく重要です。

真宏:そうだね、得意な人と、そうでない人がいる。

麻魚:人物を入れるときって、実際にそこに立ったときの気持ちを想像しないといけない。「なんか気持ちいいな」とか、「景色が開けているな」とか、我々の世界観を代弁してもらうわけだから。

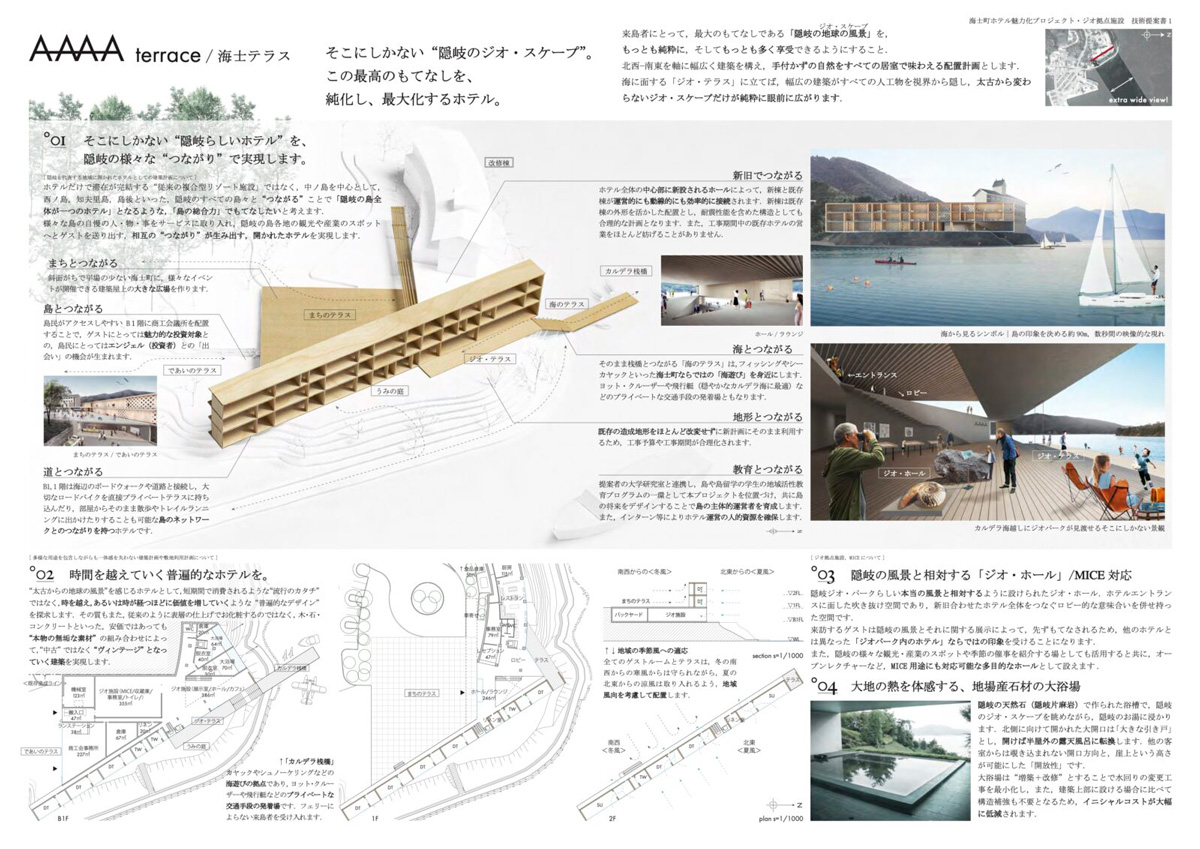

真宏:ジオホテル〈Entô〉なんかは、いい例だね。設計コンセプトについては、前に『TECTURE MAG』の特集で載せてもらっているから、ここでは省きます。

麻魚:ジオホテル〈Entô〉のCGでは、もちろんパース自体も大事なんですけど、ほとんどこれ、窓の向こう側の自然の景色しか描いてないじゃないですか(笑)。ほかは床と天井のまっすぐな線だけ。

建築物そのものを説明しているというより、「ああ、ここに来たら、こういう体験ができるんだな」ということを意図して説明しているパースなんです。プレゼンの狙いとして、そこはすごく重要視しました。建築そのものをモデリングするのではなく、その場に立ったときの感情とか感覚みたいなものがパースから伝わるように。

建築が「見える」表現を追求する

真宏:建築そのものをプレゼンテーションしてしまうのは、初級者が陥りがちな過ちです。プレゼンテーションのターゲットは、いろんな現象が起こっている状況で人間がどんな感覚を得るかということの説明ですから。

もう1つ大事なのは、そこで起こる人間の感情とか現象は、その空間や建築との関係性にもよるので、ただ賑やかしで人物を置けばいいわけではない、ということです。「ヒト入れ」は、建築との関係性を読み取れるかどうかにかかっているし、建築が「見えている・見えていない」という話になってくる。

麻魚:そうなんだよね。想像して、そこで過ごせているか過ごせてないかというのは、絶妙に表現されてきます。世界感に合っている・合っていないの話ですね。よく無意味に風船もってる子どもが描かれてるCGとか、あるじゃないですか(笑)。ウチではダメ出しします。「それはなにを体現しているの?」って。

真宏:〈Entô〉のCGをつくったときは、「パースの中に風が吹いてないとダメ」という話もスタッフにしましたね。

麻魚:そうですね。人物だけではなくて、飛んでる鳥とかにも、いろんなことを語ってもらいました。

真宏:パッと見は、この画に情報ってあんまりないんです。“ないけど情報があるパース”って、外部のパース業者ではなかなか描けない。

麻魚:うん、社内じゃないと描けない。細かい確度まで詰めていけるし。「この空はちょっと違うよね」とか(笑)。

言葉によらないプレゼンもある

真宏:〈Peninsula House / 半島の家〉のプレゼンテーションでは、なるべく言葉を発さないようにしましたね。

—— プレゼンで言葉を発さないとは、どういうことでしょう?

真宏:コンセプトのテキストを入れない、ということです。謎な感じのままの肌触りみたいなものを次々と見せながら、話をしていきました。ほとんど言葉のない世界。絵本みたいなプレゼンテーションです。

コミュニケーションには、「オーバー」と「アンダー」があって、オーバーコミュニケーションは意味が伝わりやすいんですね。対してアンダーは「肌合い」とか「世界観」、「肌理(きめ)感」などと僕らは言っています。小さな声のようなもので、そこにオーバーコミュニケーションが入ってくると、アンダーコミュニケーションがかき消されてしまうんですよ。それで、テキストは減らしました。“減らすことで見えてくる情報”というのがあるんです。情報を小出しにしながら、紙をめくりながら話をする。それで、紙の質感にもかなりこだわりました。

麻魚:相手の目にどう染み込んでいくか、を考えましたね。

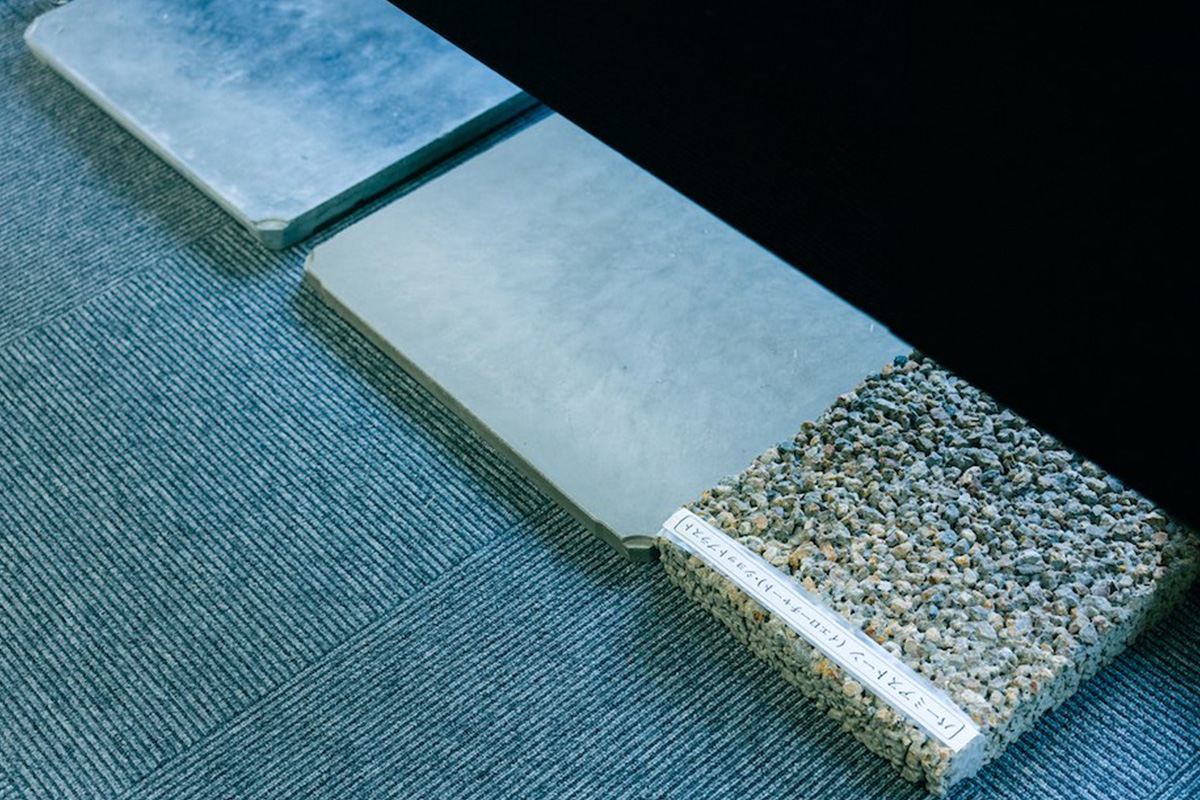

真宏:「肌理感」で言うと、模型の重量感にも気を遣います。僕らは施主に見せる模型ではスタイロフォームやスチレンボードを使わず、〈半島の家〉のプレゼンの模型は木の成形合板でつくっています。

その理由は、今日これまで喋ってきた内容にも通じる「オン・オフ」という話になるのですが、質感をオフにする建築ではないですよ、と伝えたいからなんです。「質感がオンの世界を僕たちはやっています」ということを示すためには、やっぱり重さの「肌理感」がある素材でつくらないといけない。

麻魚:〈道の駅 ましこ〉では、左官の久住有生さんに頼んで、版築で模型をつくっています。

—— それはすごい!

真宏:土を持ち込んだりね。かなりの重量があって大変なんだけど、サイトがもっている情報や場所性、アトモスフィア(atmosphere:空気感、雰囲気の意)みたいなものって、やっぱり実際の素材やモノじゃないと伝わらない。

真宏:ファーストプレゼンテーションの段階で、建築の主役となるような材料や組み合わせはきちんと見せます。「僕らはこういう世界をつくりたい」と伝えるために。

麻魚:特に住宅の設計では、最初のプレゼンテーションから素材を提示していますね。カタログから後で選べます、というのではなく、「この段階から、我々の中では素材のこともすでにオンになっているんですよ」と伝えたいんです。

空間構成力と場所を捉える力の両方が必要

真宏:話が脱線するけど、模型の「ヒト入れ」に関連して言うと、大学で開催するオープンキャンパスで近所の子どもたちが来ると、面白い現象が見られるんですよ。

子どもたちに人気なのが、建築模型です。模型を覗き込んだりしているのを後ろから見てると、子どもにも2つのタイプがあって、その模型が何の素材でどうやってできているかをプラモデルと同じような感覚で捉えようとする子がいる。

対照的に、空間構成派もいるんです。ドールハウスの感覚で見るタイプですね。「私はここにいて、お母さんはここにいて、こっちとこっちで会話をして」みたいなストーリーを考え始める。面白いでしょう? 建築家ってね、実はこの両方が必要なんです。

麻魚:うん、どっちも要るよね。

真宏:学生や若い設計者には伝えておきたいんだけど、空間の構成とか意味の構成が得意な学生って、建築学科で勉強している間は評価されやすいんですね。だって、実際には建たないから。

対して、実体をちゃんと扱える、素材がもっているもの、その周りに生まれる場所性を扱える感度のある学生は、大学のプログラムでは評価されにくいから、意匠設計を途中で辞めてしまう人が多いんだよね。もったいない話です。例えばピーター・ズントーなんかは空間の構成も上手だけど、やっぱりモノの言葉を聞き取れている人だと思うんだよね。

麻魚:意匠に帰ってこれるといいのにね。お互いに重なり代のある育ちの場みたいなものが意匠や構法、環境にあれば、学生たちにとってもいいことです。

プロポーザル次点でも仕事のレンジが拡がる

—— 逃したコンペについても話を聞かせてください。2014年の〈静岡県富士山世界遺産センター〉のプロポーザルでは、マウントフジは惜しくも2位でした。

真宏:負けていちばん悔しかったプロポーザルです。名前からしてウチが獲らないとおかしいだろうと。なんでウチを指名してくれないの? くらいに思っていましたから(笑)。

実を言うと、それまではプロポーザルにあまり手を出していませんでした。いただいた仕事をこなしていこう、コンペよりも実作に集中したいと考えてましたから。結果的に負けたのですが、「コンペって、やったほうがいいな」と、そのときにすごく思ったんです。

麻魚:うん、そうだね。

真宏:なんでそう思ったかというと、やっぱりね、建築は実績が次の仕事を呼ぶんです。次がないと、言うなれば「芸の幅」が拡がっていかない。

例えば、それまでは美術館の設計をやったことがなくても、コンペで勝てば、美術館を設計する機会を得ることができる。それに、富士山世界遺産センターのコンペで考えたことが、〈知立の寺子屋〉(知立の寺子屋 teracoya THANK)の学校のシステムに生きていったり、益子の〈道の駅 ましこ〉のハイサイドライトに引き継がれていったりもしました。レンジが拡がっていったと思うんです。

真宏:人間の頭脳って、同時多発的にいろんな面白いことが生まれてくると思うんですよ。その生まれた要素群を、全体で編集していく構築力って、プロポーザルやコンペがものすごくいいトレーニングになる。だから、ときどきコンペをやっていくと、部分的な要素と全体と行き来をするトレーニングにもなって、組織も個人も鍛えられていく。正気に戻っていくことがあるなって(笑)。

麻魚:コンペはやらないという人も、建築家の中にはいるけど。

真宏:僕はむしろやったほうがいいなと思っていて。個々のアイデアや要素みたいなものを、どうやってビルドアップして、世界にジョイントしていくか、アダプトしていくか。建築家はそれを永遠に繰り返していかないといけないんだから。

ただ、気をつけないといけないのは、研究熱心になればなるほど、コンペというゲームをやり始めてしまうんだよね。コンペに勝たなければ実際の建築を建てられないけれど、建築家としての価値観や理想像を自分の中心にもってないといけない。

学生たちにもそこは鍛えてほしいなと思っています。アダプトと阿る(おもねる)は違うもので、時代のお題をやっているだけでは短命に終わるでしょう。自分のお題をしっかりと持っている人はずっと伸びていきますよ。ロングスパンでの建築家の生き方のデザインというものも、アイデアコンペなどに取り組みながら考えていってほしいですね。

絵を描くようにデジタルツールを使いたい

—— お二人はもう実作業でCADを使うキャリアではないと思うのですが、以前は何を使っていましたか?

真宏:僕はね、最初に使ったCADソフトはVectorworks(ベクターワークス)だったんですよ。一番ありがたかったのは、基本的なプレゼンテーションができちゃうところ。図面を描けて、レイアウトもできて、モデリングもできてレンダリングもできてしまう。その簡易さみたいなものが、僕はVectorworksの魅力だと思っています。

麻魚:私もVectorworksを使っていて、そこが好きでした。なんていうかな、昔の仕様って、今よりも「仕事感」が薄かったんですよね(笑)。絵を描いている、線を引いているって感じがして、とてもフレンドリーで。

真宏:そうそう、画用紙に絵を描いている感じがあって。それって抽象度の高いものを設計していくうえではすごく大事なことだから、あの感覚は残しておいてほしい。

Vectorworksはたぶん、図面への根本的な考え方が違うんじゃない?世の中の大半のCADって、コンピュータの中だけで建築をつくる感覚です。でもVectorworksは目の前に紙があって、そこに図面を描いているという感覚。

麻魚:そうそう。ほんと、そういう感じ。

真宏:その感覚は残しておいてほしい。この抽象度って、設計するうえではすごく大事だから。

麻魚:これも感覚値なんですけど、Vectorworksで描く線って手描きっぽいんですよ。数学的な幾何学に規定されない線というか。ベジェ曲線も、Vectorworksは手描きっぽさが出やすい気がするんですよね。

真宏:ペンタブとかで入力して、それを数学的な線にのせ換えてくれる機能があるといいね。手描きの唯一無二の線って、CADだと表現しにくいから。画用紙の上で設計しているような感覚があるVectorworksとして、CADとしてもすごい進化になるんじゃないかな。

東京・代々木のMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO オフィスにて

麻魚:あとね、Minecraft(マインクラフト)[*1]みたいなライトなCADがあるといいなぁ。小学生くらいでも使えるのを出してくれれば、私それ使います(笑)。

真宏:今の小学生たちはみんなiPadとか持っているからね。そこに最初からライトなCADソフトを入れて、STEM教育[*2]から始めちゃうとか。その時点でマイファーストCAD化したら、みんなずっと使い続けますよ。

あと実務レベルで究極を言うと、デスクトップ上のデータと現場をもっとシームレスにつなぎたい。最近は繊維入りの補強コンクリートによる3Dプリンタなどが出てきて、設計と施工がどんどんシームレスになってきているじゃないですか。

いま動いているプロジェクトは、LVL(Laminated Veneer Lumber)でつくろうとしています。データから発注したら、大版のLVLから切り出された部材がトラックで現場に届いて、そのまま自分たちで組み立てて建築にできるというのが理想的ですね。

2022年10月4日 都内・MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIOオフィスにて収録

- Minecraft(マインクラフト):マルクス・ペルソンとMojang Studiosの社員が開発したサンドボックス型(砂のように自由に遊べる)3D創作ゲーム。通称「マイクラ」。世界的に幅広く展開中で、Microsoft(マイクロソフト)社がリリースしている教育用ソフト「Minecraft in education」を使った18歳以下対象のコンテストなども各種開催されている。

- STEM:Science、Technology、Engineering、Mathematicsの略。なお、文部科学省では、これらに、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理など含め、領域・教科を横断した学習を推進している(文部科学省ウェブサイトより)

原田 真宏 | Masahiro Harada

1973年 静岡県生まれ。1997年 芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了。隈研吾建築都市設計事務所、文化庁芸術家海外派遣研修員制度を受け、ホセ・アントニオ & エリアス・トーレス アーキテクツ(バルセロナ)、磯崎新アトリエを経て、2004年 原田麻魚と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO」 設立。2017年より芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授。

原田 麻魚 | Mao Harada

1976年 神奈川県生まれ。1999年 芝浦工業大学建築学科卒業。建築都市ワークショップ所属を経て、2004年 原田真宏と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO」設立。2019年-2021年 東京大学 工学部 建築学科 非常勤講師。2022年より早稲田大学理工学術院 創造理工学部 建築学科、東京理科大学 工学研究科 建築学専攻 非常勤講師。

【取材協力】

- MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO(取材:2022年10月)

- Interview by Jun Kato

- Text by Naoko Endo , Jun Kato

- Photograph & Movie by toha

- Main visual : Photo : MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

- 本稿(前編+後編)掲載のプレゼンボード資料、CG、イメージスケッチの画像:MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 提供

- この事例はtecture株式会社の許可により 「TECTURE MAG」で掲載された記事をもとに編集したものです。記事中の人物の所属、肩書き等は取材当時のものです。

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。