「TECTURE MAG」Vectorworks活用事例

SUPPOSE DESIGN OFFICE

谷尻 誠

あの事務所のプレゼンテーションは!?

プレゼンテーションはプロジェクトの起点となり、実現の可否を左右する。プレゼンで相手の心を動かし、プロジェクトをドライブさせるには。アイデアを効果的に伝えるために、実践できることは何か。

『TECTURE MAG』では、建築家が準備したプレゼンの資料を公開する特集を「著名建築家のプレゼン手法公開」としてシリーズ化。資料作成のポイントやツールから、プレゼン時の心構えに至るまで解説していただく。

特集の初回は、住宅から商業空間、ランドスケープ、プロダクトなど、国内外で幅広い分野のプロジェクトを多数手がける SUPPOSE DESIGN OFFICE。共同代表の谷尻 誠氏に、プレゼンのテクニックをあますところなく語っていただいた。

著名建築家のプレゼン手法公開!

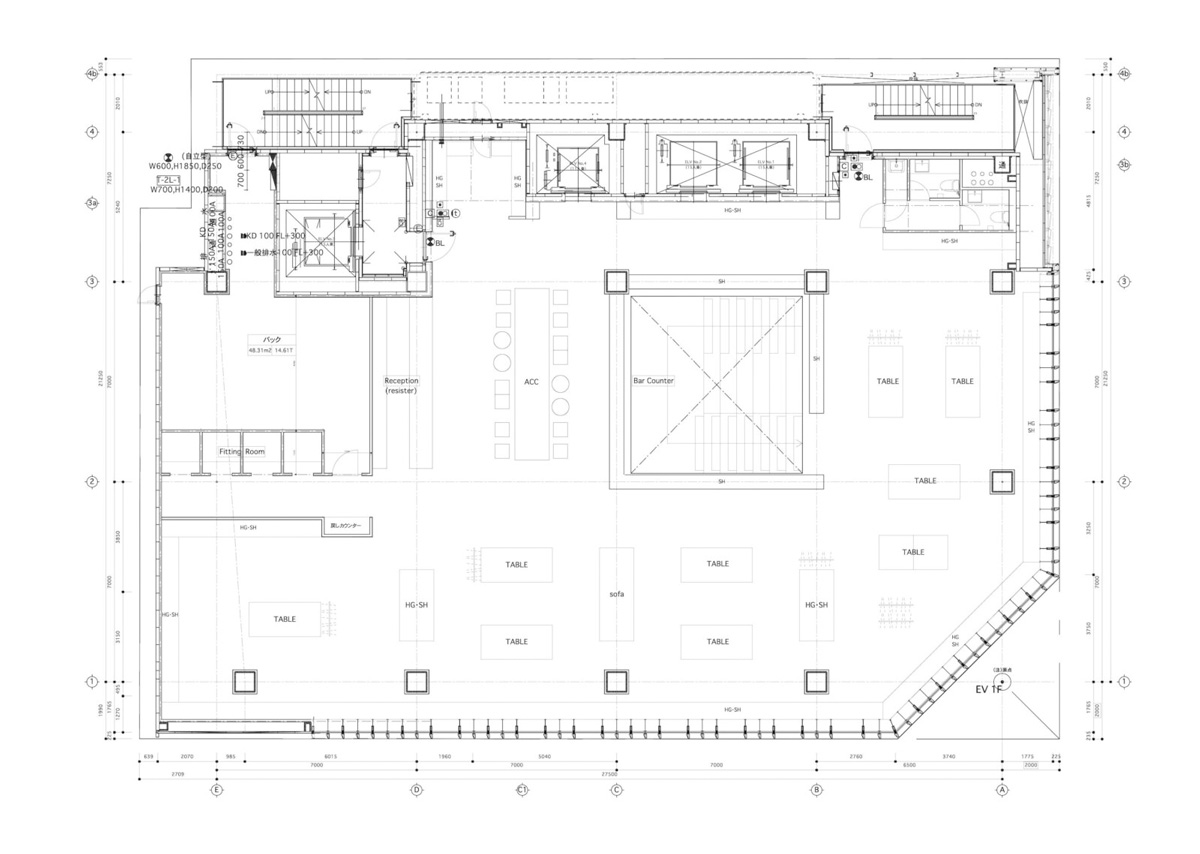

考え方から提案した〈hotel koé tokyo〉

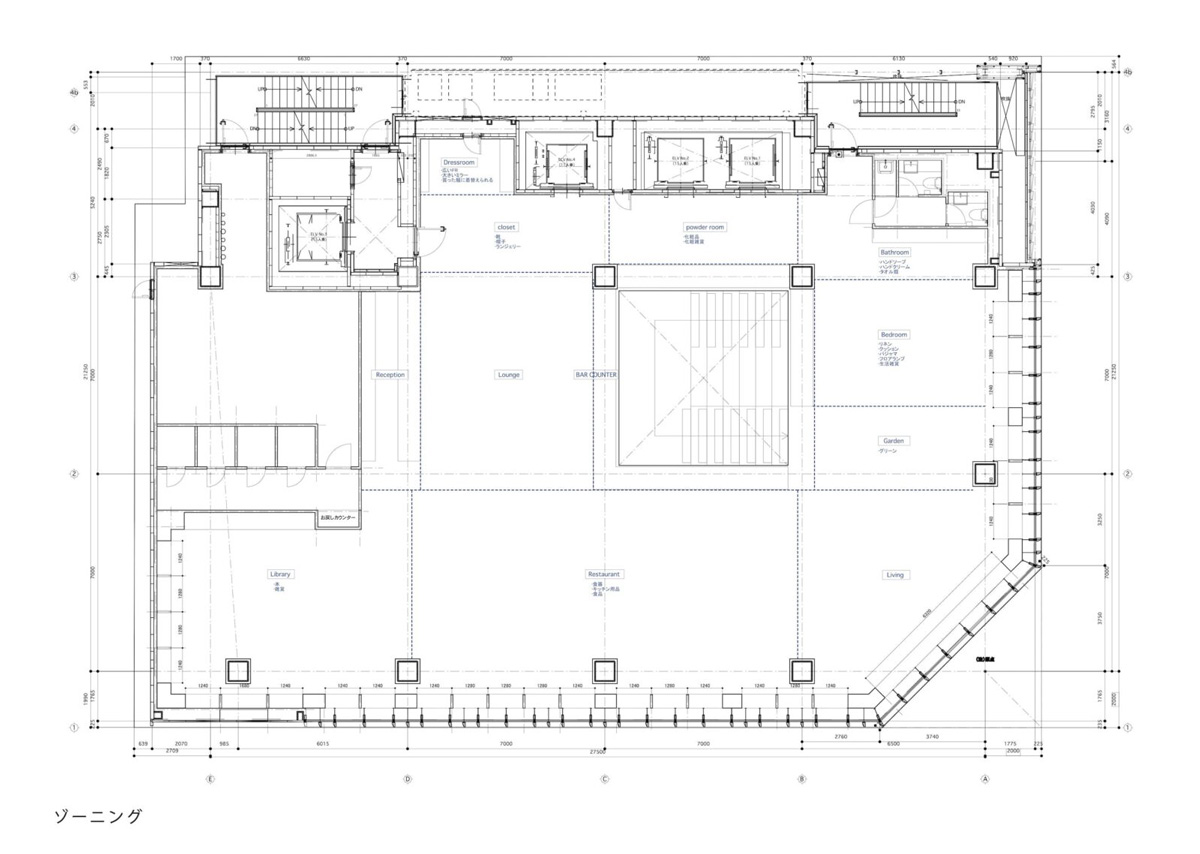

まず紹介するのは、SUPPOSE DESIGN OFFICEが設計を手がけ、2018年に完成した〈hotel koé tokyo〉。クライアントへのプレゼン内容や見せ方は、1回目、2回目、3回目と変化していったという。

どのようなプロセスで、3段階のプレゼンテーションを作成するに至ったのか。どんな目的が、それぞれにあるのか。プレゼン資料を見ながらプロジェクトを振り返るなかで、「考え方を提案する」という、谷尻氏の姿勢が見えてきた。

まずは、1回目のプレゼン資料内容と、その背景について。

設計事務所のポジションとしては、クライアントから与件を定義されて、それに合わせて提案するんですね。でも「そもそも、その与件は本当にそれでいいのか?」ということをいつも疑っている気がします。

〈hotel koé tokyo〉でいうと、クライアントはアパレルブランドで、「koéが渋谷に旗艦店を出します、アパレルショップを3フロアでつくってください」というのがオーダーなんですね。それに対して僕たちは「本当にそこにショップをつくるだけでいいんだろうか?」という問いを立てるところから始めます。

谷尻氏は与件を疑い、捉え直すことから考え出す。

まずは渋谷のことを調べたり、どうやってファッションが街に根付いていくのかということをずっと考えていましたね。東京のアパレルショップって、だいたい11時や12時にオープンして、20時くらいに閉まる。1日の3分の1くらいしか、お店を開けていないということに気付いて。家賃はとても高いエリアですし、3分の2の時間を捨てていること自体が、果たして本当に正しいんだろうかと思うようになりました。

僕は洋服がすごく好きだったので、若いころは洋服屋を回って店員さんと仲良くなったり、夜な夜なクラブに足を運んだりしては、いろんなアパレルの人と話していました。そこで音楽の情報を手に入れたり、街のことを知ったり、そういうカルチャーがあった。でも今は、若い子は洋服をオンラインで買うこともどんどん増えていて。では「アパレルショップに行く意味って何だろう」と考えたんです。

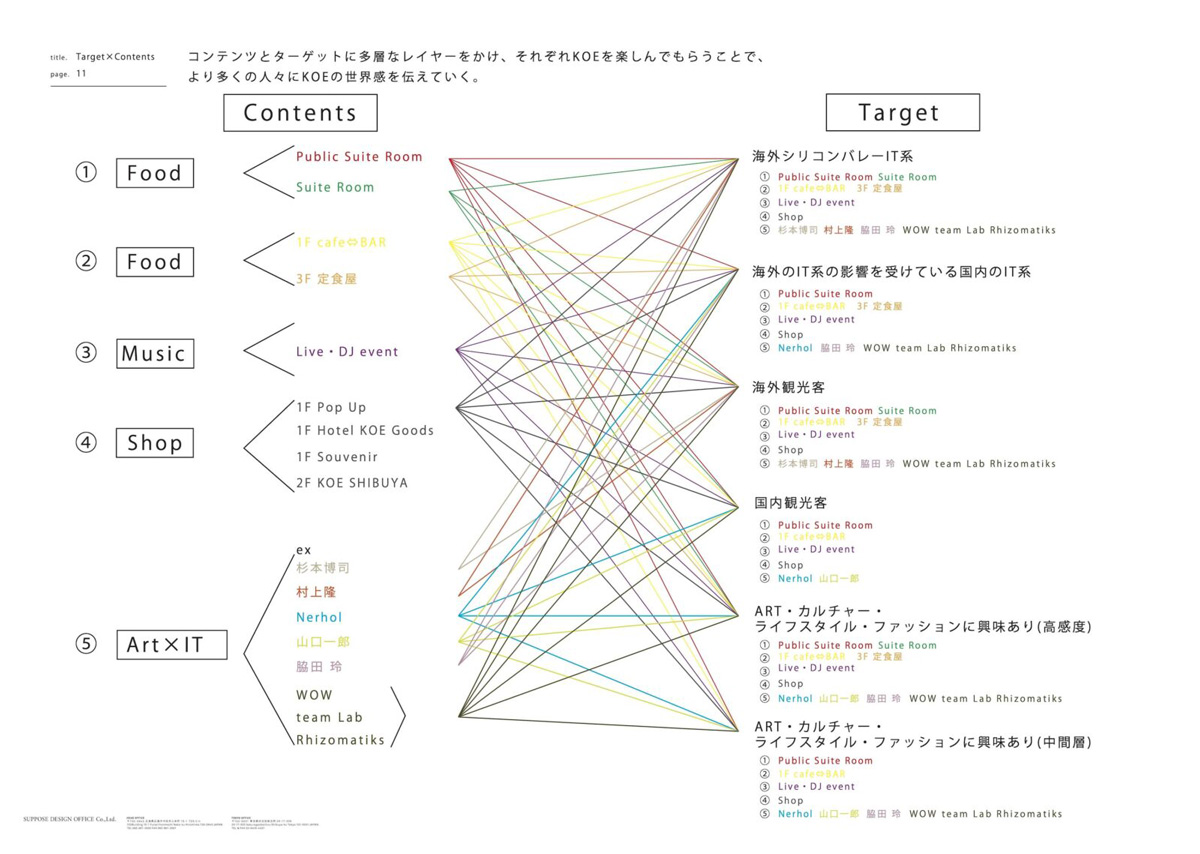

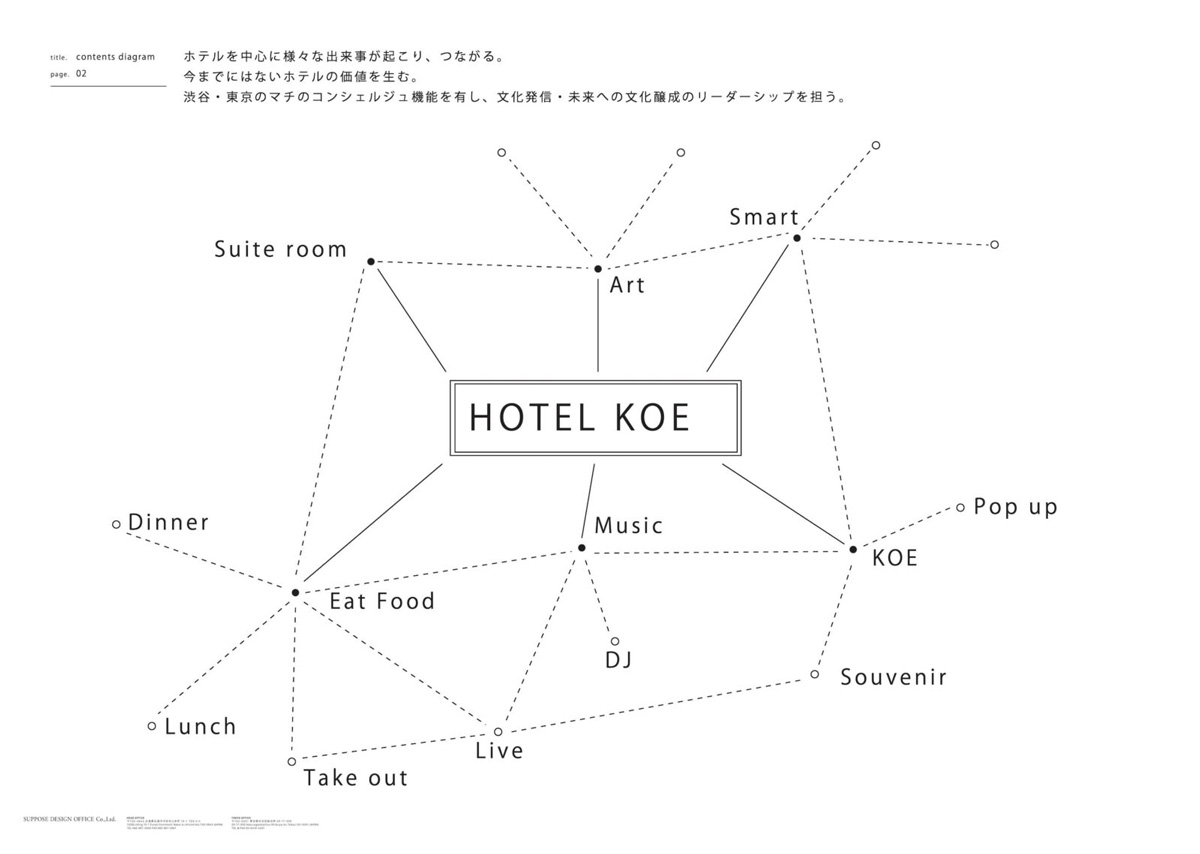

洋服が欲しいのもあるんですけど、インターネットって洋服を検索したときに音楽のことは出てきません。そう考えると、もっと渋谷らしいやり方があるんじゃないかと。洋服好きな人はお店に来るとして、例えば食からファッション、アートからファッション、音楽からファッションというように、もっと違ったエントランスをくぐってファッションにたどり着いてもらうような道筋を設計することが重要だろうと考えました。

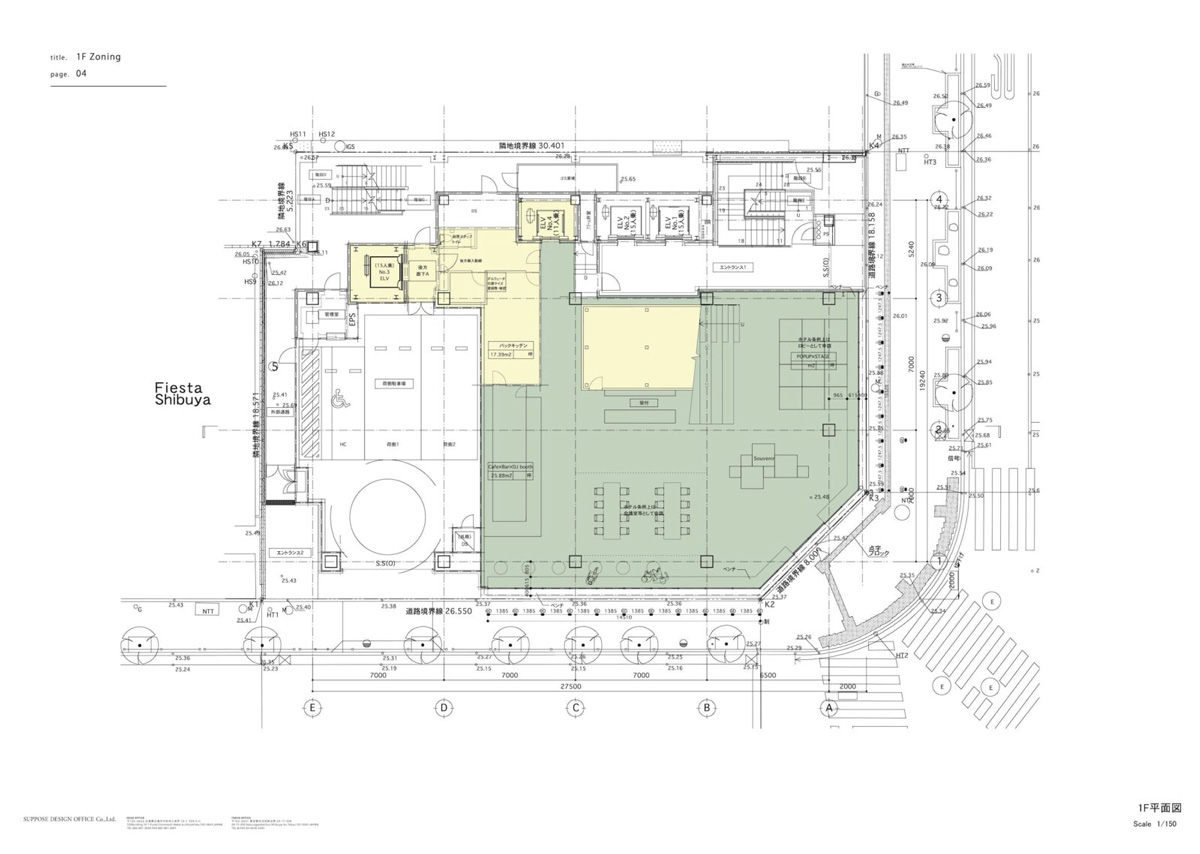

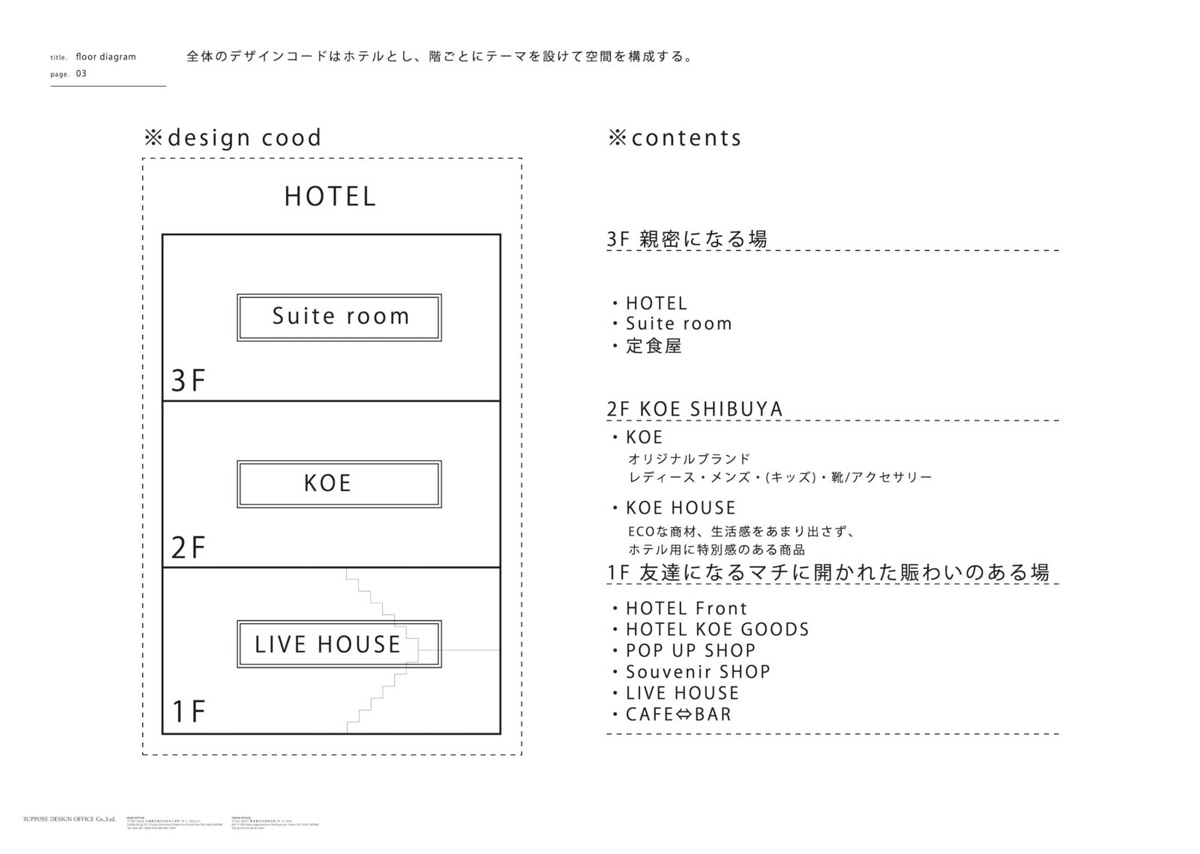

そこで僕らは企画として〈hotel koé tokyo〉というコンセプトを立てて、「泊まれるアパレルってどうですか?」と提案することにしたんですね。いろんな場所から〈hotel koé tokyo〉という場所にアクセスしてもらえるような動線をつくりながら、例えば1階がライブハウス、2階が〈hotel koé tokyo〉で3階がスイートルームみたいな、そういうつくり方が、あるんじゃないかなと。

考え方を的確に伝える

企画立案から行う場合は、プレゼン資料でどのように説明しているのだろうか。

プロジェクトによってさまざまで、ダイヤグラムを用意することもあります。〈hotel koé tokyo〉のライブハウスは食べたり、飲んだりもできて、昼はカフェみたいになります。エントランスにある受付の中にDJセットを置いておけば、もうそこはクラブにもなりますよね。受付なのかクラブなのかカフェなのか分からないようなつくり方がいいなと考えました。

渋谷の街にはクラブがとても多く、小さなレコードショップもたくさんありますよね。ファッションと音楽は本当はすごく親密な関係があるのに、インターネット時代には分断されてしまっている。そこをもう一度、自分の20何年前の記憶ですけど、それを現代に持ち込むというのは逆に新しいんじゃないかなって思いました。

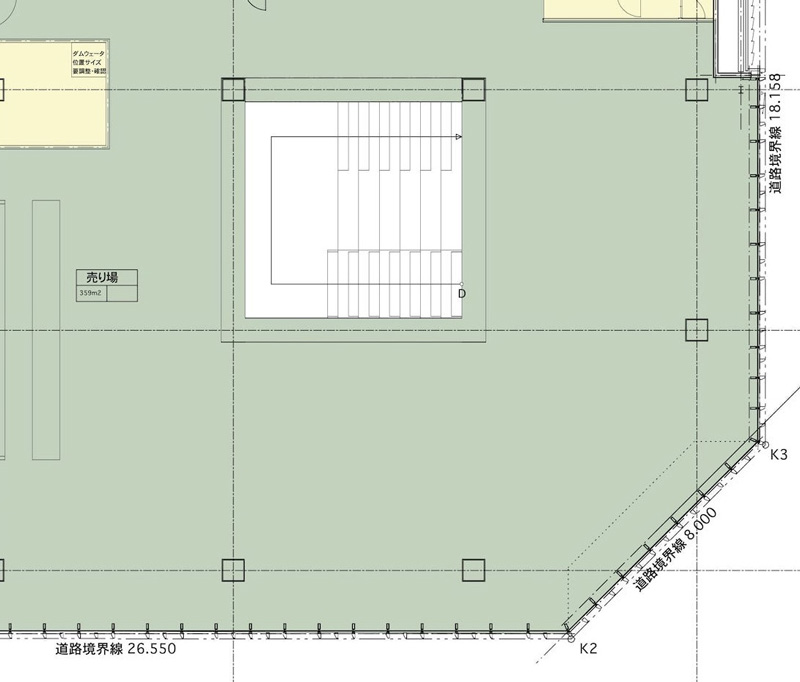

ラフなプランと考え方に加え、大階段はあったほうがいいと提案しました。大階段というのは動線であり、ライブハウスの席にもなるからです。

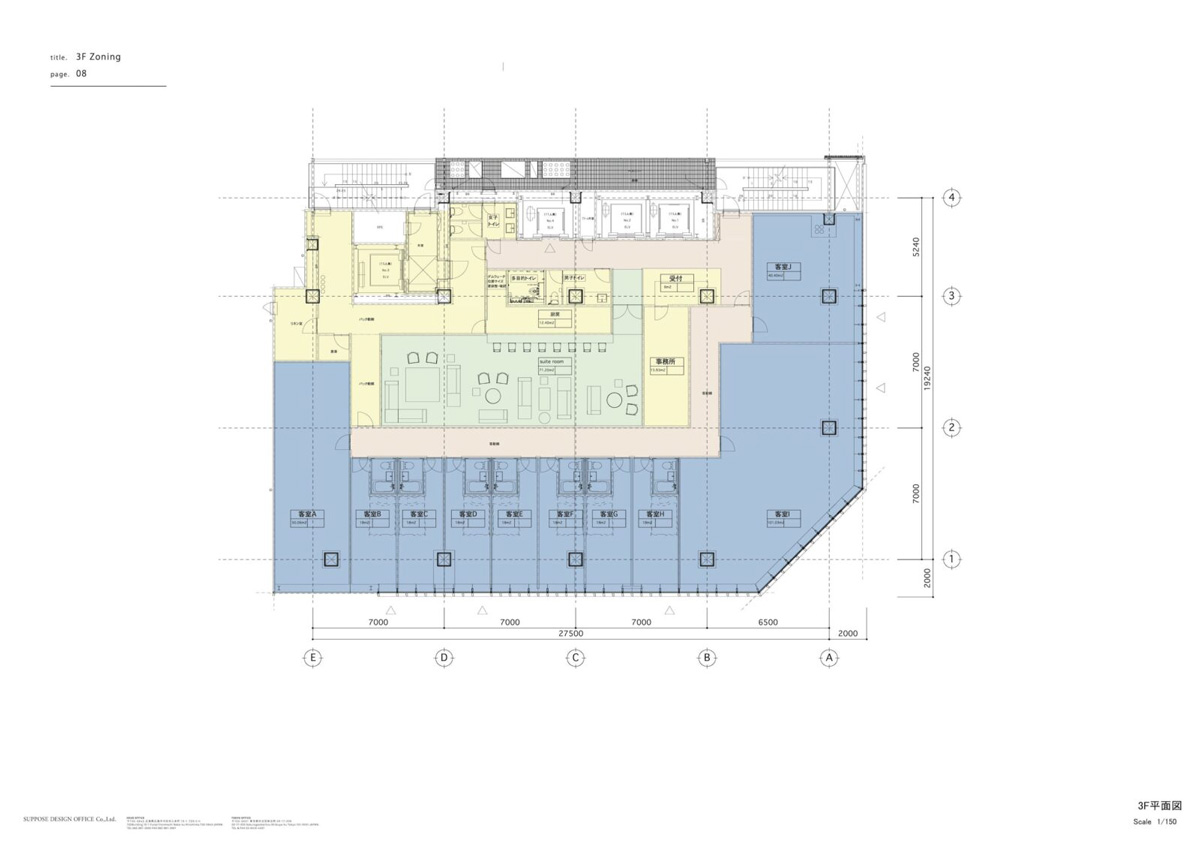

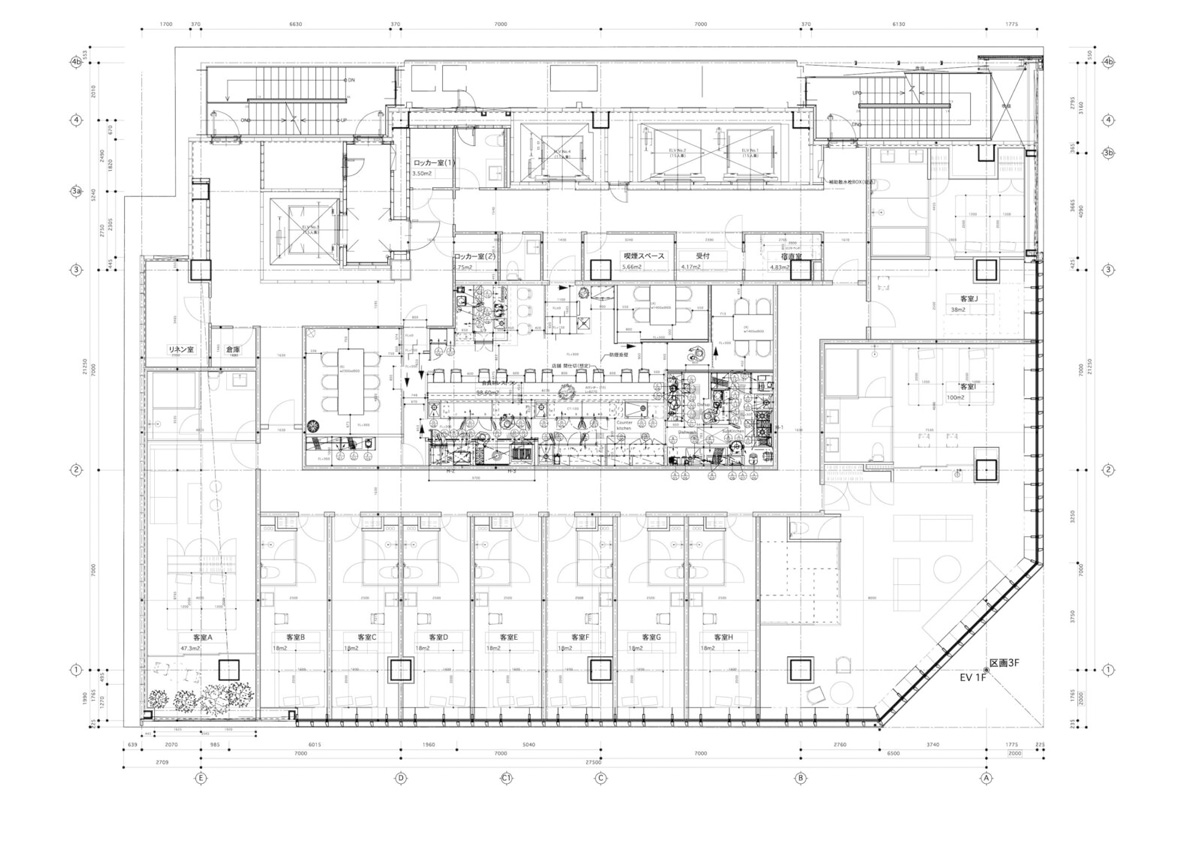

2階は普通にアパレルショップで、3階では泊まれるようにしましょうと提案しました。

渋谷の街の雑踏との連続性を1階のライブスペースにつくりながら、3階に行くと圧倒的な静寂がある。動的な1階と静的な3階で、渋谷の街を静かな場所から見るのって、新しい体験になると提案しました。プレゼンテーションといっても、考え方を提案する内容ですね。

“絶対にいい”という1案をぶつける

アパレルブランドkoéの実店舗では、そもそもホテルとしての要件はなかった。

ホテルがあるメリットを、どのように説明したのか。ホテルが受け入れられない場合の代案は、用意しておいたのか。

「ホテルをつくってください」とは言われてないです(笑)。でも、泊まれるアパレルがいいんじゃないかなということは、根っこにあったんです。

数年前から多くのアパレルがカフェ事業を手がけて、カフェに来てアパレルも知ってもらうビジネス戦略が立てられて普及していました。でも泊まれるアパレルというのは、まだどこもやっていません。

僕は、旅先で泊まると下着や靴下を新しく買ったりするんです。いきなり大きなアイテムは買いませんが、まずそのブランドの小さなものを試してみて「あれ、これけっこう着心地いいな」とか、思いがけずそのブランドに触れてみて好きになることってあるんじゃないかと思うんです。そこで、アパレルとホテルは相性いいんじゃないですか、という話をクライアントにしました。アートも提案したり、プランというより企画を出したという感じです。

そして、谷尻氏らのプレゼンテーションでは、企画中心の内容であっても1案に絞るという。

僕たちは、案をいくつももっていくことはあまりありません。昔から、数案つくるのが得意ではないということもありますが、まずは“絶対これがいい”というものをぶつけています。とはいえ、いきなりではなくて。ジャブを打ちながらミーティングして、『こういう考え方はどうでしょうか』と進めていきます。

ビジュアルでの共有を進めた2回目のプレゼン

〈hotel koé tokyo〉では、最初のプレゼンの約3カ月後に、2回目のプレゼンが行われた。2回目以降のプレゼンでのポイントや資料作成のコツは、どのようなものか。2回目と1回目の内容の違いについて、谷尻氏は次のように話す。

泊まれるホテルという方針が、悪くないということで。じゃあ2回目はもう少し具体的な空間に落とし込んだときに、どんな雰囲気がありえるのか。『大階段があるとこんなふうになります』といった具合の内容を見せました。

考えていったことを絵にすると、どう見えてくるか。自分たちは想像が付きますが、一般の方にとっては分かりにくいものです。僕らの根本的なスタンスとして、プレゼンテーションとは『これにしましょう』というより、どういった雰囲気になるかをビジュアルに落として見てもらうための作業だと思っています。今見ると、できたものと全然違いますけどね(笑)。

具体的な方針を立てた3回目のプレゼン

そして〈hotel koé tokyo〉のプレゼンテーションは、2回目の約3カ月後に、3回目を迎えた。その内容は、次のとおり。

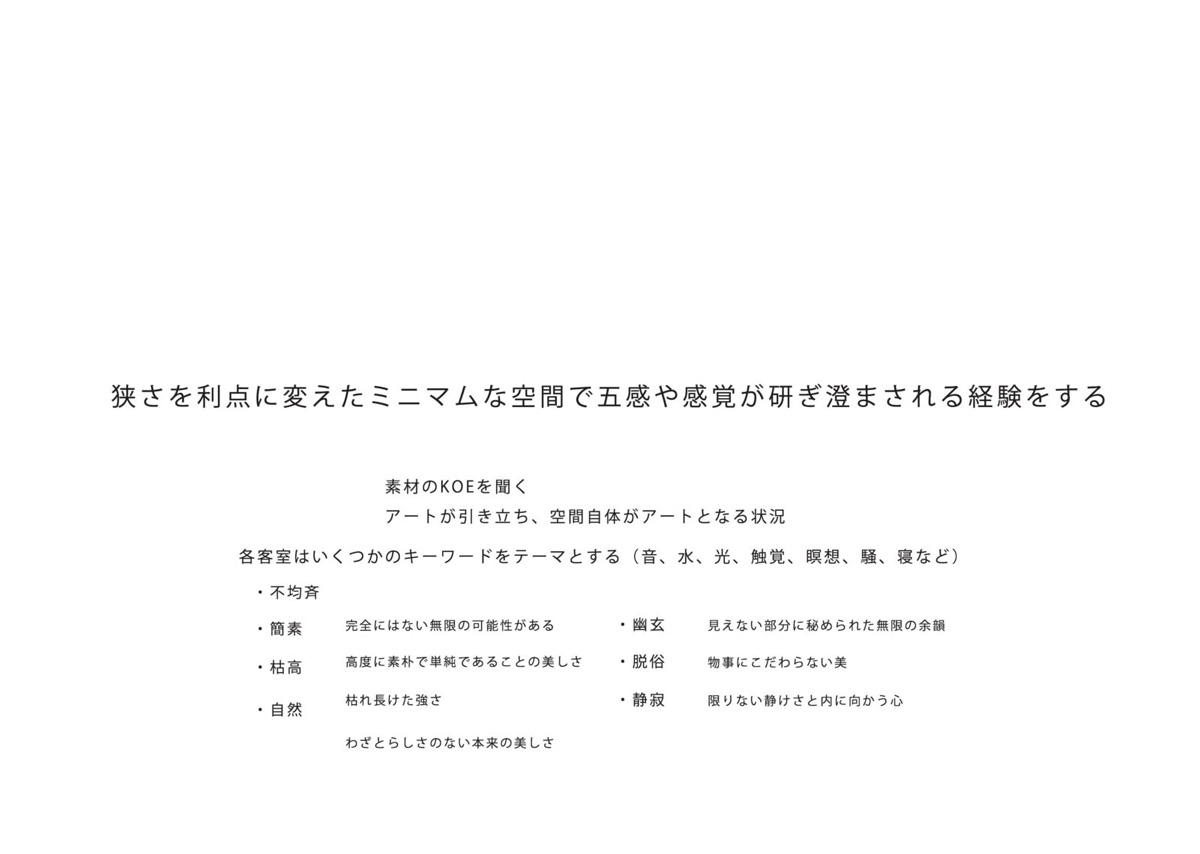

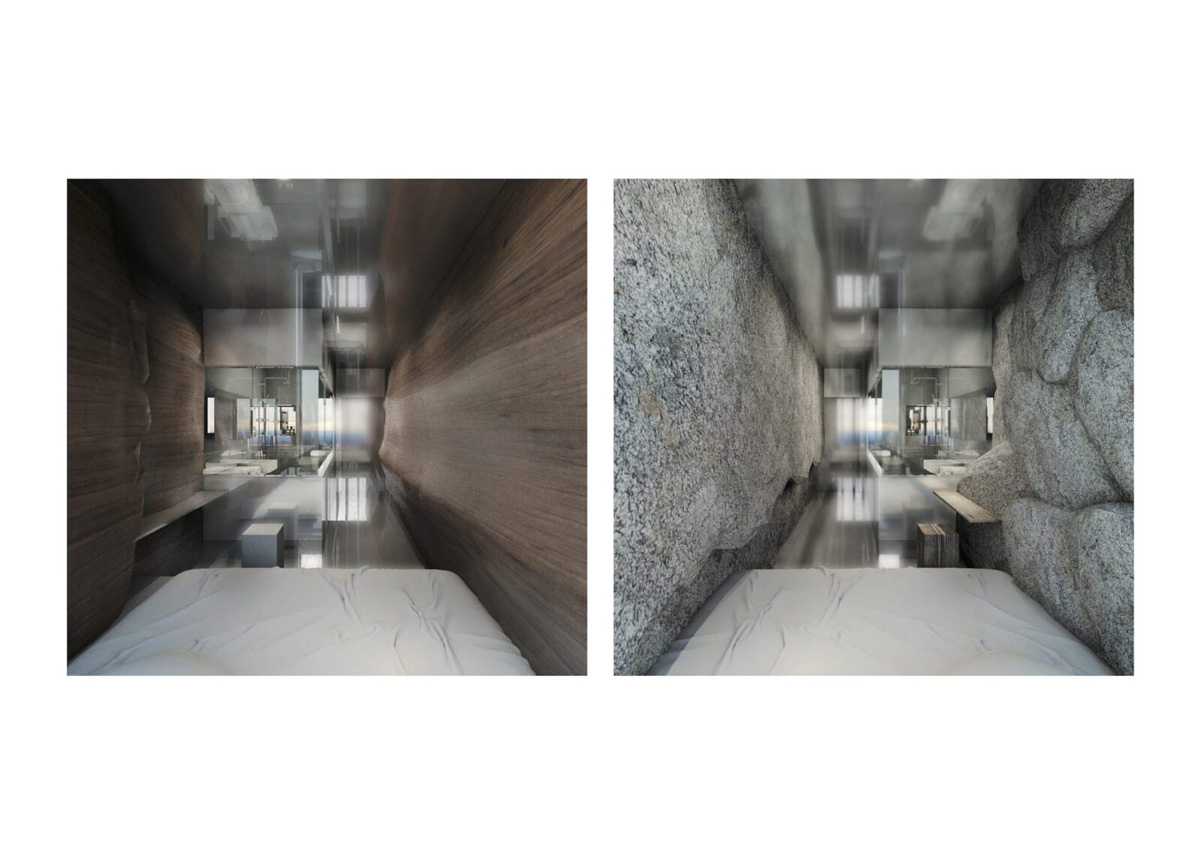

3回目はわりと具体的に方針を決めて、『ミニマムマテリアル・マキシマムインパクト』という考え方を伝えました。

空間というのは情報が多い。床・壁・天井、カウンター、収納、扉や取っ手があったり、家具があったり。情報量が多いのにマテリアルがどんどん増えると、もうどんどん情報が増えて散漫になりがちなので、材料を絞りましょう、というのはよく言うんです。

材料を絞り込むと、本来情報量が多いものが少なくなり、見え方が違ってきてインパクトが大きな空間になるんです。日本的なティールームをコンセプトに、ミニマムなホテルをつくろうということで進めました。

こういったビジュアルCGをつくりながら、これは『ノーチェア・レストラン』と名前を付けました。割烹料理を出すのに、立ち席でやるのっていいんじゃないかと。“立ち割烹”というコンテンツは新しいですし、これから外国人の方がどんどん来て、日本らしく狭い中で日本の高級料理を食べるというムーブメントをつくるのもいいと思い、絵を見せました。

空間提案もあるんですけど、ホテルにあるものはショップで買えるようにするといった、コンテンツ提案が多いですね。

プレゼンは“ディスカッションするための資料づくり”

ホテルをつくることに加えて、〈hotel koé tokyo〉では、常識外れの大きなスイートルームをつくることになった。この案も、谷尻氏らが持ちかけたものだという。

ホテルをつくることが決まると、クライントはいろんな専門家を呼んでくるんですね、ホテルコンサルタントを呼んできたり。意見は参考にしたのですが、僕たちは10部屋しかないホテルでも「S、M、L、XLにしよう」とか、ファッションらしいホテルにするためのアイデア出しました。いちばん小さいSの部屋は1泊2万5000円、XLは100㎡で1泊25万円みたいなコントラストをつくりました。

普通だと安いホテルには若い子が来て、高級なホテルにはセレブが来る、みたいにホテルごと分けられていますよね。

でも、〈hotel koé tokyo〉ではクラブが下にあってお酒を飲んでいて、めちゃめちゃお金持ちが泊まっていてみんなにシャンパンをふるまっちゃうような、思いがけないシーンがあるかもしれない。

そういうレンジがあったほうがいいんじゃないか、価格もそれくらいの幅をもたせたほうがいいんじゃないか、とクライアントと話し合ってつくっていきました。

あとはだんだんもうちょっとリアル、実(じつ)に寄っていくような感じですね。「これでだいたいこういうことをやろう」というのは決まっていきました。

SUPPOSE DESIGN OFFICEでは最初に「これをつくりたい」というよりは、方針を決めるためにプレゼンしている感覚のほうが強いかもしれないですね。だから変わっていっていいと思っています。

依頼されているものを1回で決めにかかろうとはしていないので、あまり気張っていないかもしれない。プレゼンは“ディスカッションするための資料づくり”という気持ちでいます。

著名建築家が準備したプレゼンテーションの資料を公開して解説する、『TECTURE MAG』の特集記事。SUPPOSE DESIGN OFFICE共同代表の谷尻 誠氏に、プレゼン資料作成のポイントを聞いた。

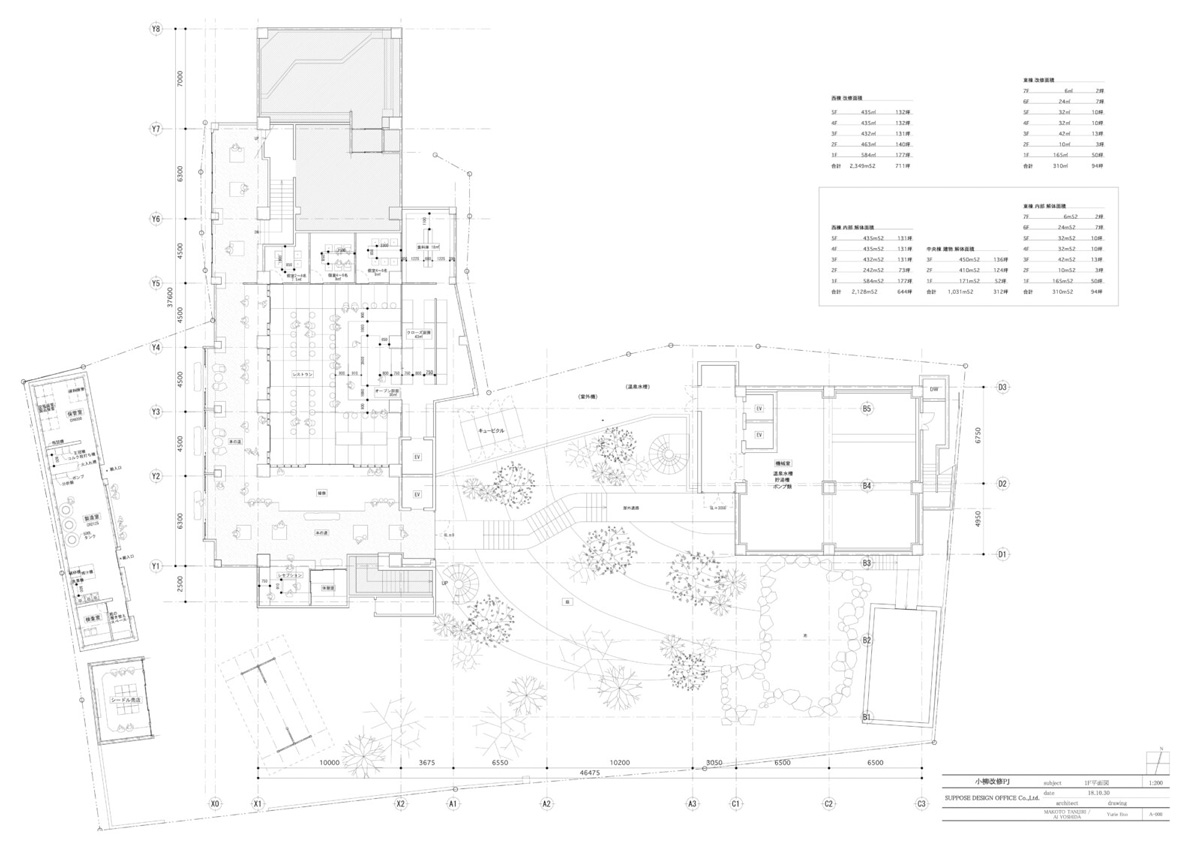

今回は、長野県松本市の宿泊施設〈松本十帖〉内に、SUPPOSE DESIGN OFFICEが設計を手掛けて2020年にオープンしたブックホテル〈松本本箱〉のプレゼン資料をもとに、クライアントの特性や状況に合わせて内容を変えることを解説してもらう。

また、公共施設のプロポーザルでの資料作成、プレゼンテーションの場での心がけやテクニックについても詳しく聞いた。

空間のつくり方をビジュアルとキーワードで共有する

〈松本十帖〉は、エリアリノベーションのきっかけになることを目指した老舗旅館再生のプロジェクトで、敷地内にブックホテル〈松本本箱〉を新設。SUPPOSE DESIGN OFFICEが設計を担当した。その際のプレゼン資料は、次のとおり。

既存のものを活かすというのもあるんですけど、本屋さんを入れるのはクライアントの岩佐さん(岩佐十良氏)の考えで、最初からマストでした。お風呂場だった場所を使おう、という話もありました。

このプロジェクトでは明らかに予算が少なく、普通に材料を使っていたら追いつかない。かといって、「お金ないですよ」とプレゼンしてもしょうがないので、『ニュークラフト』という手法を考えました。

手作業とか、あるいは自然にすでにあるものを用いるとか、そういう考え方で空間をつくったらどうだろうと。河原で拾った石で空間の要素をつくっていく、落ちている枝で空間をつくっていく、そうした考え方です。

それに少し現代のものと合わせてきて、木が入った研ぎ出し、ビールケースに籐が巻かれていることによってクラフトとも工業製品ともいえないものをつくるだとか。工業と手工業を混ぜていくようなやり方はどうでしょうかと提案しました。

〈松本十帖〉のクライアントの場合は、コンテンツやビジョンをすでに明確に持っているタイプであったため、谷尻氏らは新しいコンテンツを提案するよりは、空間づくりの手法や細かな方向づけについて、プレゼンを通して提案していったという。

元の旅館だった記憶を継承するために何が必要か。どんどん解体すると、人工的なものがどんどんできてくるんです。それでも和を感じるにはどうやったらできるかなどを考え、錆止め塗装の朱色を使うような提案をしながら、空間の性格付けをしていました。

プロポーザル提出資料は要件を押さえたうえで柔軟に

プレゼンテーションには、公共のプロポーザルに提出する場合の資料も含まれる。公共のプロポーザルに応募する際のプレゼンテーションは、SUPPOSE DESIGN OFFICEではどのように作成しているのか。

これまでプロポーザルにはさんざん出して、さんざん負けまくっています(笑)。

要件をちゃんとやっていなくて負ける、ということがよくあるんですね。「もっとこうしたほうがいいんじゃないか」と思ってつい提案しすぎているんですけど、やるなら獲れてから提案するほうがいいですね。

言われている要件は、ひととおり押さえたほうがいいです。例えば、予算内で、法規を満たしていて、安全につくれる、といった点です。

ここで重要なのは、プレゼンテーション資料に書き込むテキストによる解説。民間のプロジェクトに比べて、プロポーザル向けの資料では解説をていねいに書き込んでいるという。

個人のクライアントや企業だと、わりと決裁者と直に話せます。でもこういう公のものはどちらかというと、審査員がたくさんいて減点方式で採点していくんです。『これが描いてない、ここができてない』という方式なので、減点されないようにいちおう書いておく。

1次審査ではこの紙だけで判断されるので、キャラ立ちできないっていうか(笑)。淡々とやるしかないですね。

1次審査のビジュアルは重要

とはいえ、1次を通過するにはインパクトのあるビジュアルは重要となるだろう。谷尻氏はプロポーザル提出資料でのビジュアルについて、次のように語る。

僕自身もいろいろ審査の場に呼んでいただいたりするのですが、たくさん案があるとビジュアルも1つひとつ全部は読み込めません。

1作品にかける時間は5秒くらいで、イエス・ノーで分けて、というステージになるので。やはり見た目とかは気をつかうようにはしていますけどね。でもそれが吉と出るか凶と出るかは、正直言って分からないです。

そしてプロポーザルの場合、案を求めるより、設計者を決めるという意味合いが強い。最初から具体的な提案を出し過ぎることには、不都合があるはずと話す。

具体的すぎると、「融通が利かないんじゃないか」と思われる可能性があります。プロポーザルごとの性格もあると思いますが、そういう意味で、これが断定的な案だと思われないようにわざと手描きのスケッチで出すケースもあります。プロジェクトごとの戦略を立てながら描いていく感じです。それがうまくいくかどうかは分からないので、ずっと試しています。

プロポーザルの性格、発注者が民か、公か。何が獲得につながるかは、谷尻氏も蓋を開けてみないと分からない。プレゼンに定石はないようだ。

プロポーザルはある程度きっちりした出し方をしますし、一般のコンペみたいなものでは、少し戦略を立てて、どういう見せ方をするかとか、他に誰が対抗馬でいるのか、だったらこういうふうな戦略で攻めたほうがいいなとか考えます。審査員が誰か、といったことももちろん考えます。

すべては仮説でしかないですけど、そこまで想像してやるようにしています。

プレゼンはDJのようにライブ感を大切にする

谷尻氏は実際のプレゼンの場で、どのように話を進めているのだろうか。

いいDJって、その場の空気に合わせて音楽をかけるじゃないですか。そういうのがプレゼンでは必要じゃないかと思っています。相手が興味をもってないのに、ひたすらページをめくっても意味ないですから。わざと小さな声でしゃべると、「え?」ってなりますよね。“背離れ”というんですけど、相手が興味を惹かれてグッと前のめりになった状態にして、出すべきものをちゃんと出します。

やっぱり聞きやすいプレゼンのほうがいいと思うので、ゆっくり話すことは気をつけています。もともと僕はあがり症で、緊張すると早口になりますし、早く進めちゃうんですよね。それで、ある程度緩急をつけるんです。些細なところは早く流して、重要なところは相手に時間を与えながら見てもらうように。

昔はもう緊張して周りが見えずに、資料を読むことしかできないという感じでしたけど、今はどんなふうにみなさんが頷いているのかとか、どこに興味もっているのか、そういうのを見ながらやるようにはしています。

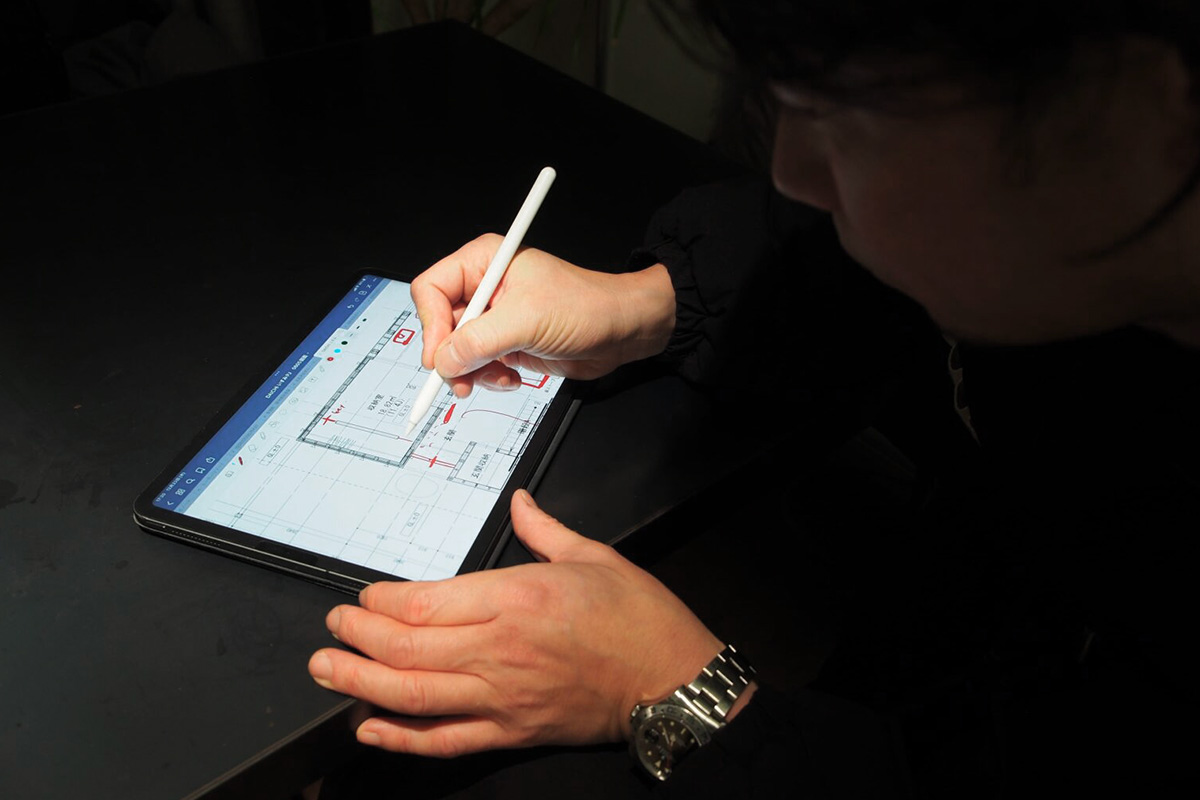

プレゼン資料は紙で持っていくことが多いです。相手の人数にもよりますが、スライドより紙のほうがやりやすいし、温度感があるというか。どうしてもプロジェクターで映し出さないといけない場合は、PowerPointでつくった資料をPDFで書き出して、それをiPadの『GoodNotes』といったソフトを使い、スライドに書き込みながらプレゼンすることが多いです。

プロポーザルのヒアリング審査で質疑応答しないといけないときも、この書き込む方法を使うことがあります。プロポーザルの審査の場では、新しい資料を見せることはできません。出した資料に基づいてプレゼンしないといけないからです。でも、「書き込み禁止」とは書いてない。プレゼンテーション中に、PDFデータに「ここはこういう考え方で、こういうふうにできます」と書き込むことはけっこうあります。レーザーポインターなどで映し出された画面を指しても分かりにくいですが、資料自体に書き込むと分かりやすいんです。そうやって、赤ペンでどんどんその場で資料を成長させてプレゼンテーションすることはあります。

プレゼン資料づくりはチーム+パース作成スタッフで

プレゼンに向けての体制は、チームか、個別の担当か。役割やミーティングの頻度は決まっているのだろうか。CGに専門チームはあるのだろうか。

3〜4人くらいのチームで取り組むことが多いです。チームの中ではもちろん大なり小なり役割がありますが、あまり分けないようにしています。でも若いスタッフが下調べする、という傾向はありますよね。条件を整理して何をやるべきなのかを考える練習として、プロポーザルやコンペはちょうどいい。けっこう若いスタッフが主導権をもってやるようにして、先輩がサポートするようなかたちで進めることが多いですね。週1回ずつくらい定例を組んで、進行を見ながら進める感じです。

SUPPOSE DESIGN OFFICEでは、模型はあまりつくらないようになってきたという。

インテリア系のプロジェクトでは特に、模型をつくらないことが多いです。毎週のように打ち合わせになっていると、そのつど模型をつくり直してというわけにはいかないですし。部分的に模型をつくったりすることはもちろんありますが、わりとCGをどんどんアップデートしていくようなケースが多いですね。うちの事務所にはパースをつくるパーサーが2人います。基本的にレンダリングはすべて設計スタッフがやって、その段階でパーサーに出して仕上げてもらう流れにしています。

美しいプレゼン資料はプロジェクトにドライブをかける

谷尻氏は、独立して事務所を設立した約20年前から、Vectorworksを長年使ってきた。谷尻氏にとってはすでに、手足のようなツールとなっている。

図面を描くのには、『Vectorworks』を使っています。今は自分でCADを使って設計することはほとんどなくなりましたけど、自宅をつくるときはVectorworksで描きました。寸法をおさえたかったので、トラックパッドを使ってひととおり矩計までラフに描いて。後半の確認や実施図面作成はスタッフにやってもらいましたけど、ツールとして使いやすいのです。今は、スタッフが上げてくる図面を確認して戻すことが多いですね。だいたい全部LINEでのやりとりで、ワーッと送られてくるものをPDFで取り込んで、iPadの『GoodNotes』などで指示を書き込んで、またLINEで返します。だから、Vectorworksの画面からそのまま送れる機能があるといいですよね。

今はいったんVectorworksの図面はPDFなどに出して、そのファイルを別のソフトや送信ツールに載せます。それがVectorworksの画面からそのままポンとLINEに飛ばすとか、メッセンジャーに載せるとかできると便利になると思うんですよね。図面を描くのは、1人で行う静的な作業です。でも今はコミュニケーションや動的な作業が増えてきていると思うので、そうしたアクションが加わると、より使いやすそうです。

コミュニケーションツールとしての活用にソフトの未来があると、谷尻氏はみる。そして、谷尻氏はプレゼン資料のレイアウトや見え方には特に注意を払っているという。これもコミュニケーションの一部といえるだろう。

「できるだけ美しいものを用意する」ということは、スタッフといつも話していますね。写真やパースのレイアウトとか文字のフォント、余白のつくり方も大事にしています。結局、人は美しいものに引っ張られると思うんですよね。プレゼンは本当は確認できればいいだけのものとは思うんですけど、プレゼンしたときに美しいもののほうがプロジェクトにドライブがかかってくると思うんです。

2021.11.18 〈社食堂〉にて

SUPPOSE DESIGN OFFICE流プレゼン7カ条

- 考え方から提案する

- “絶対にいい”という1案をぶつける

- プレゼンは“ディスカッションするための資料づくり”

- 空間のつくり方をビジュアルとキーワードで共有する

- プロポーザル提出資料は要件を押さえたうえで柔軟に

- プレゼンはDJのようにライブ感を大切にする

- プレゼン資料づくりはチーム+パース作成スタッフで

【SUPPOSE DESIGN OFFICEの主な使用ソフト】

- Vectorworks

- SketchUp Pro

- Photoshop

- Illustrator

- V-Ray

- Enscape

- D5 Render

- AutoCAD

谷尻 誠 | Makoto Tanijiri

1974年 広島生まれ。2000年、建築設計事務所SUPPOSE DESIGN OFFICE設立。2014年より吉田 愛と共同主宰。広島・東京の2カ所を拠点とし、インテリアから住宅、複合施設まで国内外合わせ多数のプロジェクトを手がける傍ら、穴吹デザイン専門学校特任講師、広島女学院大学客員教授、大阪芸術大学准教授なども勤める。近年「BIRD BATH & KIOSK」のほか、「社食堂」や「絶景不動産」「21世紀工務店」「tecture」「CAMP.TECTS」「社外取締役」「toha」をはじめとする多分野で開業、活動の幅も広がっている。

【取材協力】

- SUPPOSE DESIGN OFFICE(取材:2021年11月)

- Interview & text by Jun Kato

- Photograph & Movie by toha

- Main visual : Photo : Kenta Hasegawa

- 本稿(前編+後編)掲載のプレゼンボード資料、CG、イメージスケッチの画像:SUPPOSE DESIGN OFFICE 提供

- この事例はtecture株式会社の許可により 「TECTURE MAG」で掲載された記事をもとに編集したものです。記事中の人物の所属、肩書き等は取材当時のものです。

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。